1er rang en haut de gauche à droite : ?. LEPAUL. BARANES. EMMANUELLI. BRUN. Georges. CHEMLA. SABBAS. MARINOPOULOS. BAUME. DZIRI

2ème rang de gauche à droite : CARDOZO. BRON.MARTEL. GUILLEMIN. SAIDANE.

KEBAILI. ?. RELIAUD. TNANI.

3ème rang de gauche à droite : PENCIOLLELLI. PEROL. GIAMI. BUSSUTIL. JAOUI.

FAZAIOLI (manquant) . PAGES.

4ème rang assis : BUHAGIAR. BRAMI. JACOPONELLI. DELLAGI. JUNES. ARAM.

NATAF. BERTHIAUX. CAMILLERI. ?.?.

Professeur : M. MORAND

Photo et liste adressées par Georges CHEMLA dit Gad SHAHARProfesseur : M. MORAND

Photo et liste adressées par Georges CHEMLA dit Gad SHAHAR

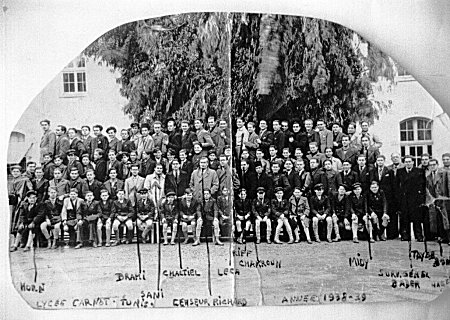

1938-1939, les pensionnaires et demi-pensionnaires réunis

M. Richard Censeur, M. Bader Surveillant général

M. Richard Censeur, M. Bader Surveillant général

Photo de pensionnaires et demi-pensionnaires

du Censeur, du Surveillant général et des Pions

Photo envoyée par Georges Chemla dit Gad Shahar

Dîner-débat du 8 juillet 2003 avec Serge Moati

L’auteur de » Villa Jasmin » ( Fayard) Serge Moati, réalisateur de fictions et de documents, anime sur France 5 l’émission Ripostes. C’est un ancien de notre lycée. Il est notre invité mardi 8 juillet pour nous parler de son roman et nous dévoiler des aspects peu connus de la colonisation et de la Seconde Guerre mondiale en Tunisie.Ce dîner se déroulera mardi 8 juillet à 20h. au restaurant de l’UNESCO, 7 Place de Fontenoy, à Paris 7ème (métro Ségur).

Pour plus d’informations sur ce livre ou le recevoir, cliquez ici.

Note : Le nombre de places étant limité, merci d’envoyer un chèque de 38Ä (adhérent) ou 44Ä (non-adhérent) par personne, dîner et boissons comprises, à l’ordre de l’ALCT, 18, Champs Elysées à Paris 8ème. Comme au générique d’un film, » Villa Jasmin » s’ouvre sur une vieille photographie prise à Tunis. Un homme la regarde et se souvient. Ce cliché suffit à faire surgir un monde englouti, coloré et joyeux et à reformer le puzzle d’une histoire familiale brisée par l’Histoire.

29 mai au 1er juin 2003 Balade à Rome

Les jardins du palais Farnèse

.jpg >

.jpg >

Rencontre avec les anciens de Carnot vivant à Rome et Latina

Benito Proïetto (lc56 philo) entouré à gauche de Michel Hayoun (lc65sc.ex) et à droite de Hector Valenza (lc 59 bac)A Rome du 29 mai au 1er juin 2003, à la rencontre de nos camarades italiens

Musique tunisienne

L’histoire de la musique tunisienne avec l’Orchestre tunisien

Dîner-débat du 4 décembre 2002 avec Gérard Haddad

de G à D: Hélène HAYAT, Gérard HADDAD, Michel HAYOUN, Foad SABERAN, Lina HAYOUN4 décembre 2002

Gérard HADDAD, écrivain, psychiatre et psychanalyste pour

« Le jour où Lacan m’a adopté » (Grasset)

Pour plus d’informations sur ce livre ou le recevoir, cliquez ici.

Albert MEMMI

Comment êtes-vous entré au Lycée Carnot ?

Le lycée Carnot, comme je l’ai raconté dans « la statue de sel » et dans d’autres livres, a été pour moi une chance providentielle. Mon père était artisan bourrelier et il n’était pas question que je fasse des études secondaires, non pas, que mes parents ne le voulaient pas, mais ce n’était tout simplement pas dans leur perspective. J’ai eu la chance de me voir proposer une bourse d’études par l’Alliance Israélite, destiné aux meilleurs élèves. C’est ainsi que j’ai pu aller au lycée Carnot.

Je dois dire que je rends grce encore aujourd’hui au dévouement de mon père parce que, normalement j’aurais d? travailler au magasin en tant que fils aîné ; ce fut un gros sacrifice pour mes parents. Et c’est vrai que c’était la voie qui m’a amené vers l’Université plus tard.

Au début, ce fut pour moi très angoissant, je ne parlais pas bien le français. A l’école primaire israélite, on parlait mal le français. Entre nous, nous parlions l’arabe dialectal. Ma mère n’a jamais parlé français, mon père parlait un français de tous les jours, mélangé au sicilien et au maltais et mes petits copains, ceux de mon milieu social, ceux que je fréquentais lorsque je sortais du lycée, n’étaient pas des Français : c’était des Corses, des Siciliens, des Arabes parce que j’habitais un quartier qui était plus proche du quartier arabe que du quartier européen. On était plutôt d’influence italienne dans notre quartier. Je parlais donc arabe avec mes copains et ma famille. Je suis donc de langue arabe, c’est clair. Par ailleurs, je n’avais pas de vraie relation avec mes camarades du lycée, je n’avais aucun contact avec leur vie à l’extérieur, avec leur famille.

Le lycée Carnot, c’était des gens qui parlaient bien français ; le français, c’était la langue de la bourgeoisie, parce que l’influence française s’exerçait plutôt sur la bourgeoisie que sur les classes pauvres. Moi , je n’étais pas riche, j’en ai tiré parti ; j’en ai fait une philosophie, une force.

Qu’est ce qu’a représenté le lycée Carnot dans votre vie ?

Premièrement, cela correspond à la chose la plus belle au monde : c’était une promotion sociale considérable, de la même manière que le fils de paysan, d’ouvrier français fait un bond en entrant au lycée et non au collège technique. Beaucoup de mes amis ENA ou HEC sont issus de ces classes-là ; le grand-père est paysan ou ouvrier puis le fils devient instituteur, c’est déjà un progrès formidable, puis le fils de l’instituteur devient professeur agrégé et quelquefois parmi eux, il y en a qui vont au Collège de France. C’est classique comme description démographique. L’entrée au lycée Carnot était donc premièrement une promotion sociale.

Deuxièmement, c’était la manière d’approcher, de maîtriser la culture française à laquelle je reste fidèle. Quels que soient les griefs que j’ai sur la conduite des colonisateurs, la culture française est certainement l’un des plus beaux fleurons de l’humanité. Ce n’est pas de la flatterie de dire qu’elle fait partie des trois ou quatre cultures majeures. La France a cette conjonction assez extraordinaire : la littérature et la philosophie françaises sont des choses très importantes et en même temps la France a une place essentielle pour les sciences, les techniques, les technologies. Donc le lycée Carnot, c’était l’accès à la culture.

Pour moi, s’y ajoute un troisième point capital : c’est là où j’ai fait connaissance de ce que l’on pourrait appeler l’esprit critique. L’esprit critique vient surtout du siècle des lumières, les valeurs de la Révolution Française, la rationalité, tout ce qui est devenu ma philosophie, et qui m’a donné une méthodologie, une méthode de travail, qui m’a permis de faire des recherches, de me constituer en tant qu’homme sur tous les plans, avec sa tradition cartésienne et expérimentale que je pense non dépassée. Aujourd’hui, on en vient au mysticisme mais pour moi j’en reste à ces valeurs-là : la méthode expérimentale et rationnelle qui est la seule méthode qui permette vraiment de penser. Le reste c’est de l’affabulation.

Quatrièmement, c’est que cela m’a permis la maîtrise de la langue française. Je suis devenu écrivain parce que j’avais un besoin profond de maîtriser cette langue majeure. Et, je continue aujourd’hui encore, vous ne pouvez imaginer : cela vous amuserait de penser qu’à mon ge, et après tant de livres écrits, je consulte encore mon vieux dictionnaire, je le regarde, je vérifie un mot. J’ai écrit un livre, il n’y a pas très longtemps qui s’appelle « A contre courant » dans lequel il y a un chapitre spécial sur le langage des publicitaires : « positiver, etc… ». Je trouve cela grotesque. C’est une espèce de lutte permanente avec cette langue superbe, magnifique qui fait que je suis devenu écrivain avec toute la modestie que je mets dans ces mots, comme la modestie d’un artisan qui aime à faire une belle phrase. C’est une jouissance de faire une phrase correcte.

Cet amour de la langue française, de cette culture vous a été transmis par les enseignants de Carnot ?

Je n’aurais pas pu écrire dans une autre langue. La littérature française a été une découverte progressive, mais il y a un homme dont j’ai parlé dans « la statue de sel » sous le nom de Marrou, qui est Jean Amrouche, en fait un écrivain, un poète franco-algérien, kabyle chrétien. J’ai eu la chance qu’il ait été mon professeur en première, il était féru de langue française, il adorait cette langue et vraiment il m’a communiqué l’amour des poètes. C’est lui qui m’a appris à aimer des poètes pas très connus comme Saint John Perse ou celui qui a dit cette phrase superbe « Ceux qui n’ont pas de légendes sont condamnés à mourir de froid ». Enfin, il m’a ouvert des perspectives sur la littérature. Comme l’année suivante, j’ai eu la chance d’avoir un professeur de philo, qui était également remarquable. C’est une chance, ce n’est pas un mérite de tomber sur quelqu’un qui s’appelait Patri que j’ai décrit sous le nom de Poinsot. Et Patri était un extraordinaire pédagogue. Il boitait, je l’accompagnais chez lui à Mutuelleville à pied, et il parlait, il parlait. Après, j’ai lu pour mon propre compte.

Comment vous définiriez vous ?

Je ne me considère pas comme un intellectuel français, plutôt comme un intellectuel de langue française. Et je ne me considère pas non plus comme un intellectuel tunisien. Je suis un écrivain, comme le dit Camus : » La caractéristique d’un écrivain, c’est son incapacité à faire partie d’une race, d’une caste, d’une classe sociale ». Et cela va encore plus loin, c’est même une condition d’hygiène mentale : il faut garder des distances avec tout le monde, pas seulement au niveau politique, ou social, mais aussi religieux, familial, personnel, à tous les niveaux.

Bien s?r, l’appartenance, vous savez, c’est une chose terrible ; c’est à la fois quelque chose de très agréable, c’est très chaud et c’est le pire des piéges. Parce que vous en venez tôt ou tard à dire des choses que vous ne pensez pas, par solidarité, par gentillesse, pour continuer à appartenir. C’est pas bien. Un intellectuel ne doit jamais faire çà, ce n’est pas son métier. Mais je n’ai pas dit qu’il faut rompre avec les groupes, je vous le répète, c’est très agréable. Cela aide beaucoup. J’ai écrit un livre qui s’appelle « la dépendance ». On est toujours dépendant, c’est même ma thèse essentiellement; mais il faut savoir jouer sur cette dialectique à la fois de fusion et de distance, avec sa propre dépendance, ses dépendances.

Je crois très sincèrement que mes livres (je ne parle pas de leur valeur), mon itinéraire peuvent aider beaucoup de monde. Ce sont des livres sincèrement faits, sincèrement exprimés et qui sont assez typiques. Des hommes comme moi, il y en a beaucoup et c’est l’avenir. Ces hommes qui soient à la fois de plusieurs pays, de plusieurs civilisations, de plusieurs langues : ils sont vraiment exemplaires. En vérité, les gens ne se rendent pas compte, ils s’imaginent parce qu’ils sont de Lozère, par exemple, avec toute leur famille, ils s’imaginent qu’ils sont tout à fait typiques. Ce n’est pas vrai, c’est nous qui sommes typiques : eux sont périmés. On peut appeler cela universalité ou mondialisation.

Je suis traduit en arabe : quelques petits textes, par une excellente maison qui s’appelle CERES, dirigé par un ami d’enfance tunisien. Je suis traduit en 20 pays, dont l’Iran et surtout en Allemagne, aux Etats-Unis, en Italie, en IsraÎl…

Quelles suggestions donneriez-vous à l’Association pour qu’elle joue pleinement son rôle ?

D’une manière générale, je vous ai dit que j’étais pour l’exercice de la rationalité, pour l’exercice des droits de l’homme, pour la justice sociale, pour toutes ces valeurs qui sont issues tout droit à la fois du judéo-christianisme et plus particulièrement de la Révolution Française. Je suis un homme du XVIII? siècle, pour les idées et pour le style aussi. J’aime la clarté, la précision, je n’aime pas l’équivoque, je déteste les romantiques, parce qu’on ne comprend pas ce qu’ils racontent. Donc dans cette lignée-là, dans cette filiation-là, je suis ce qu’on appelle aujourd’hui un humaniste. C’est à dire que pour moi, l’homme est le plus important.

Je suis donc pour le dialogue, je vous l’illustrerai d’une réalité de mon enfance : ma mère suivait une rite qui est classique : quand quelqu’un lui envoyait une assiette avec quelque chose, elle ne le renvoyait pas vide, et comme on n’était pas très riche, elle mettait du sucré, des bonbons, du chocolat, n’importe quoi. L’essentiel, c’est qu’il y ait des choses douces.

C’est l’illustration même du dialogue, du rapprochement. Le dialogue de l’association, c’est entre générations et origines différentes. Même si c’est difficile et ingrat, il faut le faire quand même. C’est comme la pédagogie, j’ai enseigné 40 ans. Beaucoup de collègues sont découragés. A quoi ça sert ? Il faudrait pouvoir voir les gens avant et après ; on verrait qu’un garçon ou une fille sont transformés par votre apport, parce que nous avons un effet réel. Même si c’est limité, il faut le faire. C’est pas tangible tout de suite. Mais il y a une parole d’homme à transmettre. Intellectuel de langue française comme il se définit, Albert Memmi nous a entretenu de sa passion pour la culture française transmise par les enseignants du lycée Carnot et du rôle de l’association. Interview Effy Tselikas, Lina Hayoun

Dîner-débat du 4 juillet 2002 avec Albert Memmi

Pour plus d’informations sur ce livre ou le recevoir, cliquez ici.Albert MEMMI, écrivain, sociologue, membre d’honneur de l’ALCT,

pour le « Dictionnaire critique à l’usage des incrédules (Editions du Félin)

Dîner-débat du 23 janvier 2002 avec Fayçal Bey

23 janvier 2002

Fayçal BEY, arrière petit-fils du dernier Bey de Tunis, nous conte l’incroyable

destin de sa grand-mère Safiyé »La dernière odalisque » (Stock)

Pour plus d’informations sur ce livre ou le recevoir, cliquez ici.

Dîner-débat du 15 novembre 2001 avec Colette Fellous

Pour plus d’informations sur ce livre ou le recevoir, cliquez ici. »Notre madeleine de Proust »

avec Colette FELLOUS auteur de « l’Avenue de France » aux Editions Gallimard.

Philippe SEGUIN

La plupart des « anciens » ont fait le pèlerinage au Lycée Carnot, lors d ‘un séjour en Tunisie. Et vous ?

J’y vais régulièrement, je ne fais pas de visite à Tunis sans passer au lycée. J’y suis allé avec mes enfants et je leur en parle souvent. Cela compte beaucoup pour moi.Comment dirais-je… en dehors de ma chambre, c’est l’endroit où j’ai passé le plus de temps. J’y suis entré en classe de douzième, en octobre 47 à 4 ans. J’ai fait tout mon primaire au petit lycée. A l’époque la douzième, c’était la première porte sur l’avenue de Paris. En douzième et en onzième on sortait en récréation dans la première cour, puis on passait dans la deuxième cour pour la dixième et la neuvième et enfin c’était la troisième cour pour la huitième et la septième.

J’ai passé mon examen d’entrée en sixième et je suis entré au Lycée pour ma sixième et ma cinquième. Je me souviens bien de ma sixième, c’était la 6ème A1, avec Beuchet comme professeur de français-latin. Le meilleur élève s’appelait Malet. Pour moi, la 6ème et la 5 ème n’ont pas été d’excellentes années, j’ai eu du mal à m’y faire: le changement de professeurs, l’éclatement du groupe qui avait fait quasiment le primaire ensemble. D’ailleurs, j’en ai retrouvés; certains m’ont écrit.

J’ai quitté le Lycée Carnot à la fin de la 5ème. Et sans vouloir dévaloriser l’établissement de Draguignan dans lequel je suis entré, cela m’a paru beaucoup plus facile. Il faut reconnaître que le Lycée Carnot était de très bon niveau, les instituteurs étaient solides et les professeurs de haute qualité: par exemple Chaix et Beuchet étaient extraordinaires.

Le passage de la Tunisie à la France, a t-il été un moment pénible?

Oui, ce fut une rupture difficile, parce qu’à la fois le rapatriement, au delà des problèmes financiers, c’est surtout l’éclatement du cercle familial, l’éclatement de l’environnement. On perd ses amis, ses voisins, toutes ses habitudes. Ce n’est pas un moment facile. Encore que moi, j’ai eu la chance d’y revenir en vacances régulièrement jusqu’à 16 ans. contrairement à d’autres pour qui il y eut rupture totale.Mes grands-parents ont quitté la Tunisie au moment de Bizerte. Avec la nationalisation des terres, ils n’avaient aucune raison particulière de rester. Pourtant, ma famille était établie en Tunisie, depuis quatre générations. Moi, je suis né en Tunisie, mon père aussi, mon grand père paternel est venu à 5 ans en 1895. Ses parents étaient originaires de Bordeaux, où Je n’ai que de vagues cousins.

C’est pourquoi mes racines, mes liens sont avec la Tunisie. C’est là que j’ai appris à bouger, à marcher, à courir, à nager. Certains les rejettent, alors que moi, j’assume ma terre natale; je reconnais la Tunisie d’aujourd’hui comme terre natale, et j’ai la chance aussi d’avoir suffisamment de notoriété maintenant pour que non seulement on admette que je la revendique. comme terre natale, mais beaucoup plus même, quand je vais là-bas, je suis encore plus dans ma terre natale, parce que tout le monde s’ingénie à me le rappeler et gentiment à s’en réjouir.

Vous, et la Tunisie, c’est une vraie histoire d’amour?

J’y suis né, j’y ai passé toute mon enfance et les étés de mon adolescence. Je connaissais à l’époque essentiellement Tunis et tout le Nord du pays: Bizerte bien s?r, Tabarka, Hammamet, Nabeul, Korbous, Béja (j’avais de la famille à Béja). J’ai vu ma première neige à Ain-Draham. Je suis incollable sur toutes les plages des environs de Tunis et du Nord: on y allait tout le temps en famille. Je connaissais aussi les îles Kerkennah, on s’y rendait en bateau à partir de Sfax. Je ne suis pas retourné en Tunisie pendant 10 ans de 1961 à 1971-72, étant étudiant à l’

cole Normale d’instituteurs, en faculté d’histoire d’Aix-en-Provence puis à l’ENA Après, en y allant régulièrement, c’est là que j’ai découvert le reste de la Tunisie: Tozeur, Gabès, Djerba…

Et cette enfance hors de France, que vous a t-elle enseigné?

J’ai été incontestablement très marqué par la multiplicité culturelle. Nous, les enfants, à notre échelle de petits, nous partagions les mêmes jeux, nous participions à toutes les fêtes et avec les trois calendriers, nous cumulions les congés scolaires, sans faire de différence. Ce n’est qu’à 9-10 ans, que j’ai entendu les distinctions: « c’est un juif, c’est un arabe, c’est un sicilien » A l’échelon des adultes la coexistence pacifique était plus ambiguÎ C’était effectivement une cohabitation de communautés. On vivait ensemble, on se fréquentait les uns les autres, mais chacun conservait sa spécificité. Lorsque survenait un mariage inter-communautés, chrétien-juif, chrétien-musulman, musulman-juif, tout Tunis en parlait; mais aussi, il faut être juste, on jasait autant pour un mariage protestant-catholique

Moi-même, les deux femmes qui s’occupaient de moi de 0 à 7 ans, était l’une maltaise que j’appelais tantine, l’autre, une vieille dame juive livournaise madame Lumbroso.Ma mère travaillait, elle était institutrice dans une école franco-arabe. Alors quand elle ne pouvait pas me faire garder, j’allais souvent dans un coin de sa classe faire mes devoirs. Dès le départ, comme vous le voyez, je ne risquais pas d’entrer au » Front National » tout de suite. Je me souviens d’ailleurs d’ une anecdote significative: ma mère dans sa classe franco-arabe à majorité tunisienne, avait demandé un jour » Qui est français ? » et toute la classe s’était levée.

La culture française, avec tous ces gens différents, était un élément fédérateur. Le Lycée Carnot, lui aussi, était un lieu où se retrouvait une situation multiculturelle, mais tous les élèves étaient liés par cette culture française. Regardez les noms derrière n’importe quelle photo de classe: vous avez des français, des siciliens, des juifs, des italiens… A l’époque l’élite tunisienne était à Sadiki, ce n’est qu’après qu’elle est venue à Carnot.

Ce que l’on peut tirer comme enseignement, de toutes ces situations existant en Tunisie, montre que l’on pouvait vivre ensemble. C’est que la relation entre les gens dans ce pays, cette relation va au delà de la simple solidarité d’origine; les gens se reconnaissent. Je vous en donne un exemple… France 3 fait une série sur les hommes politiques, chacun pouvant choisir son réalisateur. Moi j’ai choisi Serge Moati: parce qu’au delà des clivages politiques, nous partageons les mêmes valeurs fondamentales.

Vous êtes désormais notre Président d’honneur , en dehors de regrouper les « anciens » quel rôle peut jouer l’association ?

Comme priorité, je suis particulièrement sensible à la relation franco-tunisienne Le Lycée Carnot est une des plus belles réussites de cette relation, de ce qu’elle a pu faire et de ce qu’elle doit rester. Les « anciens » sont un groupe de personnes qui témoignent de ce que cette relation a de fécond et leur rôle est de faire en sorte qu’elle perdure. Renouer les liens, c’est extrêmement important.

Par exemple, le Lycée Carnot a donné naissance aujourd’hui à un Iycee tunisien et à un centre culturel français. Il faut que les gosses, du Lycée d’aujourd’hui, n’aient pas honte de s’être appelés Carnot. Je crois qu’il faut les aider à assumer leur filiation: une initiative intéressante serait de créer un prix récompensant un élève de ce Lycée. Tout ce qui permet d’ouvrir le présent sur l’histoire joue un rôle positif.

Dans ma ville, j’ai fait transformer le régiment d’Epinal en régiment de tirailleurs d’Afrique du Nord, en hommage à la tradition historique. Pour célébrer les cérémonies de la Libération, ce régiment avait organisé une journée « portes ouvertes ». Avec leurs uniformes, leurs symboles, leurs emblèmes, on se se serait cru à Tunis. D’ailleurs, il faudra que les anciens de Carnot viennent à Epinal rencontrer ce régiment.

L’association peut donc vraiment jouer ce rôle de lien entre le passé et le futur, entre la Tunisie et la France et entre tous ces gens qui se reconnaissent comme la composante de ces ponts, Que tous ceux qui sont passés par les bancs du Lycée Carnot se mobilisent à cet effet.En 1996, Effy Tselikas et Michel Hayoun ont rencontré Philippe Séguin alors président de l’Assemblée Nationale. Durant plus d’une heure sous les lambris dorés de l’Hôtel de Lassay, a résonné notre mémoire commune d’anciens élèves du lycée Carnot.

30 mai 2001 Diner Radio-Tunis

Les riches heures de « Radio-Tunis » : « Maitres du mystère », « le Concert des Auditeurs »…

avec Jacques NOBTIS et René ASSOUS (anciens de « Radio-Tunis »