sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

Bab el B’har, ou Porte de la Mer, aujourd’hui dénommée également Porte de France, en était la limite à l’est, et s’ouvrait presque directement sur le Bahira ou Lac de Tunis; elle permettait l’accès de la ville aux marchandises et aux voyageurs qui, débarqués à La Goulette, traversaient le lac sur des barcasses qui accostaient au mole qui se trouvait sur le site de l’Ambassade de France actuelle, devant le cimetière chrétien de Saint Antoine hors des murs (créé au 17ème siècle sur un terrain offert par le Bey mouradite Hamouda Bacha, et déplacé en 1892 au Cimetière de Bab El Khadra, pour permettre de construire la Cathédrale actuelle).

Les communautés européennes chrétiennes ou juives livournaises s’étaient établies dans la zone franche qui s’étendait le long des murs, des deux cotés de la Porte de la Mer, dans les rues Sidi Bou Mendil, de la Commission, des Glacières, en pénétrant dans la Médina sur quelques centaines de mètres dans les rues Zarkoun, de la Kasbah, Jemaa ez-Zitouna (où se trouvait depuis le 17ème siècle l’Eglise de Sainte Croix), jusqu’aux rues transversales El Karamed, Sidi el Mourjani, des Teinturiers à son embouchure vers Bab Jedid, et dans le quartier de Sidi el Benna (où se trouvait l’Eglise Sainte Lucie), plus particulièrement pour ce qui concerne ceux qui appartenaient à la classe ouvrière, petits artisans ou boutiquiers.

Au début du 19ème siècle, une collectivité italienne d’entité non négligeable résidait dans la zone franche, collectivité rapidement renforcée par l’arrivée de dizaines de familles de juifs livournais qui commencèrent à affluer à partir de 1815, en apportant avec eux, et de manière déterminante, les usages et les coutumes des sociétés européennes les plus évoluées, ainsi qu’un bagage culturel précieux. J’ai lu qu’il existait des salons littéraires, des salons où l’on faisait de la musique, qui rendaient agréables les soirées des familles bourgeoises, mais aussi d’initiatives pour distraire les personnes plus modestes. Aux initiatives privées succéda bien vite, en 1826, la première structure destinée à accueillir le public, quand ouvrit ses portes le Théâtre Tapia à la Rue Zarkoun, créé par la famille de même nom.

Ce n’était guère plus qu’une grande pièce, d’une capacité de 300 personnes environ, qui accueillait des spectacles lyriques avec des chanteurs venus d’Italie pour la circonstance, qui s’installaient à Tunis pour la « saison », mais aussi de concerts de diverse nature. Il était probable qu’on y donnait des pièces de théâtre également. Pour l’opéra et les concerts, les churs et l’orchestre étaient stables et composés donc de membres de la communauté italienne Les effectifs de l’orchestre étaient réduits à la plus simple expression, (j’ai lu qu’il pouvait s’agir de 15 à 18 musiciens), qui suffisaient de toute manière à rendre heureux les spectateurs qui accouraient de manière assidue et qui, avec leur compétence, confirmaient les qualités vocales ou musicales de nombreux débutants ou en compromettaient de manière définitive la future carrière.

Bien que l’information ne provienne pas d’une source indiscutable, il paraîtrait que Enrico Caruso, alors tout à fait au début de sa carrière, est venu interpréter le rôle de Turiddu dans la « Cavalleria Rusticana » de Mascagni, et que cet événement ait été jalousement gardé dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège d’assister à ces représentations.

Pour les besoins de la chronique, je voudrais citer ce que me racontait ma grand-mère maternelle, née en 1879 à Tunis dans le Palais Gnecco à la Rue de la Commission, à savoir l’élégance du public qui accourait au Théâtre Tapia. Elle me racontait avec moult détails comment elle s’y rendait en famille, accompagnée par des domestiques qui ouvraient le chemin en l’éclairant de leurs lanternes: sa mère et ses surs (comme toutes les autres dames et demoiselles) chaussaient de hauts sabots dits « trampoli », pour ne pas souiller les escarpins de satin qu’elles portaient à la main, dans un petit sac, en marchant avec difficulté sur les pavés souvent irréguliers des rues et ruelles qui menaient au Théâtre.

Ce théâtre vécut jusqu’aux dernières années du 19ème siècle, c’est à dire jusqu’à ce qu’apparurent des structures plus adaptées au but à atteindre, aussi bien à l’intérieur de l’enceinte de la Médina, qu’à l’extérieur, dans la ville qui naissait sur des terrains bonifiés, récupérés sur le Lac Bahira.

**A partir de 1826 jusqu’aux premières années qui ont suivi l’instauration du protectorat français, la vie culturelle avait une spécificité plus particulièrement italienne et, en témoignage de sa vitalité, il faut citer les

divers théâtres qui existaient à l’intérieur de la Médina (même s’ils étaient moins importants que le Théâtre Tapia), comme le « Théâtre Italien » de la Rue Zahmoul (disparu en 1919/1920), destiné à la prose, ou celui de la Rue Sidi El Benna, dans la quartier de Bab Jedid (disparu en 1940/1941), installé dans un quartier à forte densité sicilienne, destiné surtout à la prose en dialecte ou à l’ « Opera dei Pupi » (ou Théâtre des Marionnettes siciliennes), dont je garde un souvenir de tout jeune enfant. D’autres lieux existaient mais les identifier et en documenter l’activité avec certitude nécessiterait une recherche approfondie, qui ne rentre pas dans mes possibilités présentes. Je citerai quand même le « Grand Théâtre » de la Rue Al Jazira, créé en 1876 dans les locaux offerts par le Bey à la collectivité italienne, destiné à la musique symphonique, disparu avant 1899, et le « Nouveau Théâtre » ou Théâtre Cohen, crée en 1875, consacré lui aussi à la musique classique.

J’ai parlé ci-dessus de vie culturelle plus particulièrement italienne parce que l’écrasante majorité des européens qui vivaient alors à Tunis étaient d’origine italienne. Après 1881 Tunis est devenue de plus en plus cosmopolite et, si l’identité culturelle italienne continua à exister, elle ne devint qu’une importante composante de la vie de la ville.

Cette importance est témoignée par d’innombrables éléments, que je pourrais citer d’une manière plutôt sommaire, mais dont la connaissance devrait être approfondie.

Après 1881 la ville commençait à s’étendre en dehors des murs, et plus particulièrement vers l’est, sur des terrains marécageux, au fur et à mesure de leur assèchement, et c’est ainsi qu’apparurent les rues Hamilcar, Charles de Gaulle (naguère d’Italie), Gamal Abdelnasser (naguère Es-Sadikia), de Hollande, de Grèce, de Carthage, vers le sud, de Rome, d’Alger, Bach Hamba (naguère Saint Charles), de Paris, vers le nord, mais surtout l’Avenue de France et l’Avenue Habib Bourguiba (d’abord baptisée « de la Marine », puis « Jules Ferry »). Ces rues et avenues portent toujours les traces précieuses de l’uvre d’architectes, souvent italiens, et d’entreprises et ouvriers italiens.

Pendant cette période, la population connaissait un développement rapide et important, dont je donnerai quelques indications chiffrées en marge; cet accroissement, qui voyait la communauté italienne atteindre environ 50.000 habitants en 1899, était à l’origine d’une grande effervescence dans tous les domaines et d’un développement exceptionnel de l’activité culturelle.

En 1882 était crée le théâtre de plein air italien appelé « Arena Politeama » à la Rue de Belgique, qui a toujours été très fréquenté à chaque saison, pendant toute la durée de son existence. Presque en même temps était crée à la Rue M’hamed Ali (naguère de Constantine, parallèle de l’Avenue de France, qui reliait la Rue des Maltais à la Rue de Rome) le Théâtre Cohen-Tanuji, à l’initiative d’une famille de juifs tunisiens fortement italianisés, très raffinés et cultivés, où furent donnés pendant de longues décades des spectacles en prose et musicaux de nette influence italienne, et qui fut fréquenté avec assiduité par notre collectivité.

En 1885 ouvrit ses portes le « Teatro Paradiso » (ou Théâtre Paradis) au 3, Avenue de France, dédié à l’art lyrique, à la musique symphonique et aux concerts, et également à la prose. Il est possible aujourd’hui encore d’admirer sa façade élégante, bien qu’elle soit en partie masquée par les arbres, alors que son foyer et les escaliers frappaient jusqu’aux années 1952/53 par leur beauté et la richesse des marbres et des fers forgés artistiques. Malencontreusement, la banque qui était devenue propriétaire de l’immeuble, fit alors recouvrir ces splendeurs par des structures en béton, froides et anonymes, pour une très discutable modernisation.

Trois grands évènements suivirent, de 1902 à 1906, avec l’inauguration d’abord du Théâtre Municipal, qui existe toujours dans sa forme définitive de 1912, puis en 1903 du Théâtre Rossini, tous deux situés Avenue Jules Ferry, enfin en 1906 du Théâtre du Palmarium à l’Avenue de Carthage.

Le Théâtre Municipal, projeté par l’architecte français Resplandy et construit par une entreprise italienne, a été remodelé et agrandi en 1904 et en 1912 et a tout de suite constitué la réalisation dont la Commune de Tunis s’enorgueillissait. Sa naissance et sa vie depuis 1902 jusqu’à nos jours ont été racontés par Fatma Ben Becheur dans un livre splendide édité en 1999. Il a été jumelé pendant de longues années avec l’Opéra de Paris, et a ainsi bénéficié du concours des meilleurs chanteurs du moment, qui venaient à Tunis pour un cycle de représentations ou pour toute une saison, en trouvant sur place des chefs d’orchestre, des orchestres et des masses chorales stables et de qualité.

Si je me fie aux souvenirs acquis grâce à ce que me racontaient ma grand-mère maternelle ou mes parents (tous trois épris de musique en général et d’opéra en particulier), le Rossini était un théâtre splendide et tout

à fait fonctionnel, même si la gestion privée des propriétaires et impresarios, Trionfo et Palomba, ne

permettait pas toujours de concurrencer le niveau des réalisations du Théâtre Municipal, qui bénéficiait de contributions communales. Le chef d’orchestre et les chanteurs venus d’Italie pour toute une saison, étaient généralement de bon niveau, alors que l’orchestre et les choristes étaient recrutés sur place. On m’a parlé de représentations mémorables et exaltantes. Vers la fin des années 20, Trionfo et Palomba durent cesser leur activité à cause de son poids économique trop important, et ainsi disparut un théâtre dont la collectivité était fière. Le grand magasin de meubles Boyoud s’installa alors dans ses murs jusqu’en 1959/1960, pour céder la place au cinéma Le Palace.

On peut sourire en apprenant qu’au Théâtre Rossini tout le répertoire français était chanté en italien, alors qu’au Théâtre Municipal tout le répertoire italien était chanté en français, et il en a été ainsi jusqu’en 1952/53.

Le Théâtre du Palmarium constituait la structure centrale dans le carré composé du Théâtre Municipal, du Grand Café du Casino et du grand hôtel international Tunisia Palace, dont les bâtiments communiquaient tous entre eux. Il appartenait lui aussi à la Municipalité de Tunis et était destiné principalement à la revue, au cabaret, à l’opérette, au cinéma, mais il avait également en annexe un casino, au cours du premier quart du 20ème siècle. Il a été détruit par les bombardements de février 1943, il a été reconstruit en 1947 pour être consacré presque exclusivement au cinéma. Il a été démoli dans les années 90, ainsi que le Tunisia Palace, pour construire le complexe commercial actuel.

La contribution que la communauté italienne a donnée au bon fonctionnement de ces trois établissements est tout à fait remarquable, car l’effectif des trois orchestres (plus de 150 musiciens) était composé de manière très majoritaire de musiciens professionnels italiens; de nationalité italienne étaient également presque tous les choristes, les machinistes, les électriciens!!..

On ne peut pas négliger le rôle fondamental joué par des artistes italiens pour la formation technique et l’affirmation artistique d’une foule de jeunes. Parmi des dizaines de noms, je citerai pour les premières trente années du 20ème siècle Monsieur Strino, violoniste talentueux, qui enseigna le violon et le chant, Monsieur Pullicino, Monsieur Salvatore Venezia, trompettiste virtuose et enseignant inflexible, qui forma entre autres pratiquement tous les membres de sa famille, de son fils Giuseppe (appelé affectueusement Jou-Jou, pour évoquer le fait qu’il avait à toute heure de la journée son violon sous le menton, et qu’il arpentait son appartement en faisant des gammes), aux neveux Jean Sant, violoniste élégant d’une grande musicalité généreuse et frémissante, et Guglielmo Gurrisi, flûtiste expressif et subtil (à lui également on avait affublé un surnom amusant, Frin-Fri, car tout comme son cousin Giuseppe, il avait à tout moment sa flûte aux lèvres). Je ne voudrais pas oublier parmi les très nombreux autres élèves de Salvatore Venezia un violoniste très raffiné et un peu précieux, Armand « Sarino » De Carlo, dont le père, un des plus grands tailleurs de Tunis avec mon grand-père maternel Domenico Cellura (son vis-à-vis au 4, Rue d’Alger), avait en vain essayé de contrecarrer sa vocation pour en faire un bon tailleur, et mon propre oncle Angelo Cellura.

Giuseppe Venezia a été pendant de longues années premier violon dans l’orchestre de Santa Cecilia à Rome, puis est revenu à Tunis dans les années 70, en devenant kappelmeister de l’orchestre de la Ville de Tunis. Sant, Gurrisi, De Carlo (e Boccanera, facétieux bassoniste, et bien d’autres) ont constitué l’ossature du grand orchestre symphonique de Tunis, reconstitué par Luis Gava en 1946, puis, après sa dissolution en 1957/58, de l’orchestre du Centre Culturel International, voulu par Cecil Hourani, créé par Anis Fulheian, qui a cessé son activité en 1969.

Après la disparition du Théâtre Rossini, de toute manière, la vie culturelle italienne dans le domaine musical se confond et se fond avec celle de tous les autres strates de la population cosmopolite de Tunis, avec sans doute une empreinte plus particulièrement française. La période allant de 1947, c’est à dire de la date de pleine reprise de l’activité musicale, opéristique, concertiste et chambriste, à nos jours pourrait probablement et utilement faire l’objet d’une publication ultérieure.

On ne peut pas taire, pendant ce long laps de temps, la dense activité de la « Dante Alighieri », créée en 1893, qui, en plus de l’uvre infatigable accomplie pour maintenir l’italianité de la communauté qui résidait en Tunisie, pour lui consentir notamment de développer la connaissance de la littérature italienne, a eu un rôle considérable pour la diffusion et l’approfondissement de la culture musicale, en organisant des concerts aussi bien dans son siège primitif de la Rue Zarkoun, puis dans le nouveau et prestigieux siège bâti dans les années 1933/34 à la Rue Thiers (aujourd’hui Rue Ibn Khaldoun – ce siège fut mis sous séquestre en 1943 par les Autorités du Protectorat et attribué à l’Alliance Française, pour devenir après 1956 la Maison de la Culture Ibn Khaldoun). Le Conservatoire de Musique que la Dante Alighieri créa fut d’abord dirigé de manière remarquable par Madame Coen, venue expressément de Rome dans ce but, alors que son dernier directeur a été le Maestro Tito Aprea, qui fit une carrière prestigieuse après sont retour en Italie en 1943.

Ce Conservatoire a été fréquenté par de nombreux élèves non seulement italiens mais également appartenant aux Collectivités française et juive tunisienne, ce qui a permis à des enseignants souvent talentueux de former de très nombreux musiciens, dont plusieurs devinrent des professionnels très appréciés.

Il est évident qu’au cours des deux siècles écoulés la collectivité italienne a donné vie à une intense activité dans le domaine de la prose, avec la présence à certains moments de nombreuses compagnies d’acteurs amateurs enthousiastes, mais également grâce aux troupes venues d’Italie. Après 1939 ce fut le silence; vers 1950/51 reprit l’activité des compagnies d’amateurs, puis dans les années 1953/54 il y eut une timide reprise des tournées, mais elle ne fut pas durable. Je ne suis toutefois pas la personne la plus qualifiée pour parler de prose, et je serai heureux si d’autres que moi se proposaient d’explorer ce domaine très important dans la vie de notre collectivité. En ce qui concerne l’école, c’est là un domaine très vaste, qui est traité séparément par des spécialistes.

Les indications fournies ci-dessus sont certainement pleines de lacunes et insuffisamment précises. C’est pourquoi je les ai qualifiées de sommaires; elles ont surtout pour but de constituer les prémices à un travail collectif beaucoup plus approfondi.

Pour compléter le panorama des possibilités culturelles offertes à Tunis naguère, je crois nécessaire de citer quelques autres théâtres qui eurent une vie plus ou moins heureuse et durable :

– le Théâtre Français situé 68, Avenue Jules Ferry, crée en 1882, destiné à la prose

– le Petit Théâtre de Douchet Avenue Jules Ferry, qui vécut de 1898 à 1902, destiné à la prose

française

– le Théâtre Tunisien, situé 39, Avenue Jules Ferry, créé en 1901, destiné à la prose

– le Café Théâtre Egyptien, situé 38, Avenue Jules Ferry, créé en 1900, destiné à la prose en

langue arabe

– leCafé Théâtre de la Monnaie, créé en 1890, disparu en 1914

– le Teatro Italiano de la Rue de Turquie, dit « Circolo artistico », contigu au journal LUnione,

créé avant 1900, disparu en 1943, destiné à la prose et aux varietés

– le Théâtre de plein air » de lAvenue Jules Ferry, sur le site actuel du Ministère de l’Intérieur,

destiné à des spectacles de varieté mais aussi à des match de catch

– le Théâtre de plein air » du Passage, créé en 1908, disparu aux environs de 1930

– le Théâtre de lAvenue Lucien Saint (aujourd’hui du Ghana), disparu dans les années 20

– le Théâtre Mondial, situé Rue Thiers (aujourd’hui Ibn Khaldoun), créé en 1910, destiné à la

prose et aux varietée, transformé en 1934/35 en cinéma , toujours existant

– le Théâtre du Casino de Hammam-Lif, créé en 1898, destiné à la prose et varietés, disparu

dans les années 40

– le Théâtre de Khereddine, créé en 1899, destiné à des spectacles lyriques (avec un orchestre de 6/7

musiciens !!!…) ou de varieté, très frequenté du mois de juin au mois de septembre par une clientèle

très élégante qui dînait au champagne après le spectacle dans le très renommé restaurant, disparu

dans les années 1914/15. En 1905, le dîner très raffiné, digne des meilleurs restaurants parisiens (sic)

coutait 5 francs !!..

Additif – Données démographiques sommaires, communiquées pour donner quelques bases utiles à la reflexion :

– Au début du 19ème siècle,environ 1.500 italiens residaient de manière permanente à Tunis, à linterieur

de la Médina, alors que les français étaient une centaine (même si parfois c’était des sujets de Royaumes

ou Granduchés italiens, au service des Chambres de Commerce ou des Comptoirs français,

devenus citoyens français après 1789: c’était le cas des gênois Gandolfo, envoyés à Tunis vers 1650

comme représentants de la Répu blique de Gênes devenus citoyens français, en transformant leur nom en

Galdolphe, lorsque Napoleon Bonaparte reunit Gênes et le Piemont à la France; un dernier membre de

cette famille vit toujours à Tunis). Au cours du 19ème siècle, leur nombre est allé croissant régulièrement,

pour connaître une très forte augmentation avec l’émigration provenant du sud à partir de 1870.

– En 1880, la ville de Tunis semble avoir compté entre 40 et 50 mille habitants, parmi lesquels les italiens

étaient au moins 4 mille et les français quelques centaines. Après 1881avec lexpansion de la ville hors

des murs, la population a connu une augmentation rapide et importante.

– Le recensement de 1906 donne les chiffres suivants, spectaculaires:

– population globale du pays = 1.900.000 habitants, dont 1.703.142 tunisiens musulmans, 64.170 juifs

tunisiens, 81.156 italiens, 36.610 français, 10.330 maltais, ainsi que des grecs, des espagnols, etc. etc.

– population de Tunis et alentours = 400.024 habitants, dont 52.076 italiens, 18.626 français , 5.000

maltais.

Qui pourrait imaginer aujourd’hui, à l’aube du 21ème siècle, l’intensité de la vie culturelle que connaissait la communauté européenne de Tunis, surtout italienne, il y a 110 – 120 ans, alors que la ville était presque entièrement enserrée à l’intérieur de ses murailles.

extrait du volume « Memoria della Collettività Italiana »

somptueusement ornés de fresques et toiles de maîtres, riches en sculptures féminines dorées à lor florentin

.

somptueusement ornés de fresques et toiles de maîtres, riches en sculptures féminines dorées à lor florentin

. (Virginie et Philippe TAPIA ont présenté la soirée)

(Virginie et Philippe TAPIA ont présenté la soirée)

comédienne dans le film « La Graine et le Mulet »,film récompensé aux Césars 2008.

comédienne dans le film « La Graine et le Mulet »,film récompensé aux Césars 2008. (de gauche à droite Mona Ben Ghars, Albert Memmi, Effy Tselikas, Fayçal Bey, Virginie Tapia) sans oublier les fidèles qui ont fait le voyage de la Martinique, de Tunis, de Francfort, les anciens de Mutu pour nous rendre visite

.

(de gauche à droite Mona Ben Ghars, Albert Memmi, Effy Tselikas, Fayçal Bey, Virginie Tapia) sans oublier les fidèles qui ont fait le voyage de la Martinique, de Tunis, de Francfort, les anciens de Mutu pour nous rendre visite

.

soucieuse de la pérennité de leur « affectio societatis », fidèle à la mémoire dune enfance heureuse en Tunisie, vient accompagner le générique de fin avec regret ; il est minuit et les au revoir séternisent

..

soucieuse de la pérennité de leur « affectio societatis », fidèle à la mémoire dune enfance heureuse en Tunisie, vient accompagner le générique de fin avec regret ; il est minuit et les au revoir séternisent

..

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

Hôtel Renaissance

Hôtel Renaissance  * la visite guidée du musée du Bardo

* la visite guidée du musée du Bardo

* des rencontres dans la salle des fêtes du lycée Bourguiba ex-Carnot

* des rencontres dans la salle des fêtes du lycée Bourguiba ex-Carnot

* un parcours inédit de la Médina

* un parcours inédit de la Médina

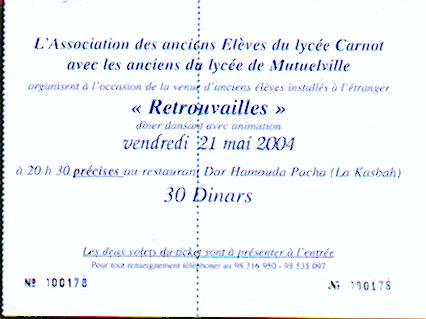

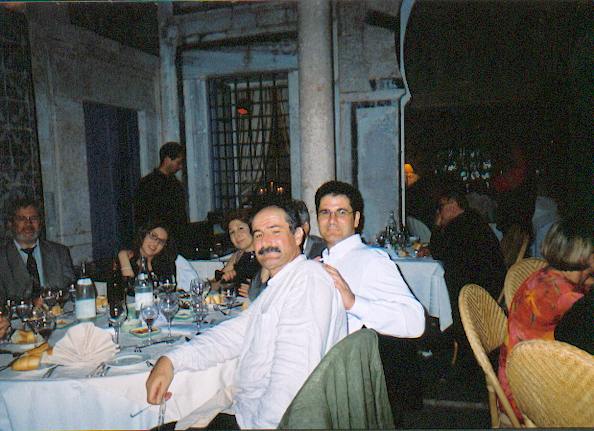

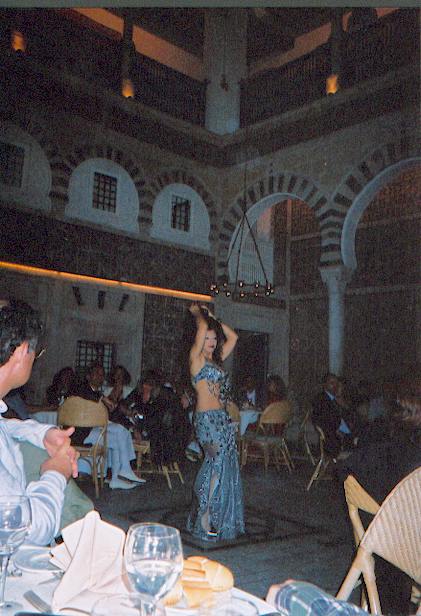

* un fabuleux concert de musique traditionnelle tunisienne au Palais du Baron Erlanger en l;#39;honneur de l;#39;artiste peintre Lisa Seror, et le clou de ce séjour placé sous le signe des retrouvailles un dîner de gala, au cur de la médina, au Dar Hamouda Pacha (240 participants), en présence du Maire de Tunis, Abbes Mohsen, lui aussi ancien de Carnot.

* un fabuleux concert de musique traditionnelle tunisienne au Palais du Baron Erlanger en l;#39;honneur de l;#39;artiste peintre Lisa Seror, et le clou de ce séjour placé sous le signe des retrouvailles un dîner de gala, au cur de la médina, au Dar Hamouda Pacha (240 participants), en présence du Maire de Tunis, Abbes Mohsen, lui aussi ancien de Carnot.

* suivi d;#39;une journée au Cap Bon, avec un arrêt déjeuner à Kélibia

* suivi d;#39;une journée au Cap Bon, avec un arrêt déjeuner à Kélibia

Après une semaine où nous avons remis nos pas dans nos pas si naturellement, difficile de remettre les pieds sur terre. Il nous reste de merveilleux souvenirs de retrouvailles (pour ma part, j;#39;ai reconnu un camarade de troisième et seconde (61.63) Moncef Karchoud. C;#39;est sur l;#39;estrade de la salle des fêtes de Carnot, lorsqu;#39;il a pris la parole pour présenter l;#39;annuaire, que je me suis écrié « Karchoud, tu étais le meilleur en latin et grec »). Il nous reste le souvenir de kifs, de régals avec des petites bouffes de notre adolescence (kakis, lablabi, glaces de Salem, bambolonis Ö). Il nous reste surtout des échanges, des conversations à btons rompus, une connivence tout de suite retrouvée.Michel HayounPrésident

Après une semaine où nous avons remis nos pas dans nos pas si naturellement, difficile de remettre les pieds sur terre. Il nous reste de merveilleux souvenirs de retrouvailles (pour ma part, j;#39;ai reconnu un camarade de troisième et seconde (61.63) Moncef Karchoud. C;#39;est sur l;#39;estrade de la salle des fêtes de Carnot, lorsqu;#39;il a pris la parole pour présenter l;#39;annuaire, que je me suis écrié « Karchoud, tu étais le meilleur en latin et grec »). Il nous reste le souvenir de kifs, de régals avec des petites bouffes de notre adolescence (kakis, lablabi, glaces de Salem, bambolonis Ö). Il nous reste surtout des échanges, des conversations à btons rompus, une connivence tout de suite retrouvée.Michel HayounPrésident