Tunisiens de naissance, mais étrangers à leur pays adoptif, beaucoup dentre eux ont vécu jusquau bout le rêve patriotique que cette frontière d’Italie, la Tunisie, sous protectorat français entre 1881 et 1956, devienne tôt ou tard italienne. La défaite de la seconde guerre mondiale, puis la décolonisation du pays, anéantissent toute velléité italienne de colonisation et brisent même le précaire équilibre franco-italien d’antan.

Si les intérêts du colonisateur français n’ont pas toujours correspondu à ceux des Italiens de Tunisie, le jeune Etat postcolonial, en quête de sa propre identité nationale narrive pas à intégrer ses communautés allogènes. Contraints au départ vers la France ou l’Italie, les Italo-tunisiens restent dans loubli pendant plusieurs décennies.

Se pencher sur la figure et luvre dAdrien Salmieri fournit une occasion détudier cet échange de cultures favorable à lémergence dune écriture sui generis.

PROGRAMME DU COLLOQUE

Vendredi 19 novembre, bibliothèque universitaire upv

14h00 Inauguration de lexposition « Les Italiens de Tunisie : reflets de mémoire »

Vendredi 19 novembre, salle jourda

Adrien Salmieri, chantre de la colonie italienne de tunis

Modérateur : Guy Dugas

15h30 Guy Dugas (Directeur IRIEC Université Paul Valéry)

Ouverture du colloque

16h00 Isabelle Felici (Professeur en études italiennes, Université Paul Valéry)

Adrien Salmieri : italianité et ouverture culturelle

16h30 Alessio Loreti (Doctorant en littératures comparées, I.R.I.E.C. Université Paul Valéry)

Regards sur luvre dAdrien Salmieri : une écriture du combat

16h30 Débat avec Adrien Salmieri

Samedi 20 novembre, salle jourda

premiere SEANCE

Italie et Tunisie : perspectives socio-historiques

Modérateur : Alessio Loreti

9h30 Fiorenzo Toso (Professeur de linguistique, Université de Sassari)

La présence génoise en Tunisie: langues et cultures italiennes de Tabarka à Tunis (1700-1956)

10h00 Leila El-Houssi (Maître de conférences, Université de Florence)

Le chemin de lémigration italienne en Tunisie : choix et perspectives dune communauté du XIXème au XXème siècle

10h30 Michele Brondino (Directeur de lassociation SECUM-EDM, Fossano)

La presse italienne de protestation sociale en Tunisie

11h00 Isabelle Felici (Professeur en études italiennes, Montpellier 3)

Domani (1935), une publication antifasciste à Tunis

11h30 Driss Abbassi (Historien)

Les représentations dune référence historico-culturelle : l«antiquité romaine» dans les manuels scolaires coloniaux et postcoloniaux en Tunisie

deuxieme séance

Cultures en partage et littérature

Modérateur : Isabelle Felici

13h30 Adrien Salmieri (écrivain)

A propos de quelques choix idéologiques de la collectivité italienne de Tunisie (1848-1938)

14h00 Alessio Loreti (Doctorant en littératures comparées, I.R.I.E.C. Montpellier 3)

Les Italiens dans lespace culturel de la Tunisie coloniale

14h30 Guy Dugas (Directeur IRIEC Montpellier 3)

Elisa Chimenti, un surgeon judéo-italo-tunisien

15h00 Yvonne Fracassetti Brondino (Chercheur SECUM-EDM, Fossano)

Cesare Luccio entre colonisés et colonisateurs

15h30 Flaviano Pisanelli (Maître de conférences, Montpellier 3)

« La haine redevient ma seule volupté » : utopie et dissidence dans la poésie de Mario Scalesi (1892-1922)

16h00 Débat et conclusion des travaux

Adrien Salmieri et la culture italienne en Tunisie

Les Italiens de Tunisie

La figure dAdrien Salmieri

Issu dune famille de bourgeois italiens de Tunis, Adrien Salmieri, né en 1929, est lauteur de plusieurs articles sur lhistoire et la culture de la communauté italienne de Tunisie et de nombreux ouvrages de fiction, pour la plupart en langue française.

Cest surtout dans son roman Chronique des morts (1974), à l’aide dune analyse du passé réel et au fil de ses longues recherches à travers les abîmes d’une mémoire collective, que Salmieri reconstruit le passé intérieur des Italiens de Tunisie. Lauteur communique à son lecteur les « pensées secrètes » de ses morts. Salmieri veut offrir aux siens, qui sont devenus des fantômes incompris et errants dans les pages jamais écrites de lHistoire, un monument littéraire qui réhabilite leur mémoire.

Cest autour de cette mémoire, individuelle et collective, quest construite cette rencontre qui se déroulera sur trois demi-journées. La première sera consacrée à la figure dAdrien Salmieri.

La deuxième journée sera plus généralement consacrée aux manifestations de la présence italienne en Tunisie, aux écrivains italo-tunisiens (Cesare Luccio, Mario Scalesi, entre autres) et à la presse italienne de Tunisie.

En marge du colloque, la bibliothèque universitaire de Lettres accueille une exposition intitulée Les Italiens de Tunisie : reflets de mémoire.

Comité dorganisation : Guy Dugas, Isabelle Felici, Alessio Loreti

L’Université Paul Valéry Montpellier III nous invite au Colloque International « Adrien Salmieri et la culture italienne en Tunisie »

Vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre 2010

Cest avec une vision douverture quil faut revisiter l’expérience des Italiens de Tunisie, qui ont vécu au carrefour des peuples de la Méditerranée.

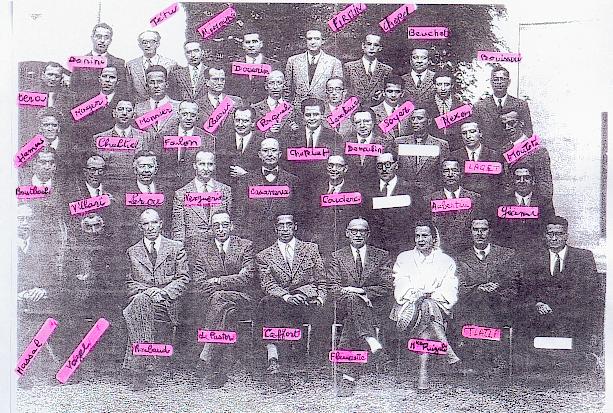

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite »

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite » « Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

« Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

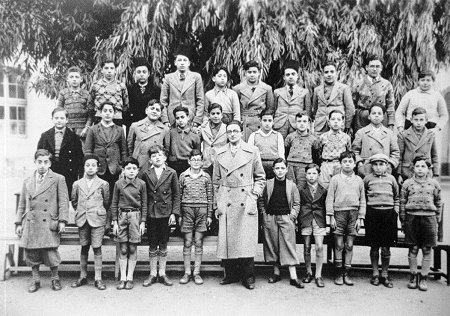

Georges-Gad entre Lina et Michel dans son kibboutz (il vit depuis 63 ans à REGAVIM) et la photo de sa classe de seconde en 1940.

Georges-Gad entre Lina et Michel dans son kibboutz (il vit depuis 63 ans à REGAVIM) et la photo de sa classe de seconde en 1940. la baie d’HAIFA. Au premier plan, le temple BAHAI et ses magnifiques jardins.

la baie d’HAIFA. Au premier plan, le temple BAHAI et ses magnifiques jardins. traversée mouvementée du lac de TIBERIADE

traversée mouvementée du lac de TIBERIADE pour arriver au Capharnaüm, sur la rive Est du lac de TIBERIADE, photo des vestiges de la synagogue dans laquelle est venu prêcher Jésus-Christ

pour arriver au Capharnaüm, sur la rive Est du lac de TIBERIADE, photo des vestiges de la synagogue dans laquelle est venu prêcher Jésus-Christ Alex, notre guide, un personnage à la John Wayne.

Alex, notre guide, un personnage à la John Wayne. c’est toujours la fête ! là autour du piano de l’hôtel DAN à TEL AVIV

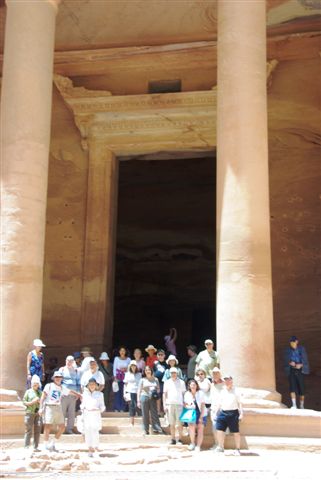

c’est toujours la fête ! là autour du piano de l’hôtel DAN à TEL AVIV le passage de la frontière isralo-jordanienne

le passage de la frontière isralo-jordanienne PETRA la magnifique et son trésor

PETRA la magnifique et son trésor

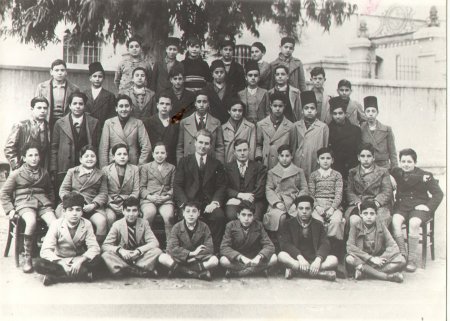

Photo envoyée par Jean-Pierre Mazet : Il s’agit de photos retrouvéees dans un album de famille de mon beau-père: Robert Sorba (rang 3,3ème gauche)

Photo envoyée par Jean-Pierre Mazet : Il s’agit de photos retrouvéees dans un album de famille de mon beau-père: Robert Sorba (rang 3,3ème gauche) Photo de Elayouni

Photo de Elayouni

1935.1936 en 3ème

1935.1936 en 3ème