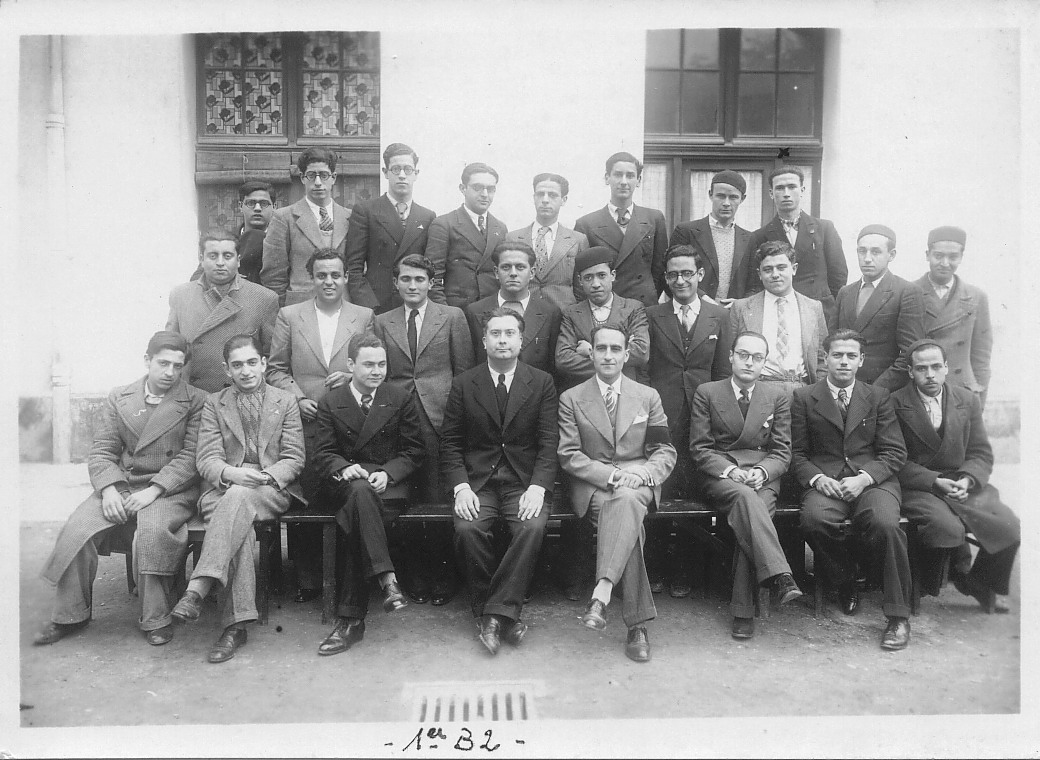

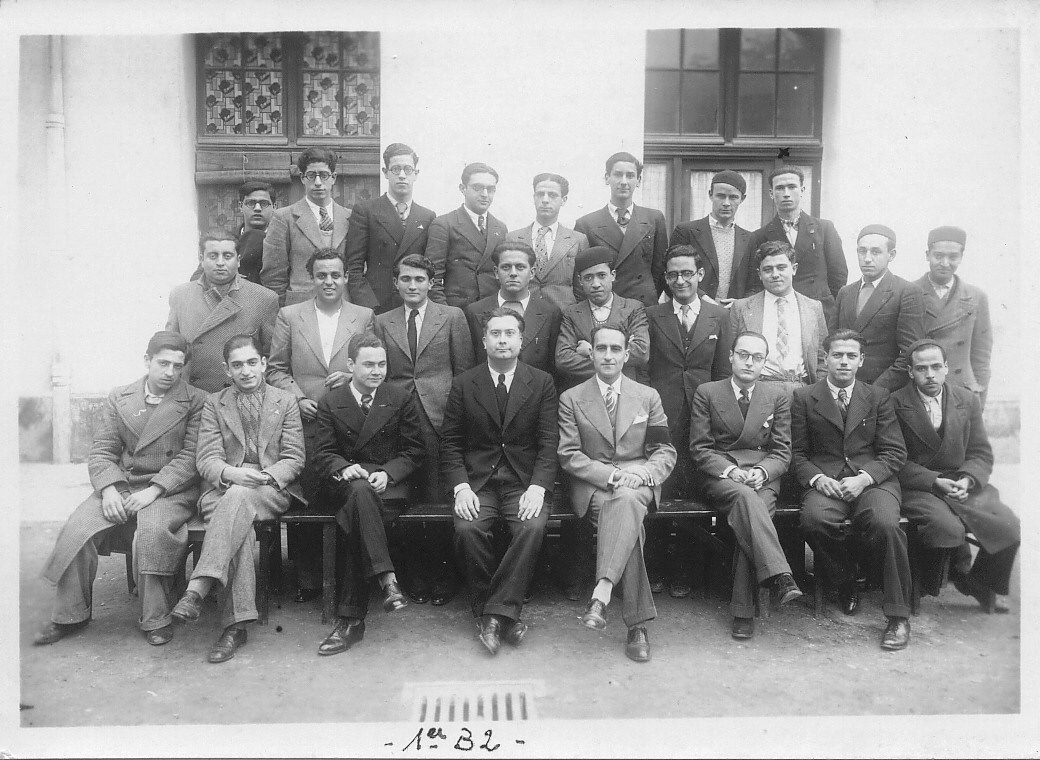

En classe de 1ère, en 1934.

En classe de 1ère, en 1934.

Homme Politique, membre de plusieurs gouvernements, ancien Président de l’Institut du Monde Arabe

Photo envoyée par Khalil ZOUITEN

Archives par mot-clé : 1934

1933.1934, classe de 1ère

En Partant du Bas de Gauche à droite:

1er rang :1er – Ahmed ZOUITEN (1915-2008) Pharmacien, Ancien président du conseil de l’ordre des pharmaciens, 2ème : KHATECH

3ème rang : 3ème Hassen BELKHOJA ( 1916-1981 ) : Homme Politique , ancien ministre de Bourguiba , Ancien président de l’EST …

3ème rang : 6ème Hédi SAHAB ETTABAÂ : Ancien président de la société des courses de Tunis

Dernier rang : 5ème Edgard PISANI ( 1918 – ) Dr en Lettres , Homme Politique Français Membre de plusieurs gouvernements , Ancien Président de l’ institut du monde Arabe

Photo et liste envoyées par Khalil ZOUITENPhoto et liste envoyées par Khalil ZOUITEN. Dans cette classe de 1ère se côtoyaient les futurs ministres tunisien et français : Hassen BELKHODJA et Edgard PISANI.

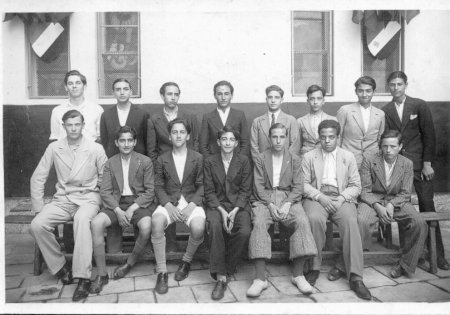

1933.1934 en classe primaire

et nous livre le témoignage suivant : je vous envoie une photo de classe de1934 . Mon père est au 3 ème rang , 2ème en partant de la gauche….

Mon père s’appelle Maurice SCEMAMA. Né en 1923 à Tunis, il habitait avenue de Paris et son père avait une pharmacie. Sa mère s’appellait berthe Fitoussi.

Parmi ses cousins dont j’ai entendu parler il y avait le futur ponte de l’hématologie , le Pr Samama et yves Cohen, le futur doyen de la faculté de pharmacie de paris XI

Mon père a fait toutes ses études au lycée Carnot, y compris math sup et spé, fut reçu à l’écrit de polytechnique avant d’être séquestré au camp de Bizerte par les allemands. Il s’est évadé et a rejoint parmi les premiers les troupes du général De gaulle où il a combattu en afrique du nord à 20 ans et a été décoré .Son père étant décédé en 1945 il monta à paris pour faire ses études de pharmacie. Il obteint son diplome de docteur en pharmacie et docteur es science en physique , arriva major de l’internat de paris. Il fit carrière dans l’industrie pharmaceutique et notamment chez Upsa où il mit au point la formule de l’aspirine effervescente telle qu’on la connait encore aujourd’hui…puis il dirigea son propre laboratoire d’analyses médicales à Montparnasse pendant ses dix dernières années d’activité .

Il est décédé le 29 septembre 2003 …

C’était un homme brillant, excellent pilote d’avion, père exigeant, grand-père admirable, mais à jamais meurtri par ses mois de captivité et par le port de l’étoile jaune si bien qu’il n’a pas voulu élever ses enfants dans la tradition juive .C’est un homme qui a toujours souhaité ne pas se mettre en valeur là où d’autres auraient fait étalage…C’est à son humilité auquel je rend hommage en vous envoyant cette photo de ce qui furent ses années de bonheur sans nuage….

cordialement

son fils

Philippe Scemama

Philippe nous envoie une photo de classe de son père Maurice Scemama

La vie Culturelle à Tunis, de Daniel PASSALACQUA

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

Bab el B’har, ou Porte de la Mer, aujourd’hui dénommée également Porte de France, en était la limite à l’est, et s’ouvrait presque directement sur le Bahira ou Lac de Tunis; elle permettait l’accès de la ville aux marchandises et aux voyageurs qui, débarqués à La Goulette, traversaient le lac sur des barcasses qui accostaient au mole qui se trouvait sur le site de l’Ambassade de France actuelle, devant le cimetière chrétien de Saint Antoine hors des murs (créé au 17ème siècle sur un terrain offert par le Bey mouradite Hamouda Bacha, et déplacé en 1892 au Cimetière de Bab El Khadra, pour permettre de construire la Cathédrale actuelle).

Les communautés européennes chrétiennes ou juives livournaises s’étaient établies dans la zone franche qui s’étendait le long des murs, des deux cotés de la Porte de la Mer, dans les rues Sidi Bou Mendil, de la Commission, des Glacières, en pénétrant dans la Médina sur quelques centaines de mètres dans les rues Zarkoun, de la Kasbah, Jemaa ez-Zitouna (où se trouvait depuis le 17ème siècle l’Eglise de Sainte Croix), jusqu’aux rues transversales El Karamed, Sidi el Mourjani, des Teinturiers à son embouchure vers Bab Jedid, et dans le quartier de Sidi el Benna (où se trouvait l’Eglise Sainte Lucie), plus particulièrement pour ce qui concerne ceux qui appartenaient à la classe ouvrière, petits artisans ou boutiquiers.

Au début du 19ème siècle, une collectivité italienne d’entité non négligeable résidait dans la zone franche, collectivité rapidement renforcée par l’arrivée de dizaines de familles de juifs livournais qui commencèrent à affluer à partir de 1815, en apportant avec eux, et de manière déterminante, les usages et les coutumes des sociétés européennes les plus évoluées, ainsi qu’un bagage culturel précieux. J’ai lu qu’il existait des salons littéraires, des salons où l’on faisait de la musique, qui rendaient agréables les soirées des familles bourgeoises, mais aussi d’initiatives pour distraire les personnes plus modestes. Aux initiatives privées succéda bien vite, en 1826, la première structure destinée à accueillir le public, quand ouvrit ses portes le Théâtre Tapia à la Rue Zarkoun, créé par la famille de même nom.

Ce n’était guère plus qu’une grande pièce, d’une capacité de 300 personnes environ, qui accueillait des spectacles lyriques avec des chanteurs venus d’Italie pour la circonstance, qui s’installaient à Tunis pour la « saison », mais aussi de concerts de diverse nature. Il était probable qu’on y donnait des pièces de théâtre également. Pour l’opéra et les concerts, les churs et l’orchestre étaient stables et composés donc de membres de la communauté italienne Les effectifs de l’orchestre étaient réduits à la plus simple expression, (j’ai lu qu’il pouvait s’agir de 15 à 18 musiciens), qui suffisaient de toute manière à rendre heureux les spectateurs qui accouraient de manière assidue et qui, avec leur compétence, confirmaient les qualités vocales ou musicales de nombreux débutants ou en compromettaient de manière définitive la future carrière.

Bien que l’information ne provienne pas d’une source indiscutable, il paraîtrait que Enrico Caruso, alors tout à fait au début de sa carrière, est venu interpréter le rôle de Turiddu dans la « Cavalleria Rusticana » de Mascagni, et que cet événement ait été jalousement gardé dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège d’assister à ces représentations.

Pour les besoins de la chronique, je voudrais citer ce que me racontait ma grand-mère maternelle, née en 1879 à Tunis dans le Palais Gnecco à la Rue de la Commission, à savoir l’élégance du public qui accourait au Théâtre Tapia. Elle me racontait avec moult détails comment elle s’y rendait en famille, accompagnée par des domestiques qui ouvraient le chemin en l’éclairant de leurs lanternes: sa mère et ses surs (comme toutes les autres dames et demoiselles) chaussaient de hauts sabots dits « trampoli », pour ne pas souiller les escarpins de satin qu’elles portaient à la main, dans un petit sac, en marchant avec difficulté sur les pavés souvent irréguliers des rues et ruelles qui menaient au Théâtre.

Ce théâtre vécut jusqu’aux dernières années du 19ème siècle, c’est à dire jusqu’à ce qu’apparurent des structures plus adaptées au but à atteindre, aussi bien à l’intérieur de l’enceinte de la Médina, qu’à l’extérieur, dans la ville qui naissait sur des terrains bonifiés, récupérés sur le Lac Bahira.

**A partir de 1826 jusqu’aux premières années qui ont suivi l’instauration du protectorat français, la vie culturelle avait une spécificité plus particulièrement italienne et, en témoignage de sa vitalité, il faut citer les

divers théâtres qui existaient à l’intérieur de la Médina (même s’ils étaient moins importants que le Théâtre Tapia), comme le « Théâtre Italien » de la Rue Zahmoul (disparu en 1919/1920), destiné à la prose, ou celui de la Rue Sidi El Benna, dans la quartier de Bab Jedid (disparu en 1940/1941), installé dans un quartier à forte densité sicilienne, destiné surtout à la prose en dialecte ou à l’ « Opera dei Pupi » (ou Théâtre des Marionnettes siciliennes), dont je garde un souvenir de tout jeune enfant. D’autres lieux existaient mais les identifier et en documenter l’activité avec certitude nécessiterait une recherche approfondie, qui ne rentre pas dans mes possibilités présentes. Je citerai quand même le « Grand Théâtre » de la Rue Al Jazira, créé en 1876 dans les locaux offerts par le Bey à la collectivité italienne, destiné à la musique symphonique, disparu avant 1899, et le « Nouveau Théâtre » ou Théâtre Cohen, crée en 1875, consacré lui aussi à la musique classique.

J’ai parlé ci-dessus de vie culturelle plus particulièrement italienne parce que l’écrasante majorité des européens qui vivaient alors à Tunis étaient d’origine italienne. Après 1881 Tunis est devenue de plus en plus cosmopolite et, si l’identité culturelle italienne continua à exister, elle ne devint qu’une importante composante de la vie de la ville.

Cette importance est témoignée par d’innombrables éléments, que je pourrais citer d’une manière plutôt sommaire, mais dont la connaissance devrait être approfondie.

Après 1881 la ville commençait à s’étendre en dehors des murs, et plus particulièrement vers l’est, sur des terrains marécageux, au fur et à mesure de leur assèchement, et c’est ainsi qu’apparurent les rues Hamilcar, Charles de Gaulle (naguère d’Italie), Gamal Abdelnasser (naguère Es-Sadikia), de Hollande, de Grèce, de Carthage, vers le sud, de Rome, d’Alger, Bach Hamba (naguère Saint Charles), de Paris, vers le nord, mais surtout l’Avenue de France et l’Avenue Habib Bourguiba (d’abord baptisée « de la Marine », puis « Jules Ferry »). Ces rues et avenues portent toujours les traces précieuses de l’uvre d’architectes, souvent italiens, et d’entreprises et ouvriers italiens.

Pendant cette période, la population connaissait un développement rapide et important, dont je donnerai quelques indications chiffrées en marge; cet accroissement, qui voyait la communauté italienne atteindre environ 50.000 habitants en 1899, était à l’origine d’une grande effervescence dans tous les domaines et d’un développement exceptionnel de l’activité culturelle.

En 1882 était crée le théâtre de plein air italien appelé « Arena Politeama » à la Rue de Belgique, qui a toujours été très fréquenté à chaque saison, pendant toute la durée de son existence. Presque en même temps était crée à la Rue M’hamed Ali (naguère de Constantine, parallèle de l’Avenue de France, qui reliait la Rue des Maltais à la Rue de Rome) le Théâtre Cohen-Tanuji, à l’initiative d’une famille de juifs tunisiens fortement italianisés, très raffinés et cultivés, où furent donnés pendant de longues décades des spectacles en prose et musicaux de nette influence italienne, et qui fut fréquenté avec assiduité par notre collectivité.

En 1885 ouvrit ses portes le « Teatro Paradiso » (ou Théâtre Paradis) au 3, Avenue de France, dédié à l’art lyrique, à la musique symphonique et aux concerts, et également à la prose. Il est possible aujourd’hui encore d’admirer sa façade élégante, bien qu’elle soit en partie masquée par les arbres, alors que son foyer et les escaliers frappaient jusqu’aux années 1952/53 par leur beauté et la richesse des marbres et des fers forgés artistiques. Malencontreusement, la banque qui était devenue propriétaire de l’immeuble, fit alors recouvrir ces splendeurs par des structures en béton, froides et anonymes, pour une très discutable modernisation.

Trois grands évènements suivirent, de 1902 à 1906, avec l’inauguration d’abord du Théâtre Municipal, qui existe toujours dans sa forme définitive de 1912, puis en 1903 du Théâtre Rossini, tous deux situés Avenue Jules Ferry, enfin en 1906 du Théâtre du Palmarium à l’Avenue de Carthage.

Le Théâtre Municipal, projeté par l’architecte français Resplandy et construit par une entreprise italienne, a été remodelé et agrandi en 1904 et en 1912 et a tout de suite constitué la réalisation dont la Commune de Tunis s’enorgueillissait. Sa naissance et sa vie depuis 1902 jusqu’à nos jours ont été racontés par Fatma Ben Becheur dans un livre splendide édité en 1999. Il a été jumelé pendant de longues années avec l’Opéra de Paris, et a ainsi bénéficié du concours des meilleurs chanteurs du moment, qui venaient à Tunis pour un cycle de représentations ou pour toute une saison, en trouvant sur place des chefs d’orchestre, des orchestres et des masses chorales stables et de qualité.

Si je me fie aux souvenirs acquis grâce à ce que me racontaient ma grand-mère maternelle ou mes parents (tous trois épris de musique en général et d’opéra en particulier), le Rossini était un théâtre splendide et tout

à fait fonctionnel, même si la gestion privée des propriétaires et impresarios, Trionfo et Palomba, ne

permettait pas toujours de concurrencer le niveau des réalisations du Théâtre Municipal, qui bénéficiait de contributions communales. Le chef d’orchestre et les chanteurs venus d’Italie pour toute une saison, étaient généralement de bon niveau, alors que l’orchestre et les choristes étaient recrutés sur place. On m’a parlé de représentations mémorables et exaltantes. Vers la fin des années 20, Trionfo et Palomba durent cesser leur activité à cause de son poids économique trop important, et ainsi disparut un théâtre dont la collectivité était fière. Le grand magasin de meubles Boyoud s’installa alors dans ses murs jusqu’en 1959/1960, pour céder la place au cinéma Le Palace.

On peut sourire en apprenant qu’au Théâtre Rossini tout le répertoire français était chanté en italien, alors qu’au Théâtre Municipal tout le répertoire italien était chanté en français, et il en a été ainsi jusqu’en 1952/53.

Le Théâtre du Palmarium constituait la structure centrale dans le carré composé du Théâtre Municipal, du Grand Café du Casino et du grand hôtel international Tunisia Palace, dont les bâtiments communiquaient tous entre eux. Il appartenait lui aussi à la Municipalité de Tunis et était destiné principalement à la revue, au cabaret, à l’opérette, au cinéma, mais il avait également en annexe un casino, au cours du premier quart du 20ème siècle. Il a été détruit par les bombardements de février 1943, il a été reconstruit en 1947 pour être consacré presque exclusivement au cinéma. Il a été démoli dans les années 90, ainsi que le Tunisia Palace, pour construire le complexe commercial actuel.

La contribution que la communauté italienne a donnée au bon fonctionnement de ces trois établissements est tout à fait remarquable, car l’effectif des trois orchestres (plus de 150 musiciens) était composé de manière très majoritaire de musiciens professionnels italiens; de nationalité italienne étaient également presque tous les choristes, les machinistes, les électriciens!!..

On ne peut pas négliger le rôle fondamental joué par des artistes italiens pour la formation technique et l’affirmation artistique d’une foule de jeunes. Parmi des dizaines de noms, je citerai pour les premières trente années du 20ème siècle Monsieur Strino, violoniste talentueux, qui enseigna le violon et le chant, Monsieur Pullicino, Monsieur Salvatore Venezia, trompettiste virtuose et enseignant inflexible, qui forma entre autres pratiquement tous les membres de sa famille, de son fils Giuseppe (appelé affectueusement Jou-Jou, pour évoquer le fait qu’il avait à toute heure de la journée son violon sous le menton, et qu’il arpentait son appartement en faisant des gammes), aux neveux Jean Sant, violoniste élégant d’une grande musicalité généreuse et frémissante, et Guglielmo Gurrisi, flûtiste expressif et subtil (à lui également on avait affublé un surnom amusant, Frin-Fri, car tout comme son cousin Giuseppe, il avait à tout moment sa flûte aux lèvres). Je ne voudrais pas oublier parmi les très nombreux autres élèves de Salvatore Venezia un violoniste très raffiné et un peu précieux, Armand « Sarino » De Carlo, dont le père, un des plus grands tailleurs de Tunis avec mon grand-père maternel Domenico Cellura (son vis-à-vis au 4, Rue d’Alger), avait en vain essayé de contrecarrer sa vocation pour en faire un bon tailleur, et mon propre oncle Angelo Cellura.

Giuseppe Venezia a été pendant de longues années premier violon dans l’orchestre de Santa Cecilia à Rome, puis est revenu à Tunis dans les années 70, en devenant kappelmeister de l’orchestre de la Ville de Tunis. Sant, Gurrisi, De Carlo (e Boccanera, facétieux bassoniste, et bien d’autres) ont constitué l’ossature du grand orchestre symphonique de Tunis, reconstitué par Luis Gava en 1946, puis, après sa dissolution en 1957/58, de l’orchestre du Centre Culturel International, voulu par Cecil Hourani, créé par Anis Fulheian, qui a cessé son activité en 1969.

Après la disparition du Théâtre Rossini, de toute manière, la vie culturelle italienne dans le domaine musical se confond et se fond avec celle de tous les autres strates de la population cosmopolite de Tunis, avec sans doute une empreinte plus particulièrement française. La période allant de 1947, c’est à dire de la date de pleine reprise de l’activité musicale, opéristique, concertiste et chambriste, à nos jours pourrait probablement et utilement faire l’objet d’une publication ultérieure.

On ne peut pas taire, pendant ce long laps de temps, la dense activité de la « Dante Alighieri », créée en 1893, qui, en plus de l’uvre infatigable accomplie pour maintenir l’italianité de la communauté qui résidait en Tunisie, pour lui consentir notamment de développer la connaissance de la littérature italienne, a eu un rôle considérable pour la diffusion et l’approfondissement de la culture musicale, en organisant des concerts aussi bien dans son siège primitif de la Rue Zarkoun, puis dans le nouveau et prestigieux siège bâti dans les années 1933/34 à la Rue Thiers (aujourd’hui Rue Ibn Khaldoun – ce siège fut mis sous séquestre en 1943 par les Autorités du Protectorat et attribué à l’Alliance Française, pour devenir après 1956 la Maison de la Culture Ibn Khaldoun). Le Conservatoire de Musique que la Dante Alighieri créa fut d’abord dirigé de manière remarquable par Madame Coen, venue expressément de Rome dans ce but, alors que son dernier directeur a été le Maestro Tito Aprea, qui fit une carrière prestigieuse après sont retour en Italie en 1943.

Ce Conservatoire a été fréquenté par de nombreux élèves non seulement italiens mais également appartenant aux Collectivités française et juive tunisienne, ce qui a permis à des enseignants souvent talentueux de former de très nombreux musiciens, dont plusieurs devinrent des professionnels très appréciés.

Il est évident qu’au cours des deux siècles écoulés la collectivité italienne a donné vie à une intense activité dans le domaine de la prose, avec la présence à certains moments de nombreuses compagnies d’acteurs amateurs enthousiastes, mais également grâce aux troupes venues d’Italie. Après 1939 ce fut le silence; vers 1950/51 reprit l’activité des compagnies d’amateurs, puis dans les années 1953/54 il y eut une timide reprise des tournées, mais elle ne fut pas durable. Je ne suis toutefois pas la personne la plus qualifiée pour parler de prose, et je serai heureux si d’autres que moi se proposaient d’explorer ce domaine très important dans la vie de notre collectivité. En ce qui concerne l’école, c’est là un domaine très vaste, qui est traité séparément par des spécialistes.

Les indications fournies ci-dessus sont certainement pleines de lacunes et insuffisamment précises. C’est pourquoi je les ai qualifiées de sommaires; elles ont surtout pour but de constituer les prémices à un travail collectif beaucoup plus approfondi.

Pour compléter le panorama des possibilités culturelles offertes à Tunis naguère, je crois nécessaire de citer quelques autres théâtres qui eurent une vie plus ou moins heureuse et durable :

– le Théâtre Français situé 68, Avenue Jules Ferry, crée en 1882, destiné à la prose

– le Petit Théâtre de Douchet Avenue Jules Ferry, qui vécut de 1898 à 1902, destiné à la prose

française

– le Théâtre Tunisien, situé 39, Avenue Jules Ferry, créé en 1901, destiné à la prose

– le Café Théâtre Egyptien, situé 38, Avenue Jules Ferry, créé en 1900, destiné à la prose en

langue arabe

– leCafé Théâtre de la Monnaie, créé en 1890, disparu en 1914

– le Teatro Italiano de la Rue de Turquie, dit « Circolo artistico », contigu au journal LUnione,

créé avant 1900, disparu en 1943, destiné à la prose et aux varietés

– le Théâtre de plein air » de lAvenue Jules Ferry, sur le site actuel du Ministère de l’Intérieur,

destiné à des spectacles de varieté mais aussi à des match de catch

– le Théâtre de plein air » du Passage, créé en 1908, disparu aux environs de 1930

– le Théâtre de lAvenue Lucien Saint (aujourd’hui du Ghana), disparu dans les années 20

– le Théâtre Mondial, situé Rue Thiers (aujourd’hui Ibn Khaldoun), créé en 1910, destiné à la

prose et aux varietée, transformé en 1934/35 en cinéma , toujours existant

– le Théâtre du Casino de Hammam-Lif, créé en 1898, destiné à la prose et varietés, disparu

dans les années 40

– le Théâtre de Khereddine, créé en 1899, destiné à des spectacles lyriques (avec un orchestre de 6/7

musiciens !!!…) ou de varieté, très frequenté du mois de juin au mois de septembre par une clientèle

très élégante qui dînait au champagne après le spectacle dans le très renommé restaurant, disparu

dans les années 1914/15. En 1905, le dîner très raffiné, digne des meilleurs restaurants parisiens (sic)

coutait 5 francs !!..

Additif – Données démographiques sommaires, communiquées pour donner quelques bases utiles à la reflexion :

– Au début du 19ème siècle,environ 1.500 italiens residaient de manière permanente à Tunis, à linterieur

de la Médina, alors que les français étaient une centaine (même si parfois c’était des sujets de Royaumes

ou Granduchés italiens, au service des Chambres de Commerce ou des Comptoirs français,

devenus citoyens français après 1789: c’était le cas des gênois Gandolfo, envoyés à Tunis vers 1650

comme représentants de la Répu blique de Gênes devenus citoyens français, en transformant leur nom en

Galdolphe, lorsque Napoleon Bonaparte reunit Gênes et le Piemont à la France; un dernier membre de

cette famille vit toujours à Tunis). Au cours du 19ème siècle, leur nombre est allé croissant régulièrement,

pour connaître une très forte augmentation avec l’émigration provenant du sud à partir de 1870.

– En 1880, la ville de Tunis semble avoir compté entre 40 et 50 mille habitants, parmi lesquels les italiens

étaient au moins 4 mille et les français quelques centaines. Après 1881avec lexpansion de la ville hors

des murs, la population a connu une augmentation rapide et importante.

– Le recensement de 1906 donne les chiffres suivants, spectaculaires:

– population globale du pays = 1.900.000 habitants, dont 1.703.142 tunisiens musulmans, 64.170 juifs

tunisiens, 81.156 italiens, 36.610 français, 10.330 maltais, ainsi que des grecs, des espagnols, etc. etc.

– population de Tunis et alentours = 400.024 habitants, dont 52.076 italiens, 18.626 français , 5.000

maltais.

Qui pourrait imaginer aujourd’hui, à l’aube du 21ème siècle, l’intensité de la vie culturelle que connaissait la communauté européenne de Tunis, surtout italienne, il y a 110 – 120 ans, alors que la ville était presque entièrement enserrée à l’intérieur de ses murailles.

extrait du volume « Memoria della Collettività Italiana »

1934-1935

1933-1934 Classe 1ère B2

1931-1934 (photos prises entre 1931 et 1934)

Assis : à gauche Cristiani, à droite Bader

> 1er rang et de G à D : Tahar avec le fez, Goltaire – Crouzet – Relinger –

> l’économe – Perrachon – Lecomte – Mme Hron – Auclerc – Figre – Halabor –

> Mercier – Antonetti – Clapier – Bussutil.

> »3ème rg » : Chaltiel partiellement caché par le fez, Nicolas à l’extrême

> droite.

> Dernier rang : Haffner – Barbarin – Sivun – Jephar – Lacaux – They –

> Xamber… – Zermatti – Fleurette – Vieu ou Vicu – Latil – Michel Duchereau,

> mon père –

Une photo de groupe de la même époque regroupant essentiellement les

> pions. ( derrière l’arbre on aperçoit la grille d’entrée ).

> 1er rg : 2 Mercier – 5 Figre – 6 Lecomte

> 2ème rg : 3 Zermatti – 4 Duchereau – 6 Perrachon

Photos et listes envoyées par Jean-Claude DUCHEREAU : « Une précision : Si sur la photo 2 c’est l’administration dont les pions qui figurent, sur la photo 1 il y a des pions, des responsables ET des étudiants au-delà du bac.

Mais surtout les 2 photos datent de la période Mai 1931 – Septembre 1934 où mon père était pion ».

1933.1934, classe de 1èreB2

professeurs :Mr DURANDEAUD et Mr BERTHIER .(au dos de la photo il y a le nom des élèves ) ?Photo de R.Sorba (rang 3 ,1er droite), envoyée par son gendre Jean-Pierre Mazet

1934.1935, bac scientifique

Photo envoyée par Jean-Pierre Mazet : Il s’agit de photos retrouvéees dans un album de famille de mon beau-père: Robert Sorba (rang 3,3ème gauche)

Photo envoyée par Jean-Pierre Mazet : Il s’agit de photos retrouvéees dans un album de famille de mon beau-père: Robert Sorba (rang 3,3ème gauche)

1934.1935, classe de

Photo de Elayouni

Photo de Elayouni

Paul SEBAG

(en 1956, professeur de français au lycée Carnot)

(en 1956, professeur de français au lycée Carnot)

In Memoriam

Paul SEBAG

26 septembre 1919 – 5 septembre 2004

Décédé à lâge de 85 ans à Paris où il a passé une seconde moitié de vie très féconde sur le plan de la production scientifique (1), Paul Sebag laisse une uvre riche et variée : une vingtaine de livres et une trentaine darticles académiques.

Cest dans la revue Ibla quil publie, en 2004, son dernier article consacré aux origines de lOrient romanesque, de même quil a abordé auparavant, au sein du même périodique, dautres sujets relatifs à lhistoire de la Régence de Tunis (voir infra, la liste détaillée de ses publications).

Originaire de Tunis où il est né deux ans après la fin de la première guerre mondiale, P. Sebag qui a commencé sa carrière professionnelle en tant que professeur de philosophie au Lycée Carnot publie, en 1951, son essai de monographie de la Tunisie (2). Ce livre est vite devenu une référence en raison de sa précision analytique et de son approche globale, embrassant aussi bien les conditions naturelles que les grands évènements historiques, lassise économique, lenseignement, la culture ainsi que la structure politique.

Ce qui frappe le plus dans cet ouvrage de synthèse, cest labondance de la documentation, la rigueur de largumentation matérialiste ainsi que la distanciation qui nexclut point lengagement – exprimé dans le dernier paragraphe du livre – pour la lutte de libération du peuple tunisien.

Cette position nest point étrange au jeune Sebag qui adhère, malgré ses origines bourgeoises (3), au parti communiste tunisien (PCT), dès 1936. Lors de loccupation allemande de la Tunisie, il est arrêté, torturé et condamné (4) aux travaux forcés à perpétuité avant dêtre libéré. Il consigne alors ses souvenirs mais ne les publie, documents à lappui, que soixante ans plus tard, dans un opuscule consacré à cette tranche militante de sa vie de jeunesse.

Lintérêt dun tel écrit consiste évidemment dans le témoignage de lacteur et dans la critique des historiens du parti communiste tunisien qui ne pouvaient cerner cette période, vu le manque darchives, de journaux et dentretiens avec les témoins de lépoque. Même sil sagit dun récit à la première personne, lauteur réussit le pari de rapporter les faits dune manière objective. Ce nest donc pas un ouvrage de partisan mais plutôt, selon les dires de lauteur, un « devoir de mémoire » entrepris avec le recul du temps.

Ayant cessé dêtre membre du PCT et ayant pris ses distances avec le mouvement communiste international sans toutefois se renier (« ne pas rougir davoir alors partagé cette illusion » écrit-il), il consacre sa vie ultérieure à la recherche et au savoir et simpose, dans le champ académique, par son esprit de méthode et par sa vaste érudition.

Ses premiers pas de chercheur, il les accomplit en tant que chargé de recherches à lInstitut des Hautes Etudes, dans le Centre dEtudes de Sciences Humaines dirigé par G. Granai ; puis à lUniversité de Tunis, au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Cest dans cette « Faculté du 9 avril » quil enseigne pendant de longues années et forme des « générations » de sociologues tunisiens. Il y fonde et dirige, en tant que rédacteur en chef, Les Cahiers de Tunisie, où il contribue par de nombreux articles et notes de lectures.

En 1977, il quitte « à contre-cur », semble t-il, la Tunisie pour aller enseigner, en tant que maître-assistant, à luniversité de Lille. Son pays natal restera toutefois son objet détude, le ferment de sa production intellectuelle à venir et, depuis sa jeunesse militante, son port dattache affectif (5).

Par la suite, le long de sa « retraite » qui commence autour de 1990 et où il est nommé « maître assistant honoraire » – cest sous ce titre quil publie son article dans louvrage portant sur les itinéraires de France en Tunisie, édité par la Bibliothèque municipale de Marseille -, il se consacre entièrement à létablissement de textes et à la publication de livres, pour la quasi-totalité, édités chez LHarmattan, dans la collection « Histoire et Perspectives Méditerranéennes » dirigée par J-P. Chagnollaud.

Unité et diversité de loeuvre

La question qui mérite réflexion aujourdhui, après le décès de Paul Sebag, ce pionnier de la sociologie tunisienne (6) qui a beaucoup enrichi le champ des études historiques, est la suivante : comment lire luvre du « maître » et découvrir la problématique qui la fondée durant toute une vie dhomme dédiée à la recherche ?

Il me semble personnellement que luvre de Paul Sebag est traversée par trois moments de connaissance correspondant à trois champs de recherche qui sont tour à tour : lurbain, les relations de voyage et lhistoire des juifs tunisiens. Ces trois moments sont à la fois successifs et simultanés dans litinéraire du sociologue et historien de la Tunisie.

Quant à la problématique, sous-jacente et jamais exprimée par lauteur en raison de sa modestie et de sa méfiance envers toute théorisation, elle réside dans le souci détudier, par le menu détail ethnographique et par le biais dun regard sociologique et historique, comment un « indigène » – quil soit musulman ou israélite comme lui – rencontre et vit le choc de la modernité induit par la colonisation au XIXe siècle et annoncé par les Temps nouveaux à partir du XVIe siècle.

Cest donc lidée du choc entre « le pot de fer » et « le pot de terre » qui structure les principaux écrits de Paul Sebag. Plus concrètement, le maître-sociologue était habité, dans le sens plein du terme, par le phénomène socio-historique de la sortie du juif du quartier de la Hara et de la sortie du musulman de la Houma avec toutes les conséquences de cette transplantation spatiale et sociale qui se traduit par des mutations dans les murs, les comportements individuels et collectifs, les apparences et les médiations symboliques (vêtements, langues, dialectes et autres manières dêtre et de faire).

Rien ne traduit mieux cette problématique inscrite dans le vécu des acteurs de lépoque que la préface quil rédige pour le livre illustré de lartiste-peintre Zoubeir Turki, dans laquelle Sebag inaugure le propos en notant que :

« Tunis change. On abat ses murs denceinte, hérités de siècles lointains, on rase ses quartiers de masures insalubres, on transforme en jardins publics ses vieux cimetières, peuplés de morts quon ne pleurait plus. Mais la fièvre moderniste, qui bouleverse le corps de la cité, en affecte lâme, aussi profondément. Irrévérencieusement, on passe au crible les us et coutumes des ancêtres pour faire le départ entre le respectable et le périmé et, sous les coups de la nouvelle génération, sécroulent chaque jour de larges pans de tradition. Que restera-t-il dans quelques années de cette manière de vivre à laquelle les Tunisois étaient restés jusquici fidèles ? Comment le dire ? On sait seulement quune accumulation de mutations inévitables finira par donner à la vie quotidienne un autre visage. »

Le déchiffrement de cet « autre visage » ou de cet « autre monde » est mené dans une perspective de la « longue durée », pour reprendre une notion chère à F. Braudel, lauteur du célèbre ouvrage portant sur La Méditerranée et le monde méditerranéen à lépoque de Philippe II, auquel Sebag réfère (« Une lecture dOthello », p. 42, note 13), tout en gardant une veine historique classique. La raison est certes liée au fait quil se pensait « sociologue de discipline et historien par goût » (Ibid., p. 33) mais aussi parce quil était, selon la pertinente formule orale du géographe Habib Attia, un véritable « chartiste » animé dun esprit de précision et de connaissance savante.

Luvre de Sebag est basée à la fois sur une documentation fouillée et un sens critique de linvestigation scientifique de lécrit. Le recueil des articles de lhistorien Pierre Grandchamp et létablissement des textes des voyageurs comme ceux de Bartholomeo Ruffino (7) ou de Nicolas Béranger témoignent dun esprit de rigueur souvent associé à une méthode historique basée sur la contre-enquête. En effet, dans ses travaux, Sebag commence presque toujours par citer et critiquer les thèses des auteurs qui lont précédés et qui se sont contentés de reprendre des interprétations antérieures voire des idées reçues et dont les contributions ont été parfois accueillies dans des ouvrages de référence comme les dictionnaires. Tel a été le cas de « Mille et Un jours » attribué à A. R. Lesage alors quil est, comme sest appliqué à le montrer Sebag, luvre de lorientaliste et écrivain Pétis de La Croix. A propos de ce dernier, Sebag rédige, à la fin des années 1970, une note de mise au point pour dissiper la confusion due à une homonymie, entre le dit orientaliste et un autre du nom du Sieur de la Croix.

Pour les mêmes raisons, Sebag sintéressait aux manuscrits et aux ouvrages inconnus quil recherchait chez les bouquinistes et à la bibliothèque nationale de Paris. Cest ainsi quil découvrit la chronique inachevée et posthume de lambassadeur français auprès de la Sublime Porte, G. De Guilleragues, portant sur les beys mouradites, dautant plus quelle ne figurait pas dans les bibliographies historiques de la Tunisie proposées par Charles-André Julien dans son « Histoire de lAfrique du Nord » ou par Jean Pignon dans sa contribution au livre collectif intitulé « Initiation à la Tunisie ». Vu la rareté de louvrage de Garrigues, Sebag sest décidé à le transcrire intégralement de sa plume, en sefforçant didentifier les noms des lieux et des personnes et à dater exactement les événements de cette précieuse chronique ayant à la fois une valeur documentaire et littéraire.

Sebag avait une veine décrivain quexprime à merveille son article succulent sur Othello ainsi que lensemble de ses présentations et notes de commentaire consacrées aux récits des voyageurs. Il avait également une vocation de collectionneur comme en témoignent les cartes, estampes et autres précieuses illustrations de ses livres (Cf. en particulier, Tunis. Histoire dune ville ; Histoire des Juifs de Tunisie ; Tunis au XVIIe siècle…). Cette quête dune documentation visuelle témoigne dun souci de pédagogue qui montre et illustre pour mieux expliquer son propos ainsi que dune empathie avec lobjet et les acteurs de lhistoire des deux côtés de la Méditerranée.

La ville et lurbain

Dans litinéraire de recherche de Sebag, on décèlera un premier moment qui démarre avec une série denquêtes sur la ville et lurbain, initiés au lendemain de lindépendance de la Tunisie (1956). Déjà, à la veille de cette date historique, lintérêt du sociologue soriente vers létude de la condition des salariés de la région de Tunis (1955), sur la base dun sondage empirique par questionnaire destiné à évaluer les ressources, la structure des budgets, les dépenses consacrées à lhabitat, à lalimentation, à lhabillement, à la santé, à la culture et aux loisirs. La synthèse des résultats est illustrée par un éventail de conditions économiques et sociales allant, chez les Tunisiens musulmans, de laisance relative (9,3%) à la détresse (24,6%), en passant par la gêne (16,9%), la précarité (20%) et la misère (29,2%).

Létude de la condition ouvrière est relayée, quelques années plus tard, par lenquête sur les milieux sociaux et les « attitudes à légard de la vie » – terme qui recouvre ce quon désignera, peu de temps après, par le « planning familial » – qui permet justement de sonder les attitudes natalistes et de découvrir que les trois quarts des familles qui ont 3 enfants auraient été réceptives à la contraception. Cest là une découverte de taille dans la mesure où le programme de la planification familiale allait être lancé et connaître une destinée qui transformera, comme on le sait aujourdhui, la pyramide des âges et le modèle de la famille ainsi que le statut de la femme tunisienne.

En relation avec ces premières études sociologiques de type empirique, cest la consommation des ménages, lindustrialisation du Grand Tunis et surtout lextension des faubourgs de Borgel (1958), Sidi Fathallah (1960) et Saïda Manoubia (1960) qui sont lobjet dinvestigations minutieuses. « Saïda » étant lun des plus étendus des nouveaux faubourgs tunisois – le troisième en ordre de grandeur après Jebel Lahmar et Mellassine -, Sebag lui consacre un livre en entier qui résulte dune enquête sociale approfondie doublée dune enquête nutritionnelle et médicale entreprise par les Dr Ben Salem, Dr Claudian et Melle Taïeb.

Lenquête sociale se donne pour finalité la maîtrise des facteurs de la croissance et de la pauvreté urbaines par les pouvoirs publics. Elle permet également danalyser les origines et les structures de la population du faubourg. Aussi, met-elle en valeur limportance de la famille conjugale à laquelle sajoute souvent un membre très proche (père, mère, frère ou sur de lépoux ou de lépouse), sans que la famille indivise disparaisse. De même, elle attire lattention sur le début de la prévalence du mariage exogame (53,4%), en dépit de la persistance du mariage dans la tribu ou dans la famille (26,6%).

Les enquêtes menées par Sebag dans les nouveaux faubourgs mettent en lumière les facteurs et les modalités de la croissance urbaine. À cette époque, la ville de Tunis connaît une augmentation considérable de sa population qui a presque doublé en vingt ans puisquelle est passée de 220 000 en 1936 à 410 000 en 1956. Cette croissance vertigineuse nétait pas due seulement au facteur démographique mais résultait de lafflux vers Tunis de masses rurales chassées des campagnes par la misère. Ces nouveaux venus ont surpeuplé non seulement la Médina et ses anciens faubourgs (Bab Souika et Bab Jédid) mais également les nouveaux quartiers qui se sont constitués autour de la ville. Ces quartiers pauvres formaient la ceinture « rouge » de Tunis et abritaient des logements rudimentaires appelés « gourbis » qui coexistaient avec quelques maisons en dur fort humbles. Cest là, dans les nouveaux faubourgs, que se jouaient effectivement les transformations de la condition ouvrière et de la morphologie urbaine.

Adoptant une méthodologie serrée, combinant plusieurs techniques denquête, le sociologue Sebag – formé sur le terrain – étudie avec une grande précision, les formes de lhabitat, les origines et les structures de la population, les niveaux de vie en relation avec le travail et lemploi, la vie familiale et la différenciation sociale ainsi que lintégration à la vie citadine de ces masses dorigine rurale. Tout est passé au peigne fin et tous les types de documents analytiques (tableaux statistiques, cartes, plans, vues aériennes, archives de la police, questionnaires, interviews, observations) sont savamment utilisés.

Par là, Sebag fonde la sociologie tunisienne de la ville et de lespace urbain quil ne cessera de développer le long de sa carrière de recherche, notamment avec sa magistrale monographie de La Hara (1959), sa remarquable investigation de La Grande mosquée de Kairouan (1963) et sa monumentale Histoire de la ville de Tunis (1998). Ce dernier ouvrage, composé de près de 700 pages était, à létat de manuscrit, destiné dès le début des années 1970 à être une thèse de doctorat dEtat en géographie quil na jamais, en chercheur très exigeant, voulue soutenir mais quil a enfin publiée, en la transformant en une histoire urbaine avec une structure différente. Il sagit dun travail colossal qui a nécessité pas moins dun demi-siècle de collecte de documents, de mise à jour à la lumière des travaux les plus récents, de réflexion et de rédaction. Il a été enfin édité à la satisfaction de nombreux chercheurs, enseignants, praticiens, décideurs et habitants de Tunis qui attendaient de le lire et de mieux se connaître. Depuis sa parution, cest une référence incontournable pour tous ceux qui sintéressent à la ville de Tunis et aux cités de la Méditerranée. Le lecteur est guidé pas à pas grâce à une grille de lecture simple où, pour chaque période historique, depuis la fondation de Tunis dans le Haut Moyen Age jusquau milieu des années 1970, lauteur établit une radioscopie basée sur la trilogie de la population, de la morphologie et des activités urbaines.

En réalité, lintérêt pour lurbain découle dune vocation de géographe son véritable métier, sil fallait en avoir un et un seul – toujours attentif aux conditions naturelles et climatiques ainsi quaux facteurs humains, tout en ayant une curiosité et une capacité de lecture des plans, cartes, estampes et autres photographies de lagglomération urbaine étudiée. Cest là une démarche originale qui lie lhistoire sociale à létude de lespace urbain, investi et reconstruit.

Récits de voyage

Parallèlement à la ville et à lurbain, P. Sebag accorde une attention particulière aux récits des voyageurs ayant visité Tunis, du XVIIe au XIXe siècle. Cest là le second moment et champ de recherche révélant en lui lhistorien qui fréquente, « par goût » plus que « par métier », les textes et les manuscrits. Cette vocation et passion pour les textes anciens commence avec la découverte inopinée, dans la boîte dun bouquiniste, sur les quais de la Seine, de lopuscule de Davis Nathan consacré à Tunis. Chapelain anglican dont Flaubert fut, lors de son voyage, lhôte dans sa maison de la Marsa, Davis publia en 1841 une brève esquisse de létat du Royaume au temps dAhmed Bey (1837-1855). Jugeant les pages consacrées à la ville de Tunis essentielles et dautant plus intéressantes quelles étaient introuvables dans la Bibliothèque du Souk el-Attarine, Sebag les traduit et les publie en 1958, en les accompagnant de notes pour éclairer des pans entiers de lhistoire et de la vie quotidienne de ses habitants.

À la description des rues, des immeubles et des mosquées sajoute une ethnographie vivante des murs, des croyances et des pratiques superstitieuses des différentes communautés (musulmane, israélite et chrétienne catholique, orthodoxe et protestante).

Une année plus tard, en 1959, Sebag renoue avec ce genre littéraire, en présentant un tableau descriptif des Juifs de Tunisie, daprès le voyageur juif roumain Benjamin II. Cest, encore une fois, de la langue anglaise quil traduit un chapitre de ce livre qui lui a été signalé par son ami Robert Attal et qui porte sur Tunis. Publié en 1859, le récit de Benjamin II était resté inconnu de tous ceux qui avaient étudié la Tunisie du XIXe siècle. La valeur de ce récit de voyage provient aussi, comme le signale demblée Sebag, de la capacité du voyageur-écrivain à pénétrer dans les communautés juives de Tunis, en alliant sympathie et objectivité pour lobjet étudié. Une telle compétence lui permet de brosser un tableau moral de cette minorité religieuse et de fournir de précieuses informations sur la place des juifs dans les activités économiques, y compris lagriculture puisque des fellahs juifs exerçaient à Jerba, à Gabès, dans le Jérid et à Nabeul. Ces chefs-lieux sont décrits minutieusement de même que des villes comme Tunis, Sousse, El-Jem, Bizerte, sont également lobjet de notes qui sattardent sur les Juifs ainsi que sur les comportements et les croyances magiques des femmes.

Plus tard, au cours des années 1980, Sebag continue de rendre compte dautres récits de voyageurs ayant visité la régence de Tunis au XVIIe sècle, à linstar de lescale faite par Jean Thévenot, de la négociation de Laurent dArvieux et de la mission du Père de la Motte. Nous savons que le XVIIe siècle constitue une période à la fois cruciale et inconnue de lhistoire de la Tunisie. Cest pour cette raison que Sebag sy intéresse et lui consacre un de ses meilleurs ouvrages, publié en 1989, où il met en uvre les sources les plus variées pour offrir un tableau des plus complets de Tunis, cette « cité barbaresque au temps de la course ». Tout y est décrit : le pouvoir dynastique et ses puissances, les quartiers et la population, la course, lesclavage, les activités économiques, les commodités civiles de la maison et de la cité, la religion, les lettres et les arts. Grâce à ce livre dhistoire urbaine (8), le lecteur se promène dans le Tunis du XVIIe siècle comme sil y vivait. Paul Sebag se révèle ainsi un véritable cinéaste de lécriture historique. Tout en étant didactique et très simple, celle-ci demeure érudite et passionnante. Nous touchons là au style même de notre sociologue et historien marqué par un mariage heureux, au niveau de la méthode, entre connaissance approfondie, synthèse et vulgarisation.

Il importe dajouter, au niveau de ce second champ de recherche, que la passion pour les relations de voyage sest accompagnée dun intérêt pour les chroniques comme celle, inachevée et posthume, de Guilleragues ainsi que celle de Béranger qui ont, toutes les deux, constitué des sources dinformation fort utiles pour les chercheurs et historiens de la Tunisie.

Histoire des Juifs

Enfin, le troisième champ de recherche qui recoupe en chevauchant les deux champs de recherches précédents est celui relatif à lhistoire des Juifs de Tunisie. Ce moment de la connaissance, dinspiration identitaire inavouée, est de facture documentaire indéniable. Il a été, pour Sebag, loccasion de simposer comme une « autorité incontestée de lhistoire du judaïsme tunisien ».

En réalité, lintérêt pour lhistoire des Juifs tunisiens na pas du tout été tardif puisquil remonte à lenquête sur la Hara de Tunis effectuée entre juillet 1956 et mars 1957. En choisissant danalyser lévolution de ce quartier juif situé au cur du « vieux Tunis », Sebag sest attelé à en retracer lhistorique et à décrire sa population ainsi que les niveaux de vie et la configuration de la religion et des croyances de la communauté qui y réside.

Parmi les apports de Sebag dans cette étude élaborée au moment où sest posée, avec la construction du nouvel Etat tunisien, la question de lidentité nationale (exclusive), il y a dabord laspect de la composition de la population de ce quartier pauvre qui sest avérée ne pas être exclusivement juive puisque les israélites tunisiens ne constituaient que 70,52% alors que les musulmans tunisiens étaient de lordre de 7,78% ; le reste étant formé de français (12,41%), détrangers européens (7,78%) et autres.

En plus, la distribution dans lespace permet de montrer, carte à lappui, que la présence des israélites varie entre 0% et 75% au sein de telle ou telle partie de la Hara. Enfin, si les Juifs jouaient dans lentre-deux-guerres un rôle politique, lindépendance nationale les avait contraint à jouer uniquement un rôle religieux et social. À ce titre, Sebag ne manqua pas dattirer lattention sur lisolement de la population juive qui se trouvait brusquement séparée du reste de la Nation et cest pour cela quil recommanda la création dun Consistoire juif formule laïque, doit-on préciser – destiné à représenter et à intégrer la communauté.

Lors dun colloque organisé, en 1967, par le Centre dEtudes Economiques et Sociales (CERES), sur les mutations de la famille tunisienne, le directeur et sociologue Abdelwahab Bouhdiba demanda à Paul Sebag de brosser un tableau de la famille israélite au XXe siècle. Il en est ressorti un article fort intéressant sur les traits de la famille juive traditionnelle et sur ses transformations structurelles.

Qualifiée par Jacques Berque d « étude dethnologie historique », la contribution de Sebag permit de mettre en relief les similitudes et les différences existant entre la famille israélite et la famille musulmane en Tunisie. La famille juive sest profondément transformée avec le passage de la famille traditionnelle à la famille conjugale et il sest effectué un nouveau partage des rôles des sexes dans lorganisation domestique grâce, note Sebag, à la scolarisation dans les écoles françaises et à lacceptation de l« acculturation » par la majorité. Cette « acculturation » consistait en lintroduction dune « langue de culture » avec toute les valeurs quelle véhiculait. Du coup, « la mutation culturelle a facilité la promotion économique et sociale de la minorité juive. Dès quelle a eu les moyens, elle a quitté les ghettos où elle avait jusque-là vécu groupée pour sinstaller dans les villes neuves et se mêler aux colonies européennes. De celles-ci, elle a subi dautant plus linfluence quelle parlait le français et avait accédé à une culture moderne, fût-elle élémentaire ».

Il est à signaler quil nen a pas été de même pour les tunisiens de confession musulmane qui ont été scolarisés notamment dans les écoles franco-arabes, avec une très grande majorité masculine, tout en se réfugiant pour la plupart dans les traditions pour pouvoir résister à la colonisation. Cest là un des éléments cruciaux de la différence entre une minorité et une majorité de population dans une situation de domination économique, politique et culturelle.

Etudiant en sociologue les transformations des deux communautés, Sebag les compare alors à une sorte de bombe qui, pour la famille israélite, a explosé dès les premiers jours – le XIXe siècle, pour être précis – alors que, pour la famille musulmane, elle a été « une bombe à retardement ».

Au début des années 1990, Sebag réunit lessentiel de ses connaissances historiques et ethnographiques sur les Juifs de Tunisie et les publie dans un livre riche et documenté qui brosse un tableau complet de la communauté, des origines à nos jours. Les aspects démographiques, économiques, sociaux, culturels et politiques sont traités dans une double approche historique et sociologique. Lon y apprend beaucoup sur la formation et lévolution de cette minorité à travers les siècles. Sa structuration en deux communautés imbriquées et séparées la mauresque (twânsa) et la livournaise (grâna) au lendemain de la conquête ottomane est analysée de lintérieur mais avec distanciation, de même que sont précisés les tournants historiques, les institutions ainsi que les langues et les écritures, les murs et les coutumes, les vêtements et les parures.

Au delà de lanalyse, à la fois globale et précise, ce livre de référence apporte également des éclairages importants sur deux phénomènes qui ont bouleversé la structure de lantique communauté juive de Tunisie lors de la période contemporaine : loccidentalisation durant le protectorat français et le départ massif vers la France et Israël au lendemain de lindépendance nationale.

Au soir de sa vie, en 2002, Sebag ajoute à ce tableau historique une étude sur les noms des Juifs de Tunis où il étudie leurs origines et leurs significations. Comme à laccoutumée, il signale les études précédentes qui ont traité du même objet, telle que celle de M. Eisenbeth (1936), en relevant les lacunes et les limites de cette contribution (9).

En conclusion de cette note dhommage au disparu, nous retiendrons que luvre de Paul Sebag sorganise autour de trois grands champs de recherche à partir du croisement de deux approches complémentaires, la sociologique et lhistorique, dans un pays précis, la Tunisie, dont il a su démontrer la complexité humaine et la dynamique sociale.

Sociologue et historien, Paul Sebag a également développé une curiosité pour dautres thèmes auxiliaires tels que les expéditions maritimes arabes, lhôpital des Trinitaires espagnols, les monnaies, la course « barbaresque », voire les contes arabes et persans. Cest dire la diversité et la grande variété de sa carrière de chercheur reconnu, bien quisolé. Aussi, les nombreux travaux de Sebag pourraient-ils donner limpression dêtre des lambeaux dun savoir éclaté alors quils sont en réalité unis par une problématique commune élaborée autour de lidée du choc de la modernité mais également de la singularité historique de la Tunisie. Dans un livre illustré sur la Tunisie (1961), Sebag écrit à ce titre : « Nous sommes sensibles à ce que chaque nation possède en propre; nous croyons reconnaître dans la personnalité tunisienne luvre dune destinée singulière, de Carthage à demain. ».

Cette même singularité a été analysée et mise en valeur par lEcole historique française de Tunisie une véritable communauté scientifique locale – dont les illustres représentants étaient Charles Monchicourt, Pierre Grandchamp, Jean Pignon, Marcel Gandolphe, Jean Ganiage, Charles Saumagne, André Martel et lottomaniste R. Mantran

que Sebag a eu la fortune davoir pour « éclaireurs » et « compagnons de route ».

Il est à ajouter, enfin, que si les trois champs de recherche de Sebag (la ville, les récits de voyage et les Juifs de Tunisie) se sont succédés et parfois chevauchés le long de sa carrière, ce sont ses travaux sur la ville de Tunis qui ont été au cur de ses investigations et de sa production scientifique.

Deux références, brèves mais consistantes, pourraient servir à illustrer cette orientation urbanistique éminemment féconde : un ancien article sur la ville européenne à Tunis au XVIe siècle et une récente notice de synthèse sur lhistoire urbaine de Tunis.

Dans larticle sur la ville européenne, Sebag apporte du nouveau sur la topographie de Tunis au XVIe siècle en reprenant, sur la base de documents inédits auxquels navait pas eu accès Ch. Monchicourt, la question de la localisation de la nova arx. Située entre les murs de la ville et le lac, cette nouvelle citadelle dont la construction commença en 1573 semble sêtre déployée sur lemplacement de la ville moderne de Tunis. Cette ville éphémère qui fut une première « ville européenne » dans le Tunis au XVIe siècle se serait située, selon lévaluation de Sebag, entre lactuelle avenue Mohamed V et la cathédrale de Tunis ; laquelle recouvrait le cimetière Saint-Antoine où se trouvait le lieu dit Bastion (bastioun).

Dans lentrée « Tunis » rédigée pour lEncyclopédie de lIslam (Nouvelle édition, tome X, 2002, pp. 676-688), Sebag prolonge et enrichit lapport du grand maître des études kairouanaises et tunisiennes quétait Ch. Monchicourt, rédacteur de la première notice sur Tunis (Encyclopédie de lIslam, 1934, Tome IV-I, pp. 881-888). Il approfondit les connaissances historiques en les réactualisant, étend lanalyse à la période de lentre-deux-guerres et aux lendemains de lindépendance nationale jusquaux tous récents développements et transformations de lespace urbain. Cest tout un mouvement dextension urbaine où « le centre-ville ne cesse de sannexer les zones voisines et sétend maintenant sur des terrains conquis sur le lac dont on a entrepris de reculer les rives ».

En fait, Paul Sebag reprend ici la note finale du livre monumental quil avait consacré à sa ville natale (10) et quil a eu lélégance et la modestie de conclure par cette invitation :

« La nouvelle Tunis appelle déjà un autre livre, mais il reviendra à dautres de lécrire. Nous ne tenterons pas de conduire plus loin cette histoire dune ville. »

(en 1994 au diner-débat de l’ALCT consacré à Paul Sebag, à l’occasion de la sortie de son livre « Tunis, histoire d’une ville » l’Harmattan. il est interrogé par Gérard Sebag (pas de parenté avec Paul), journaliste à France 2, Hélène Hayat secrétaire générale de l’ALCT).

Mohamed KERROU

Notes

(1) Je suis reconnaissant à Anne-Marie Planel, directeur adjoint de lInstitut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), qui a lu une première version de la présente note et a émis des observations critiques qui ont été, pour la plupart, intégrées. Mes remerciements vont également à Maître Lionel Lévy, ancien ami du disparu, qui a eu lamabilité de répondre, par écrit, aux questions que je lui ai adressées à propos de la vie et de litinéraire de Paul Sebag.

(2) « Ce travail nétait pas destiné par lui à la publication, mais layant occasionnellement montré à un universitaire français, celui-ci lui fit observer quil serait regrettable quune étude de cette qualité soit perdue pour le public et pour les chercheurs » (Témoignage de M° L. Lévy).

Mme Lilia Ben Salem a eu la courtoisie de me signaler que les Editions sociales (Paris) avaient lancé, à lépoque, une série douvrages sur le Maghreb et cest ainsi que la monographie de la Tunisie de P. Sebag a été suivie dun livre sur le Maroc (Ayache Germain, Le Maroc. Bilan dune colonisation. Préface de Jean Dresh, 1956) et dun livre sur lAlgérie (Lacoste Yves, Nouschi André ; Prenant André, L’Algérie. Passé et présent, 1960).

Ces trois livres ont été publiés au sein de la collection « La Culture et les Hommes ».

(3) « Le père de Paul, Victor Sebag qui était un avocat estimé, appartenait à une famille de la bourgeoisie juive tunisienne. Sa mère née Attal, également. Ils vivaient bien entendu dans la ville européenne, comme la bourgeoisie aisée. » (Témoignage de M° L. Lévy).

(4) « Une anecdote pour marquer le courage du jeune Paul Sebag devant le Tribunal militaire de Vichy. Son père ayant choisi comme avocat pour le défendre Me Tixier-Vignancourt, personnalité pétainiste alors en faveur à Tunis, ce dernier voulut mettre les faits reprochés sur le compte de la jeunesse et de la mauvaise influence subie. Paul Sebag déclara au Tribunal qu’il renonçait à se faire défendre par Me Tixier-Vignancourt et assumerait sa défense lui-même » (Témoignage de M° L. Lévy).

(5) « Paul Sebag aimait passionnément la Tunisie à laquelle il sidentifiait malgré sa culture franco-italienne. Ce sentiment était renforcé, je pense, par son sens de la justice qui lui faisait condamner le régime colonial, et sa sympathie pour le petit peuple, quil sagisse de celui de la Médina, de la Hara ou de la petite Sicile. » (Témoignage de M° L. Lévy).

(6) Cf. notre article « Hommage à Paul Sebag, le pionnier de la sociologie en Tunisie », Réalités, n° 979, du 30/9 au 6/10/2004, pp. 40-41.

(7) « Paul sest marié avec Diana Gallico, appartenant à la communauté des « Grana », fille dun avocat de Tunis (

). Paul était italophone dès lenfance (

). Il ma expliqué comment, par la suite, le français a substitué litalien sans quil oublie cette deuxième langue. Jai observé quil avait néanmoins des notions darabe et même davantage » (Témoignage de M° L. Lévy).

A ces trois langues, il convient dajouter la langue de Shakespeare que P. Sebag maîtrisait parfaitement, comme latteste sa traduction de certains passages dOthello et des récits de voyage de N. Davis et Benjamin II.

(8) Pour le compte rendu de ce livre, Cf. Boubakeur Sadok « Tunis au XVIIe siècle. Une cité barbaresque au temps de la course de Paul Sebag », Ibla, n° 167, 1991/1, pp. 117-123.

(9) Il est à signaler que le livre de Sebag sur les noms des Juifs tunisiens a été soumis à une recension critique dune vingtaine de pages, de la part de M° Lionel Lévy qui, tout en exprimant son respect et admiration pour la probité intellectuelle de Sebag, a contesté les origines portugaises, italiennes et maghrébines de certains noms (Cf. www. harissa. com).

(10) Après la sortie de son livre sur Tunis. Histoire dune ville (1998), Paul Sebag a été invité pour présenter, dans une librairie de la Marsa, son livre devant un public composé pour lessentiel de ses anciens amis, élèves, étudiants et également nombre de jeunes qui sont venus lécouter raconter lhistoire de leur ville.

Liste des publications de Paul Sebag

Livres

– La Tunisie. Essai de monographie, Paris, Editions Sociales, 1951.

– Enquête sur les salariés de la région de Tunis (en collaboration avec T. Benzina-Bencheikh, M. Lahmi, B. Lazar, J. Lévigne

), Paris, PUF (Publications de lInstitut des Hautes Etudes de Tunis, Mémoires du Centre des Sciences Humaines, Vol. III, fasc. 3), 1956.

– Le gourbiville de Saïda Manoubia. Etude préliminaire, Tunis, Centre dEtudes Economiques, 1958.

– Lévolution dun ghetto nord-africain. La Hara de Tunis (en collaboration avec R. Attal), Paris, PUF (Publications de lInstitut des Hautes Etudes de Tunis, Mémoires du Centre dEtudes des Sciences Humaines, Vol. V), 1959.

– Un faubourg de Tunis : Saïda Manoubia. Enquête sociale par P. Sebag. Enquête nutritionnelle et médicale par Dr M. Ben Salem, Dr J. Claudin et Mme H. Taïeb, Paris, PUF (Publications de lUniversité de Tunis, Mémoires du Centre des Sciences Humaines, Vol. VI), 1960.

– Tunisie. De Carthage à demain (en collaboration avec Cl. Roy). Photographies dI. Morath, A. Martin ; M. Riboud, Paris, Delpire, 1961.

– La Grande mosquée de Kairouan. Texte de P. Sebag. Photographies dA. Martin, Paris, Delpire, 1963.

– (Textes recueillis et collationnés par P. Sebag ; A. Martel) Pierre Grandchamp, Etudes dhistoire tunisienne XVIIe-XXe siècle, Paris, PUF (Publications de lUniversité de Tunis, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines), 1966.

– Préface à Zoubeir Turki, Tunis naguère et aujourdhui. Adaptation française de Cl. Roy, Tunis, Publications du secrétariat dEtat à linformation et au tourisme, 1967.

– Les préconditions sociales de lindustrialisation dans la région de Tunis (en collaboration avec A. Bouhdiba ; C. Camilleri), Tunis, Cahiers du CERES, Série Sociologique n°1, 1968.

– Toute la Tunisie. Photographies dA. Martin, Tunis, Cérès Productions, 1968 (Tr. anglaise par R. Maguire : Tunisia. Time past ans Time present, Tunis, Cérès Productions, 1968).

– Une relation inédite sur la prise de Tunis par les Turcs en 1574. Sopra la desolatione della Goletta e forte di Tunisie di Bartholomeo Ruffino. Introduction, texte et traduction annotée de P. Sebag, Tunis, Publications de lUniversité de Tunis, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 1971.

– Pétis de la Croix : Les Mille et Un jours. Contes persans, Paris, Christian Bourgois, 1980.

– Tunis au XVIIe siècle. Une cité barbaresque au temps de la course, Paris, LHarmattan, 1989.

– Histoire des Juifs de Tunisie. Des origines à nos jours, Paris, LHarmattan, 1991.

– (Ed) Nicolas Béranger, La Régence de Tunis à la fin du XVIIe siècle. Mémoire pour servir à lhistoire de Tunis depuis 1684. Introduction et notes de P. Sebag, Paris, LHarmattan, 1993.

– Les Juifs de Tunisie. Images et textes (sous la coordination de J-P. Allali, A. Goldmann, P. Sebag). Préface dA. Memmi, Paris, Biblieurope, 1997.

– Tunis : Histoire dune ville, Paris, LHarmattan, 1998.

– François Pétis de la Croix. Histoire du prince Calaf et de la princesse de la Chine, Paris, LHarmattan, 2000.

– La course tunisienne au XVIIIe siècle, Tunis, Publications de lIbla, 2001.

– Communistes de Tunisie 1939-1943. Souvenirs et documents, Paris, LHarmattan, 2001.

– Les noms des Juifs de Tunisie. Origines et significations, Paris, LHarmattan, 2002.

– Une histoire des révolutions du Royaume de Tunis au XVIIe siècle. Une uvre de Guilleragues ? Paris, LHarmattan, 2004.

Articles

– « Les niveaux de vie et la consommation dans la délégation de la Marsa », Bulletin de Statistique et dEtudes Economiques, n° 2, nouvelle série, avril-juin 1958, pp. 65-76.

– « Une description de Tunis au XIXe siècle [Nathan Davis] », Cahiers de Tunisie, n° 21-22, 1è et 2è trim. 1958, pp.161-181.

– « Le bidonville de Borgel », Cahiers de Tunisie, n° 23-24, 3è et 4è trim. 1958, pp. 267-309.

– « Lindustrialisation de la Tunisie: une expérience pilote dans lindustrie de la chaussure », Cahiers de Tunisie, n° 25, 1è trim. 1959, pp. 147-173.

– « Les Juifs de Tunisie au XIXe siècle daprès J-J. Benjamin II », Cahiers de Tunisie, n° 28, 4è trim. 1959, pp. 489-510.

– « Le faubourg de Sidi Fathallah », Cahiers de Tunisie, n° 29-30, 1er et 2è trim.1960, pp. 75-136.

– « Les expéditions maritimes arabes du VIIIe siècle », Cahiers de Tunisie, n° 31, 3è trim. 1960, pp. 73-82.

– « Une ville européenne à Tunis au XVIe siècle », Cahiers de Tunisie, n° 33-34-35, 1è et 3è trim. 1961, pp. 97-107.

– « Milieux sociaux et attitudes à légard de la vie », Tunisie Médicale, n° 2, 1961, pp. 1-8.

– « Remarques sur lhistoire de la Grande mosquée de Kairouan » (en collaboration avec A. Lézine), Ibla, n° 99, 1962/3, pp. 244-256.

– « Cartes, plans et vues de Tunis et de la Goulette au XVIIe et au XVIIIe siècle » in Etudes Maghrébines. Mélanges Ch-A. Julien, Paris, PUF, 1964, pp. 89-101.

– « La peste dans la Régence de Tunis au XVIIe et XVIIIe siècle », Ibla, n° 109, 1965/1, pp. 35-48.

– « La famille israélite en Tunisie au XXe siècle », Revue Tunisienne des Sciences Sociales, n° 11, octobre 1967, pp. 109-122.

– « La Goulette et sa forteresse de la fin du XVIe siècle à nos jours », Ibla, n° 117, 1967/1, pp. 13-34.

– « Les travaux maritimes de Hassan b. Numân », Ibla, n° 125, 1970/1, pp. 41-56.

– « Une nouvelle de Bandello (XVIe siècle) : Moulay Hassan et Moulay Hamida », Ibla, n° 127, 1971/1, pp. 35-62.

– « Une lecture dOthello. Le More de Venise et « la haine pour rien » », Ibla, n° 129, 1972/1, pp. 33-58.

– « Sur une chronique des beys mouradites. Une uvre posthume de Guilleragues? », Ibla, n° 131, 1973/1, pp. 53-78.

– « Grands travaux à Tunis à la fin du XVIIIe siècle », Revue de lOccident Musulman et de la Méditerranée, n° 15-16, 1973, pp. 313-321.

– « Sur une chronique des beys mouradites. II : Guilleragues et De la Croix », Ibla, n° 139, 1977/1, pp. 3-51.

– « Voyages en Tunisie au XVIIe siècle. Lescale de Jean Thévenot (9-30 mars 1659) », Ibla, n° 145, 1980/1, pp. 47-78.

– « Sur deux orientalistes français du XVIIe siècle. F. Pétis de la Croix et le Sieur de la Croix », Revue de lOccident Musulman et de la Méditerranée, n° 25, 1978, pp. 89-118.

– « La négociation de Laurent dArvieux (12 juin 1666 15 août 1666). Voyages en Tunisie au XVIIè siècle », Ibla, n° 147, 1981/1, pp. 71-94 et n° 148, 1981/2, pp. 253-286.

– « Voyage en Tunisie au XVIIe siècle. La mission du Père de la Motte (2 juin-26 juin 1700) », Ibla, n°165, 1990/1, pp. 3-37 et n° 166, 1990/2, pp. 219-236.

– « Les monnaies tunisiennes au XVIIe siècle », Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée, n°55-56, 1990, pp. 203-218.

– « Lhôpital des Trinitaires espagnols à Tunis (1720-1818) », Ibla, n° 174, 1994/2, pp. 203-218.

– « La Régence de Tunis et la France au XVIIe siècle » in Itinéraires de France en Tunisie du XVIe au XIXe siècle, Marseille, Bibliothèque Municipale, 1995, pp. 23-29.

– « Tunis », Encyclopédie de lIslam, Nouvelle Edition, 2002, pp. 676-688 (Edition anglaise, pp. 629-639).

– « Aux origines de lOrient romanesque. Quel est lauteur des Mille et Un jours? », Ibla, n° 193, 2004/1, pp. 31-60. Voici, en hommage à Paul Sebag – professeur de français au lycée Carnot – un article publié, à Tunis, dans le dernier numéro de la revue Ibla (Institut des Belles Lettres Arabes) par Mohamed Kerrou, Maître de conférences à l’Université de Tunis.

1933.1934 Classe de Seconde A.B.E.

Le lycée ou l’école des frères ?

Debout de gauche à droite :

GOETT- MERCECCA – BENNYS – ZAMMIT – DUCA – SICRE – FAVALORO – FISCHER

Assis de gauche à droite :

PUJOS – SCHEMBRI – MILOUE – LUZT – CATALANO – BOUHADRA – COSTEPhoto envoyée par M. Bennys