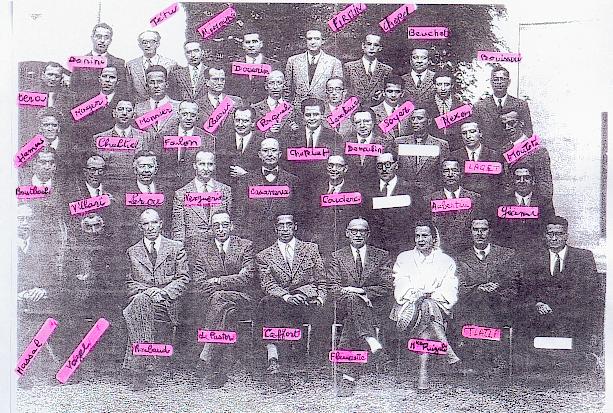

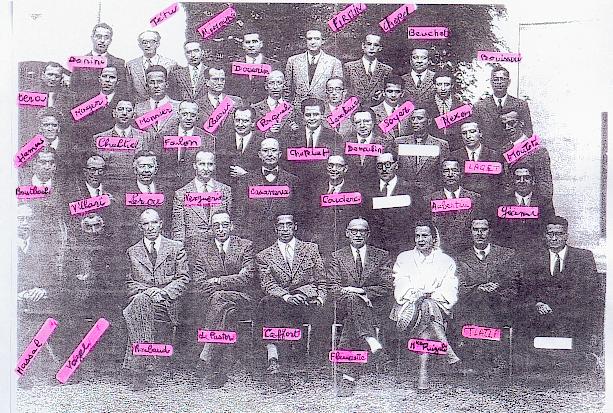

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite »

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite »

J’étais alors très loin de penser qu’il allait tenir une si grande place dans mon existence et que ces premiers pas scolaires allaient marquer le début d’une amitié de trente sept ans, comme élève d’abord, comme professeur ensuite. Et lorsque je parle d’amitié, c’est » l’histoire de famille » qu’il faudrait dire, puisque mon père, lui-même, m’avait précédé en ces lieux, avant la première guerre mondiale, comme professeur d’arabe, que j’y ai rencontré mon épouse parmi mes collègues, et que tous mes enfants devaient y faire leur scolarité, plus tard.

En 1924, lorsque j’entrais en 9ème chez M. Fiesqui, dont la barbe grisonnante, taillée en bouc, nous en imposait, le lycée Carnot était dirigé par un personnage quasi mystique, archaïque et flottant dans sa longue redingote, noire, qui n’apparaissait que lors de distributions des prix : C’est M. Duval qui, en tant que proviseur, de 1898 à 1926 fut le véritable fondateur et organisateur du lycée Carnot.

Notre établissement ne compte à cette époque, quun millier délèves, alors que ce chiffre devait atteindre 2690, en 1939, et dépasser les 3.000 après 1950.Cest que le collège Saint Charles, fondé par le Cardinal Lavigerie, en 1882, au lendemain du protectorat, devenu le lycée Sadiki le 2 novembre 1889 et cédé à cette date à lEtat tunisien, puis baptisé le 27 septembre 1893, lycée Carnot, pour ne pas être confondu avec le collègue Sadiki, déjà existant, navait cessé, depuis lors de sagrandir et de pousser ses prolongements et ses constructions entre lavenue de Paris, la rue Guynemer (actuellement rue saif ed-Dawala), la rue de la Loire et enfin vers lavenue Roustan (actuellement avenue Habib Thameur) où se situe laile la plus récente, inaugurée en 1943, prés de laquelle se trouvait à la fin du XlXé siècle la première gare de T.G.M.

Je poursuivais, donc mes études au petit lycée, puis au grand lycée, dans cette ruche laborieuse, où les tunisiens étaient fort peu nombreux, où une discipline très stricte était assurée par un surveillant général, véritable cerbère, terrible et placide, M. Figre, dont le nom seul glaçait les élèves, mais où surtout nous avions la chance davoir un corps enseignant de très haut niveau. Ceux qui ont connu cet âge dor du lycée Carnot ont gardé le souvenir de cette admirable pléiade de grands maîtres dévoués et brillants qui les ont enrichis de leur savoir et de leur méthodologie.

Ainsi par exemple, en philo, lenseignement qui était plutôt un dialogue sur le mode socratique de notre professeur Lubac, ma profondément marqué. Son physique de vieillard fragile, et son élocution désarticulée et traînante, le desservait grandement auprès de mes camarades. Mais lorsquon faisait leffort de décrypter et de comprendre les propos de ce grand philosophe qui fut lun des meilleurs disciples de Bergson, on demeurait fasciné par la clarté, la facilité et la puissance de son raisonnement, véhiculé par la lumineuse fluidité de style bergsonien. Ayant obtenu le premier prix chez lui, il tenait à me voir poursuivre études supérieures de philo. Mais mon choix était déjà fait pour lhistoire et la géographie. Un jeune agrégé de terminale, Marcel Calvet, mavait donné la passion et presque le virus de connaître le vaste monde dans ses profondeurs passés et présentes et je voulus donc, après mon bac, obtenu en 1935, poursuivre létude de ces deux matières en France. Mais jétais le premier Tunisien de mon espèce.

Peyrouton, notre cyclonique résident général, lorsquil eut vent de la chose, déclara textuellement : « je ne permettrai jamais à un Tunisien denseigner leur histoire à de petits français ». Cela ne changera rien à mon programme, et en octobre 1939, jétais de retour de France, après des études poursuivies à Montpellier, puis à Paris jusqu’à lagrégation au collège Sadiki. Lannée suivante, je regagnais mes pénates au lycée Carnot pour assurer les mêmes pénates et ce, durant prés de vingt-sept ans.

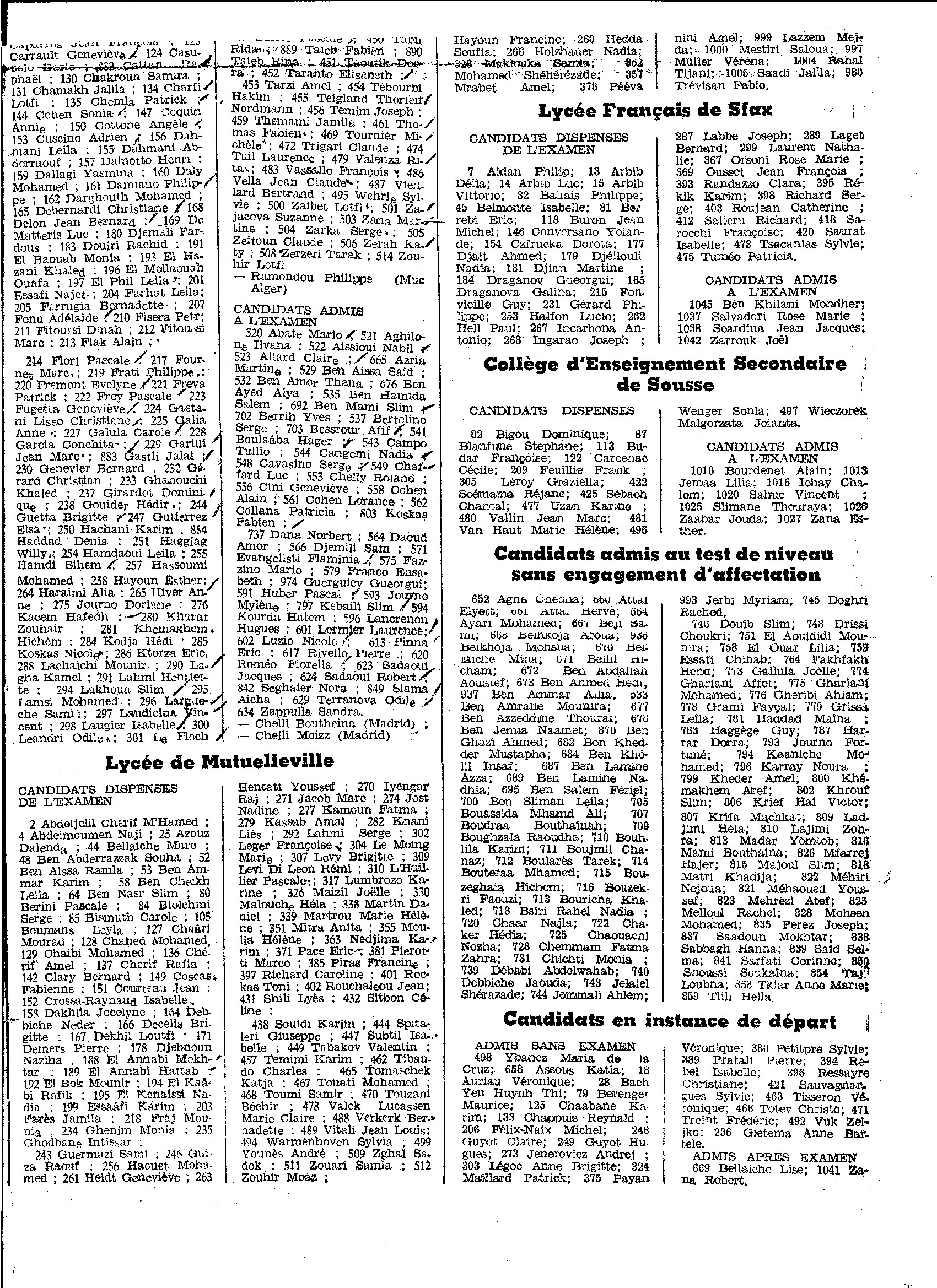

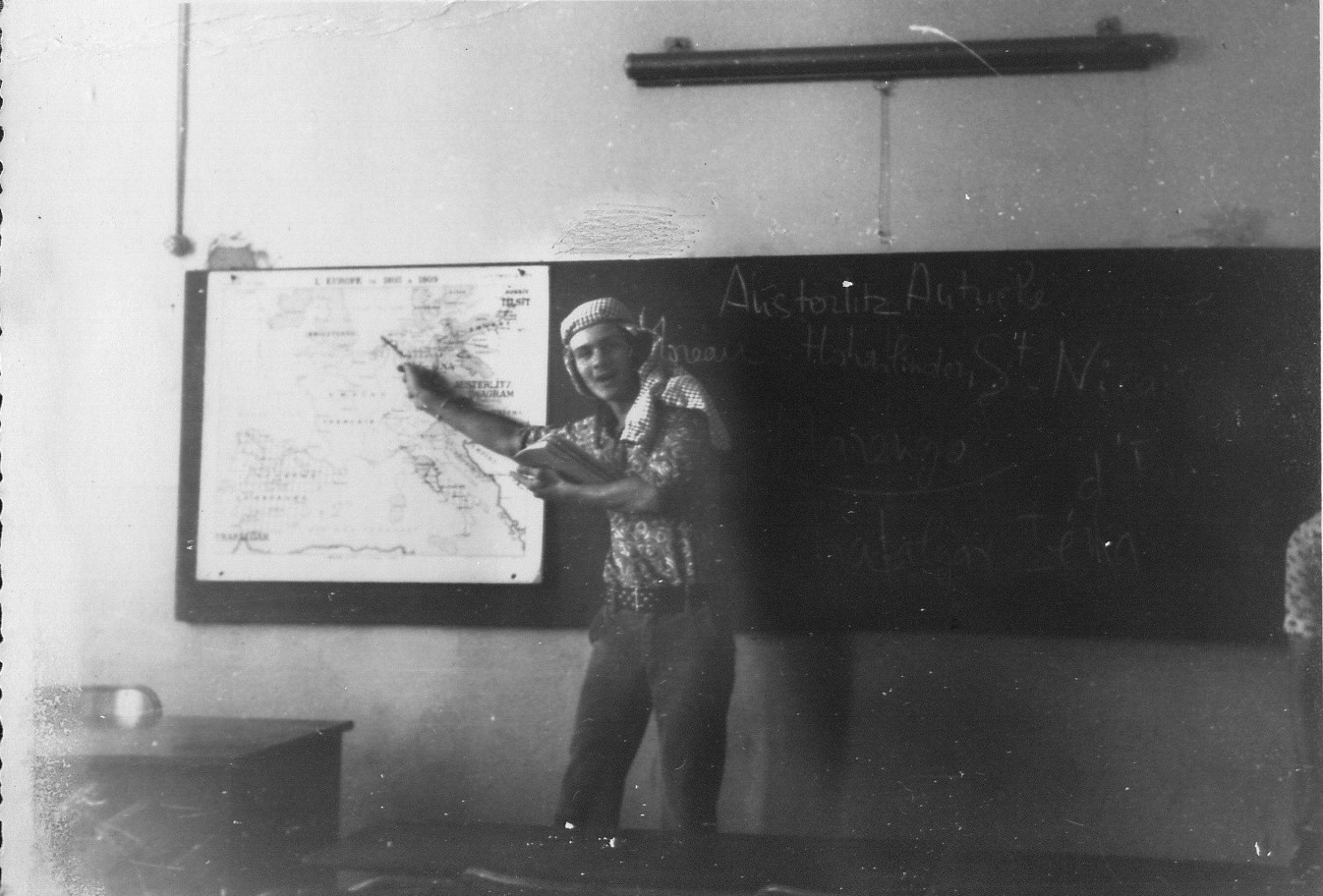

En consultant le petit opuscule rédigé par mon collègue Marcel Gandolphe en octobre 1943, à loccasion du cinquantenaire du lycée Carnot, on peut trouver la liste des professeurs. Sur 67 exerçant cette année- là, il ny avait que cinq Tunisiens : Derouiche et Abed Mzali, pour larabe Khmais Hajri, pour langlais, Ahmed El Fani, pour la Physique et Tlatli pour lhistoire et géographie.  « Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

« Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

Avec mes nombreux collègues, nous avions loccasion de nous rencontrer, et parfois de nouer des relations amicales, en particulier lors de la réception fort peu protocolaire et même bon enfant qui se tenait au début de chaque année scolaire pour accueillir nos nouveaux compagnons. Mais nous nous retrouvions aussi quotidiennement dans la salle des professeurs, ainsi que dans les conseils de classe au lorsque nous faisons passer les épreuves du bac. On pouvait distinguer parmi eux déminentes figures, comme celles de ce fin lettré quétait Georges Démoulin, de ce grand physicien, notre ami Jean Debisse, qui devait prendre par la suite, la direction de Saclay, de ce fameux et filiforme mathématicien quétait Henri Chalet, de cet historien bien connu, Jean Caniage, dont la thèse sur « les origines du Protectorat;#1524; devait le conduire bientôt en Sorbonne, de ce géographe koch, dont la thèse sur ;#1524; lextrême Sud Tunisien;#1524; devait faire autorité, et de bien dautres encore.

Par la suite, parmi les nouveaux collègues. Je fus heureux de retrouver deux de mes anciens élèves de Sadiki, Chedli Klibi et Mustapha Fiali, qui devaient faire une brillante carrière politique.

Il faudrait tout un livre pour évoquer toutes ces belles années de Carnot, passées dans une ambiance de labeur enthousiaste et démulation tonifiante. Car nous avions tous à cur de pousser nos meilleurs poulains qui, par leurs succès au concours général et aux concours dentrée aux grandes écoles de France faisant honneur à notre établissement et lui permettaient de se placer parmi les meilleurs lycées de France.

Mais on ne saurait terminer ces quelques lignes sans rappeler ce qui faisait le plus honneur à Carnot, cet esprit que nous tenions dinculquer à nos élèves, en filigrane à travers notre enseignement et notre comportement et qui pouvait sexprimer par un attachement tenace à certaines valeurs humanistes essentielles, comme celles de libertés fondamentales, du respect de la personne humaine et de sa dignité, et surtout de la tolérance, comme le rappelait Edgar Pisani et comme le déclarait, si parfaitement Philippe Séguin, lorsquil disait : « cest au lycée Carnot en Tunisie, que jai appris la tolérance ». Car dans ce creuset tunisois où se sont toujours mêlées les races et les religions, «lesprit Carnot » apparaissait comme lantidote aux poisons de la haine et du racisme.

Et cest pourquoi, aujourdhui, où tant de valeurs sacrées sont foulées aux pieds sous nos yeux, où un peu partout on oublie le mot de Rabelais : «science sans conscience nest que ruine de lâme », la célébration de centenaire de notre lycée revêt tout son sens symbolique : celui dune féconde et prestigieuse pépinière où des hommes de savoir et de bonne volonté ont consacré une partie de leur existence à semer le bon grain qui fait la grandeur de lhomme. Et ces semeurs ont la conscience tranquille de ne lavoir pas fait en vain».

Slahedinne TLATIEn hommage à M. Slaheddine TLATI, ancien élève et professeur d’histoire et géo, disparu le 3 janvier 2009, nous publions le témoignage qu’il avait écrit à loccasion du centenaire du Lycée Carnot (article paru dans «La presse » du 25/04/1993) : » Lorsque jai connu le lycée Carnot de Tunis en 1924, il avait trente-et-un ans et jen avais huit.

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite »

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite » « Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

« Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

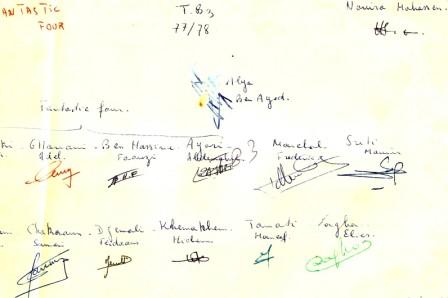

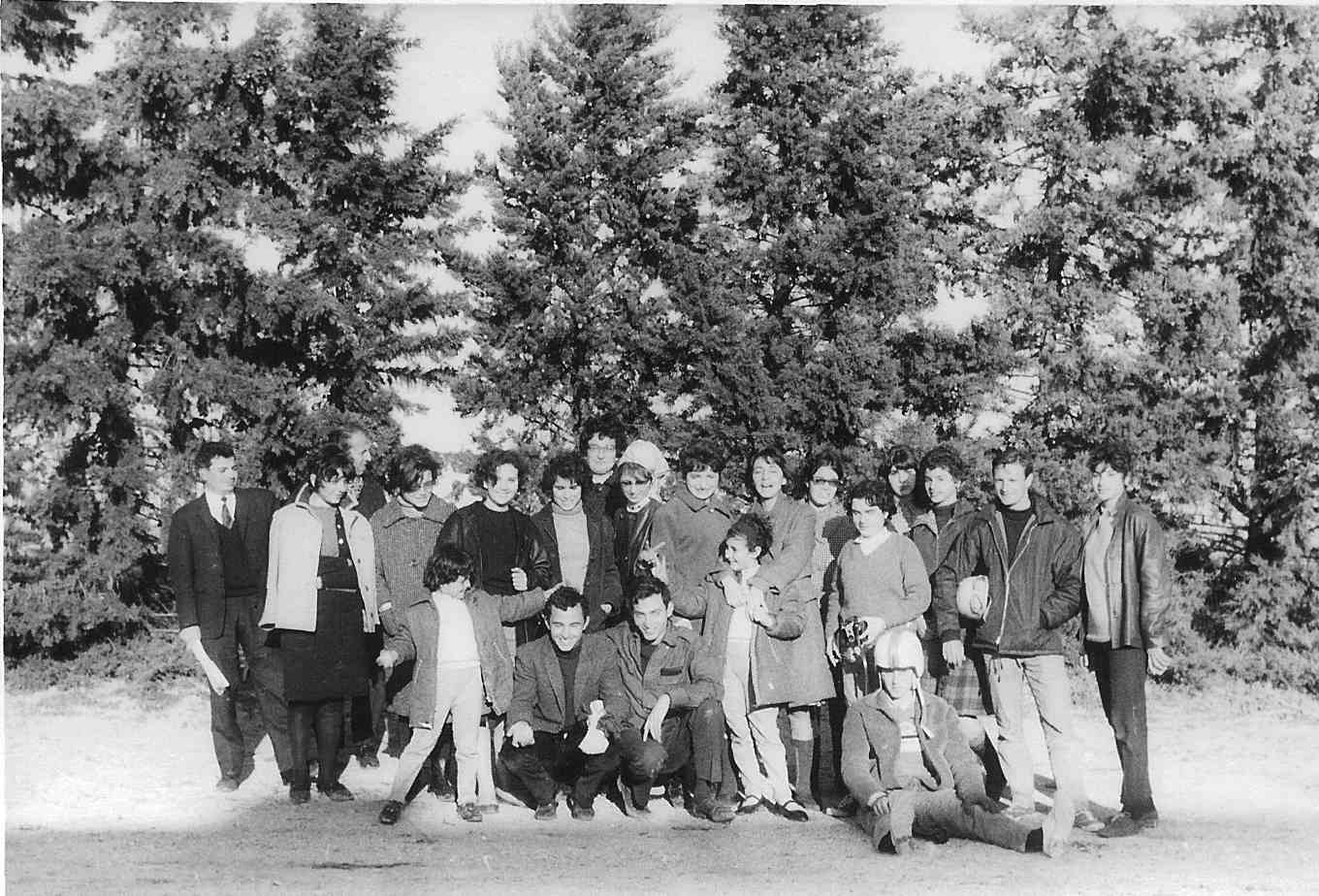

Photo de Mireille SCARDINA (2e rang)

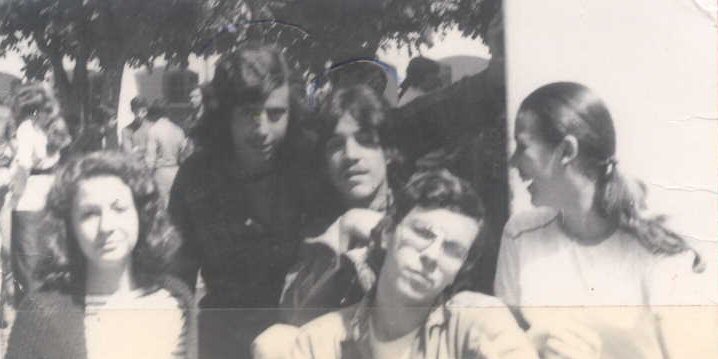

Photo de Mireille SCARDINA (2e rang) En classe, Milan Kovacevic photographié par Jean-Baptiste Busonera

En classe, Milan Kovacevic photographié par Jean-Baptiste Busonera