Chers amis,

Le savez-vous ? le petit lycée Carnot, abandonné depuis de longues années, devient l’Institut Français de Tunis. Heureuse nouvelle !

La mi- juin sera pour nous l’occasion de programmer un week-end de 3 jours sur les incontournables sites d’Alsace : la route des vins d’Alsace, les visites de Strasbourg, d’ Obernai, de Saint-Odile, du Haut-Koenigsbourg et de Colmar. Dans quelques jours, nous vous enverrons le programme détaillé (circuit guidé, hôtels 3*, demi pension, aux environs de 310€ par personne en chambre double). Merci de nous faire savoir si cela vous tente de nous accompagner.

En attendant ….

Dimanche 23 mars à 20h30 au Théâtre du Gymnase Marie-Bell

L’Association Tuni Culture nous présente « Zaim Bourguiba » de Raja Farhat (version française)

Avec Raja Farhat et Amel Fargi

ZAÏM BOURGUIBA de Raja Farhat (tous deux anciens de Carnot) est une pièce biographique racontant la vie du « combattant suprême » à travers plusieurs péripéties: les victoires et les défaites, les vicissitudes de la vie politique, la guerre de Bizerte, les évènements douloureux , dans un style attrayant, non dépourvu d’humour malgré la gravité du contexte. La pièce évoque aussi la vieillesse, la maladie et la déchéance d’une fin de règne.

Réservez vite sur ticketac, Fnac …..

A savoir

L’institut français de Tunis bientôt installé dans les locaux de l’ex-petit lycée Carnot

L’ancien petit lycée Carnot ainsi que les anciens bureaux et appartements du proviseur, la vieille chapelle, les dortoirs et le réfectoire ont été réhabilités et transformés en Institut Français de Tunis. Ce projet, soutenu à l’origine par Madame Lanxade, épouse de l’ambassadeur de France, a mis vingt ans àse réaliser. Ces nouveaux bâtiments rassembleront bientôt en un même lieu, l’Institut Français de Tunisie (IFT) ainsi que tous les services culturels et de coopération : le centre de langue, la médiathèque, un auditorium, des espaces d’accueil et de convivialité avec un patio et un café, ainsi que les services administratifs et de coopération. Quant à l’autre aile du lycée, rue Saïf Ed-Dawla elle est Lycée Bourguiba depuis 1983.

Un ancien de Carnot Ministre de l’industrie tunisienne

Kamel Bennaceur, ancien élève du lycée Carnot (carnot 1966.1973/term C) , agrégé de mathématiques à 21 ans, diplômé de l’Ecole Polytechnique à 22 ans et de l’Ecole normale supérieure à 23 ans, est le nouveau ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines. Nous lui présentons nos plus vives félicitations et nos vœux de réussite.

Carnet

Robert Stoll chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’Ordre National du Mérite, croix de guerre 1939-1945, membre honoraire du Conseil supérieur des Français de l’étranger est décédé à L’Isle-Adam, le 28 janvier 2014, dans sa 93e année.

Robert Stoll (carnot 1926.1938/sec), dont l’ancêtre alsacien fut un des premiers français à s’installer en Tunisie en 1855, est une des personnalités les plus emblématiques de la relation franco-tunisienne. Pour en savoir plus sur la saga des Stoll en Tunisie, cliquez sur le lien ci-dessous : article de Tahar Ayachi paru dans le quotidien la Presse, le 17 février.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bhwVywVH66EJ:www.lapresse.tn/supplement/la-saga-des-stoll-en-tunisie.html+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a Nos plus sincères condoléances à Jean-François et Jérôme, ses enfants.

A lire

Bienvenue à Henin-Beaumont d’Haydée Sabéran, éditions la découverte (2014)

Hénin-Beaumont, au cœur du Pas-de-Calais, est devenu un symbole. Symbole de la désindustrialisation d’abord, tant ce territoire a été affecté par la crise du secteur minier, depuis les années 1970, et par des délocalisations à l’image de Metaleurop en 2003 et de Samsonite en 2006. Symbole de la faillite du Parti socialiste, aujourd’hui embourbé dans de graves affaires de corruption. Symbole de la progression apparemment irréversible du Front national enfin, au point que sa présidente Marine Le Pen, tente depuis plusieurs années de faire de cette commune de 30 000 habitants son fief électoral.

Grâce à une enquête de plusieurs années à Hénin-Beaumont, Haydée Sabéran explique comment cette ville plonge chaque jour un peu plus dans la catastrophe sociale et politique. Mais, en nous emmenant dans les usines et les corons, en se faufilant dans les rayons des supermarchés et dans l’intimité des familles, en nous accompagnant des salles d’attente du Pôle emploi aux coulisses du conseil municipal, l’auteure raconte avec subtilité une histoire plus singulière qu’on ne pourrait l’imaginer…

Haydée Sabéran (fille de notre ami Foad Sabéran) est journaliste et correspondante de Libération à Lille.

Et si le Diable était une Femme ? de Jacques Fiorentino, éditions Assyelle (2013)

Des nouvelles époustouflantes, pleines d’ironie, de sexe et de souffrances..Passé le premier ressenti assez brutal, le lecteur s’imprègne peu à peu de toute la finesse, la sensibilité de l’auteur…

Jacques Fiorentino (carnot 19553.1956/CP) est médecin-consultant

La Tunisie dans le tourbillon de la seconde Guerre Mondiale de Mohamed Noureddine Dhouib

Ce livre décrit les événements de la Seconde Guerre Mondiale en Tunisie qui ont eu lieu du 8 Novembre 1942 au 13 Mai 1943 . Il retrace, cartes et photos à l’appui, le déroulement des différentes batailles et leur aboutissement. Parallèlement à l’aspect militaire, l’auteur évoque la situation politique de la Tunisie à cette époque et surtout le calvaire de la population subissant les réquisitions, le rationnement des denrées de base, le marché noir, les bombardements aériens quotidiens et le tir croisé des belligérants.

Contact https://www.facebook.com/events/175184856021166/

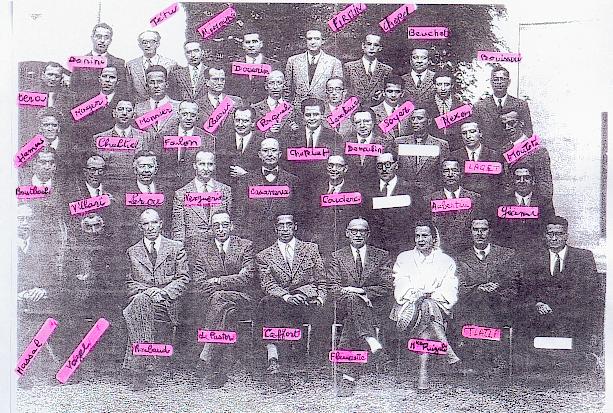

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite »

« en 1949, photo des professeurs : M. Tlatli, 1ère rangée, 2ème à droite » « Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux.

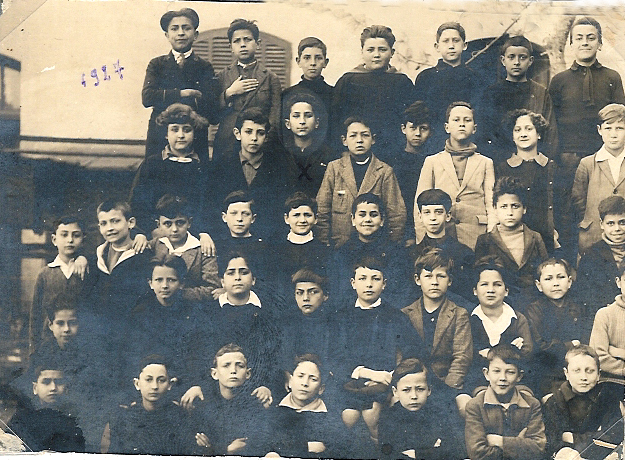

« Photo envoyée par André Navikoff: en classe de 4èmeD avec notre professeur d’histoire et géo M. Slaheddine Tlatli ». La Tunisie sortait alors de six mois de guerre sur son propre sol qui furent particulièrement éprouvants, et le lycée Carnot, au milieu dune ville en plein désarroi, avait connu les heures difficiles. Plus dune fois les alertes nous obligeaient à quitter précipitamment la classe pour nous réfugier dans les tranchées. En mars, notre établissement reçut même, de nuit, trois bombes non explosées, dont on ne retrouvera que deux. Photo envoyée par Khalil ZOUITEN

Photo envoyée par Khalil ZOUITEN Photo envoyée par Khalil ZOUITEN

Photo envoyée par Khalil ZOUITEN