Samedi 24 novembre 2012 à 13h45 SOUTINE, L’ordre et le chaos au Musée de l’Orangerie

Soutine

Une exposition rétrospective d’œuvres de Soutine est organisée par l’Orangerie qui possède la plus importante collection de peintures de Soutine de toute l’Europe. L’exposition présentera des tableaux de Soutine réalisés au cours des années 1920 et 1930 offrant un point de vue expressionniste original sur le Paris d’avant-guerre. Figure marquante de l’art moderne, il est connu pour avoir développé, très jeune, une vision et une technique de peinture très particulières, en utilisant une palette de couleurs flamboyante où s’exprimaient les tourments de l’artiste et une violence brute.

musée de l’Orangerie, jardin des Tuileries , Paris 1er, samedi 24/11 à 13h45

visite guidée 13 €, entrée musée à payer sur place, réservation sur alct@free.fr

Inscrivez-vous vite ! merci.

Archives par mot-clé : 1920

Cadeau de Claude RIZZO pour l’an nouveau : une histoire inspirée par celle de sa famille

La honte était parvenue à vaincre sa terreur de lenfer. Dieu comprenait sans doute la détresse qui le poussait au parjure. Lun des souliers de sa dernière paire sétait ouvert comme une figue trop mûre. Sa chemise partait en lambeaux et ses pantalons ne semblaient pas en meilleur état.

Tu lui diras la vérité, lui conseilla sa mère. Sur cette île, nous ne sommes pas les seuls à manquer de tout, même de nourriture.

Putain de misère ! LArchipel maltais connaissait sa troisième année de sécheresse. La terre, brûlée par le soleil et le sirocco, souvrait de crevasses larges comme le poing. Les denrées devenaient un luxe que seuls les Anglais pouvaient encore soffrir. Une garnison de quinze mille hommes, les fonctionnaires et leur famille quil fallait nourrir : les Britishs raflaient le peu que lîle produisait encore, précipitant la population dans la famine.

Face à la calamité, certains Maltais osaient chuchoter, imaginant que lon pourrait importer quelques sacs de blé français. Ces messieurs leur riaient au visage. LEmpire britannique sen remettant à la France pour approvisionner ses colonies. Fallait-il être maltais pour imaginer une telle humiliation.

Je crois bien que je vais y aller, annonça Paul Caruana sans bouger dun pouce.

Il eut un regard par la fenêtre ouverte. Le troupeau sétait rassemblé au bout du champ. Plus rien à brouter, deux chèvres étaient mortes en quelques semaines et les survivantes ne donnaient plus de lait.

Paul passait désormais ses journées dans la crique voisine. La vingtaine de minuscules poissons de roche, une paire de mulets, une dorade les jours de chance, représentaient bien souvent leur seul repas.

Caruana finit par se lever et sortit.

La lettre vient de ton frère, annonça le capelan après avoir ouvert lenveloppe.

De Gaëtano, vous en êtes sûr ?

Paul nen revenait pas. Il vivait dans la certitude quil nentendrait plus parler de son aîné. Celui-ci avait passé des semaines sur le port de La Valette, dormant sur les quais dans lespoir dêtre embauché sur lun des navires faisant escale sur lîle. Il avait de toute évidence réussi son coup malgré la concurrence. Ils étaient des milliers à rêver de départ vers des terres hospitalières où les enfants nauraient plus jamais faim. Un sixième de la population se préparait en effet à quitter le pays de ses ancêtres. Ces hommes, ces femmes, allaient ainsi engendrer la plus importante émigration en pourcentage que le monde nait jamais connue.

Où est-il en ce moment ? demanda Paul.

Le curé se signa avant de répondre :

À Tunis, chez les Barbaresques.

Un nom rappelant à lui seul la terreur aux couleurs de lenfer qui fut imposée aux habitants de larchipel durant des siècles. La guerre de course connaissait alors de beaux jours. Corsaires de Tunis et dAlger, Chevaliers de Malte, se rendaient la politesse dans des razzias où les populations capturées finissaient sous le joug de lesclavage. Ces visites croisées appartenaient désormais au passé. La France avait occupé lAlgérie. La Royal Navy veillait sur le sommeil des ayants droit de son Empire. Et il est prouvé que lon dort bien mieux le ventre vide.

Daprès ce quil raconte, ajouta le capelan, la vie est plus facile chez les païens pour les hommes qui nont pas peur du travail. Il vous propose, à ta mère et à toi, daller le retrouver. Il te demande aussi damener tes chèvres. Il paraît que les gens de là-bas apprécient le lait des chèvres maltaises.

Le curé hocha la tête.

Je serais bien étonné quun mahométan puisse faire la différence entre le lait de chèvre et celui de brebis. Bon, je continue. Il attend ta réponse. Si vous donnez votre accord, il enverra quelquun vous chercher dici quelques semaines. Il faudra vous tenir prêts à tout moment. Le bateau ne pourra pas vous attendre. Il finit en disant quil fera son affaire du coût de la traversée et quil vous embrasse.

Le prêtre remit la page de papier quadrillé dans lenveloppe.

Si tu veux, je técrirai la réponse.

Merci mon père ! Je réfléchis avec ma mère et je vous dirai, répondit Paul en se levant.

Et nai pas honte de venir à la messe le dimanche, lui dit encore le prêtre en le raccompagnant. Je te rassure. La moitié des paroissiens qui assistent aux offices nont plus de chaussures.

Le sujet occupa désormais la plupart de leurs échanges. Mme veuve Caruana percevait dans cette opportunité une chance à ne pas laisser passer. Jamais elle nenvisagea toutefois de faire partie du voyage. Le bout de son chemin se trouvait ici, près de son époux, dans le petit cimetière bordant léglise paroissiale.

Paul décida alors de classer le projet dans le tiroir des affaires sans suite. Il se préparait à rendre une nouvelle visite au capelan quand sa mère revint à la charge.

Tout est arrangé, lui dit-elle. Tu nas plus à te soucier de moi. Jirai vivre chez ta sur Fiona. Son mari est daccord pour mhéberger. Il te demande seulement de lui donner quatre chèvres avant de partir.

Paul séveilla en sursaut. On frappait à la porte sans ménagement.

Tu as une demi-heure pour te préparer et réunir tes bêtes, annonça lun des deux visiteurs dans un maltais chancelant. Le bateau est ancré dans Saint Georges Bay. Départ dans deux heures.

Comme ça, en pleine nuit ?

Lautre eut un sourire.

Hé oui, cest ainsi, notre métier se pratique plutôt de nuit.

Et quel est votre métier ?

Le même que celui de ton frère Gaëtano et de bien des Maltais de Tunisie. Cest une sorte dimport-export où les échanges se font bien plus dans les criques isolées que dans les grands ports. Tu vois ce que je veux dire ?

Non, Caruana ne voyait pas. Mais linstant se prêtait peu aux éclaircissements. Le temps de serrer sa mère contre lui, de sortir les chèvres de la bergerie, Paul Caruana quittait Ghar Dalam, le village de ses ancêtres. Deux heures plus tard, son île disparaissait dans les brumes de la nuit. Il ne devait plus jamais y revenir.

Tunis 1846.

Camerla Caruana attela son bouc à la petite charrette imaginée et conçue par son époux. Elle installa Fifine au premier étage, limpériale en quelque sorte, capitonnée dun vieil édredon et garnie dun parapluie à lusage de toutes les saisons.

Le nourrisson ouvrit les yeux, sourit à sa mère et se rendormit. Camerla lui passa la main sur le visage dans une tendre caresse.

Cest lheure de ta promenade, lui dit-elle en chargeant un arrosoir et une éponge destinés à nettoyer le pis de ses bêtes.

Le troupeau se mit en marche. Le bouc, sérieux comme un officier de larmée des Indes, gardait ses distances, avançant à deux pas derrière sa patronne sans jamais se laisser distraire par les trognons de légumes et les papiers gras parfumés par les restes de gâteux au miel.

Aïa, aïa ! Mourou, mourou ! criait Camerla, prolongeant ses appels dun sifflement inimitable, connu dans tout le quartier franc et dans les moindres ruelles de la Médina.

Les premiers clients sortaient sur le pas de la porte, provoquant un affrontement général. Les chèvres perdaient alors leur flegme, se distribuant maints coups de corne dans leur désir de se présenter en tête devant Camerla. Leurs mamelles traînaient au sol, battaient leurs pattes et les faisaient souffrir. Leur combat était celui de la liberté.

Paul Caruana quitta léglise Sainte Croix. Assis sur les marches, il enleva ses chaussures, noua les lacets et les posa ainsi sur son épaule. Un geste guidé par un souci déconomie qui ne le quittait pas malgré les trois pièces dor que son travail et celui de son épouse leur avaient rapportées.

Le curé, un Italien du Nord, blond comme un ange du Paradis, sortit à son tour et vint sasseoir à ses côtés.

Paolo, lui dit-il, je voudrais te donner un conseil. Et je pense quil serait sage que tu le prennes au sérieux. Vois-tu, je crois quil est temps que ton fils Nazzareno fréquente lécole italienne.

Caruana hocha la tête. Lidée lui paraissait plus que saugrenue.

À lécole, mais pour quoi faire, mon père ? demanda-t-il.

Pour apprendre à lire et à écrire. Mais aussi pour parler un bon italien. Vous savez que vous, les Maltais de Tunisie, vous êtes destinés à devenir italiens un jour ou lautre. Et je pense que cest là le désir de la majorité dentre vous.

Paul ne pouvait nier que le prêtre avait raison. Les quelques milliers de Maltais vivant à Tunis subissaient de plus en plus linfluence italienne, seule communauté européenne organisée, défendue par une ambassade puissante et active.

Malte, nétant pas considérée comme une nation, ses habitants ne pouvaient prétendre à aucune citoyenneté. Une époque où la loi tunisienne imposait aux consulats européens de prendre en charge leurs ressortissants. Mais où caser ces Maltais devenus bien encombrants ? Lambassade du Royaume-Uni, sur la demande présente du Bey, fut contrainte de reconnaître leur existence. Et les voici sujets de lEmpire britannique ou éléments anglo-maltais suivant lhumeur dun secrétaire de service.

Une décision qui nen fit pas des Anglais pour autant. Le seul chemin qui souvrait devant eux les dirigeait vers la nationalité italienne. Toute lorganisation de la vie quotidienne les y invitait : la paroisse Sainte-Croix sur laquelle régnait un clergé italien, les journaux, les écoles, lîle de Malte qui se perdait dans les souvenirs, les mariages mixtes et la volonté légitime dappartenir à une nation prête à les reconnaître comme citoyens à part entière.

Je parle larabe, le maltais et litalien, fit remarquer Caruana. Et pourtant, je ne suis jamais allé à lécole.

Le prêtre eut un sourire.

Il est question de litalien, du vrai, pas du charabia sicilien que jentends ici tous les jours, et auquel jai dû madapter pour me faire comprendre.

Caruana promit de réfléchir. Dix minutes plus tard, se promenant dans la Médina, il avait oublié le prêtre et sa drôle didée.

Paul ne pouvait se lasser du spectacle que lui offraient les marchés de Tunis. Il devait bien admettre quAllah pouvait se montrer plus généreux que le Christ quelquefois. Des montagnes dagrumes, un jardin potager béni des dieux, des pastèques quun seul homme ne pouvait porter, des dizaines de boucheries proposant des agneaux enlevés à leur mère et des moutons à la chair ferme et odorante suivant les goûts. Des marchés vivants, bruyants, animés par des orchestres de rues, des diseuses de bonne aventure et des charmeurs de serpents. Des marchés où lodorat était assailli à chaque instant : coriandre, clou de girofle, tebelcarouia, camoun, se mélangeaient dans des bouquets qui nappartenaient quà lOrient.

Caruana constata à nouveau que la Tunisie lavait capturé. Il aimait ce pays et tous les êtres qui le partageaient : Arabes, Juifs, Siciliens et Maltais. Il en était à présent certain. Cest sur cette terre quil voulait mourir.

Paul retrouva son fondouk du quartier franc, le seul où les chrétiens étaient en droit de résider.

Des pièces lune dans lautre ouvraient sur une cour aux allures darche de Noé. Les cochons, volailles et chèvres des locataires partageaient lespace avec les ânes des Tunisiens en visite à la Médina et les chameaux de tribus nomades résidant en ville le temps de vendre les produits de leur artisanat.

Là, sentassaient une trentaine de familles maltaises, parmi les immondices, dans le doux parfum du fumier et des ordures. Et quand le temps se mettait à lorage, lorsque ces tornades propres à la Méditerranée arrosaient la ville, leur arrivait alors tout ce que leau charriait avec elle. Le quartier franc méritait bien son titre dégout de Tunis.

Tunis 1862.

On enterrait ce jour-là Paul Caruana, emporté par lépidémie de typhoïde qui avait eu comme effet délaguer le quartier franc et de libérer ainsi quelques places pour de nouveaux immigrants. Le flot des miséreux arrivant de Sicile et de Malte nétait pas près de se tarir. Sans cette loi beylicale absurde, les contraignant à sentasser dans le cloaque de la ville, leur existence aurait eu un goût de miel. Ce pays ne comptait en effet que dix-sept habitants au kilomètre carré. Larchipel maltais en dénombrait plus de six cents.

Tunis 1881.

Nazzareno Caruana était arrivé deux bonnes heures avant le début du défilé. La foule des grands jours se pressait le long de la Promenade de la Mer. Les Tunisiens étaient venus en nombre, voulant sans doute célébrer larrivée dune civilisation éclairée qui les sortirait enfin de leur Moyen-Âge. Les juifs paraissaient plus sceptiques. Ils jugeraient sur pièce, lHistoire leur ayant enseigné que ses vicissitudes les désignaient bien souvent comme bouc émissaire.

Caruana, lui, était là pour jouir dun spectacle gratuit. Lévénement ne semblait pas de nature à changer le cours de son existence. La France, à cette époque, offrait aux Maltais une image trouble et mitigée. Ces derniers navaient pas oublié le passage de Bonaparte et de ses soudards sur leur île. Les soldats de la Révolution, portant dans leurs bagages lutopie de la liberté, furent accueillis comme des libérateurs. Ils sonnaient le glas du règne des Chevaliers, maîtres de lArchipel depuis 1530. Dix-huit mois plus tard, les habitants se révoltaient contre ces envahisseurs hautains et pillards de surcroît. Les Anglais les avaient aidés à renvoyer chez eux ces visiteurs encombrants. Ils devaient oublier de quitter lîle une fois leur généreuse mission accomplie. Limage de la France retrouvait quelques couleurs avec la prise dAlger, ce nid de pirates coupable de bien des razzias durant des siècles. Une nouvelle rencontre entre Français et Maltais sannonçait. Allait-elle déboucher sur le pire ou le meilleur ?

Les Italiens sétaient enfermés chez eux. Cette journée représentait à leurs yeux une bien lourde défaite. La France venait en effet de leur chiper une place que lHistoire semblait leur avoir réservée.

Nazzareno Caruana se moquait bien en cet instant de toutes ces tribulations politiques. Privé de citoyenneté, il nétait mû par aucun sentiment national. Il appartenait à la tribu des Maltais de Tunis : cétait bien là son seul drapeau. Même lîle de ses ancêtres se perdait dans les souvenirs. La dernière lettre remontait à dix ans. Elle lui annonçait la mort de sa grand-mère et ouvrait ainsi le livre de loubli.

Lon entendit enfin la musique. La grande et belle armée coloniale remontait le Boulevard de la Mer. Une heure de spectacle haut en couleurs durant laquelle la France montra ses muscles. La Tunisie navait pas choisi sa puissance protectrice par hasard. Et les insurgés du Centre et du Sud ne semblaient pas avoir compris que lon venait de leur offrir mille ans de bonheur et de prospérité.

Caruana retrouva les trois pièces de son fondouk où sentassait la marmaille. Pris par le quotidien, il oublia la France et son Protectorat. Lévénement ne paraissait pas de nature à changer le cours de son destin.

Tunis 1920.

Lazare Caruana arrêta son araba face au 56 rue de la Verdure. Il quitta sa charrette, flatta la croupe de son anglo-arabe dans une caresse de père.

Le cheval venait dentrer dans lexistence des Caruana du fondouk de la rue Sidi Kadous. Il écrivait ainsi la première page dune épopée riche de plusieurs volumes.

Rachid Boussen lattendait. Il servit le thé, puis ouvrit le propos par maints salamalecs comme il se doit avant de parler affaire.

Pourquoi la majorité des Maltais choisissent-ils ce quartier pour sy installer ? demanda-t-il ensuite.

Parce quils veulent rester ensemble, répondit Lazare sans hésiter. Et maintenant, ici, nous avons notre église et notre cimetière.

Avec larrivée de la France, Tunis sortait de ses murailles et connaissait une expansion sans précédent. La ville nouvelle avait choisi son camp. Elle devait faire de Tunis la cité la plus européenne dAfrique du Nord.

Les Maltais, un suivant lautre, sétaient installés dans le quartier de Bab el-Khadra, donnant ainsi leur nom à quelques rues des environs : rue Malta Srira, rue des Maltais, rue de la Valette.

Chaque jour voyait souvrir de nouveaux chantiers, au grand bénéfice de la communauté italienne. Cette dernière conservait pourtant toute son animosité à lendroit de la France, rêvant d’un renversement de situation qui ferait de la Tunisie une colonie transalpine.

Lazare Caruana avait perçu quil pouvait tirer profit de cette manne inespérée. Il avait ainsi investi les quelques sous que lui avait laissés son père dans une charrette et un cheval solide et résistant. Transporteur de matériaux de construction, il travaillait douze heures par jour et six jours par semaine.

Et ça te gène de vendre tes terrains aux Maltais ? demanda-t-il en retrouvant Rachid Boussen.

Le Tunisien eut un geste de la tête. Le sujet éveillait chez lui des sentiments contradictoires. Des champs où ne poussaient que des melons, devenus grâce à la France de véritables pépites dor. Mais la France avait fait de lui un colonisé. Sans doute le colonisé le plus riche du quartier. À combien toutefois peut-on chiffrer lestime de soi ?

Tout compte fait, je préfère les vendre à des Maltais, qui parlent presque tous arabe, qui vivent comme nous et que nous considérons un peu comme nos cousins. Et en plus, ils appellent leur dieu chrétien Allah.

Ce nest pas un exploit pour nous de parler arabe. Nos langues se ressemblent et nous sommes presque voisins.

Lazare pratiquait aussi le sicilien commun aux quartiers populaires. Le français lui posait par contre bien plus de problèmes. Cette langue simposait pourtant un peu plus chaque jour. Et la parler comme il se doit vous distinguait son homme. Aussi, comme bien des membres de la communauté, Lazare avait décidé denvoyer ses enfants à lécole des Français.

Alors, à combien tu me le fais ce bout de terrain ? demanda-t-il.

Rachid Boussen annonça un prix.

Al Madona ! sécria Caruana en levant les bras au ciel. Encore heureux que tu me considères comme ton cousin, sinon, tu me prendrais même mon pantalon.

Le Tunisien eut un sourire. On disait des Maltais quils avaient hérité du sens des affaires des Phéniciens, le premier envahisseur de lîle, et celui qui avait sans doute forgé la mentalité de ses habitants.

Deux heures de négociation à la mode orientale, sourire aux lèvres, sans jamais quitter sa bonne humeur. Retrouvant son araba, Lazare Caruana avait acquis quatre ares de terrain, situés sur la place de Bab el-Khadra, avec une vue imprenable sur le cimetière musulman. Il venait de pénétrer dans le monde très fermé des capitalistes. Ne lui restait plus quà devenir colonialiste.

Tunis 1921.

Le Français est un être casanier, attaché au clocher de son village. La France enregistre dès lors un échec dans sa volonté de peupler son empire à partir déléments venus de la métropole.

En Tunisie, le péril italien continue à inquiéter le Ministre résident. La France manque de citoyens à opposer au groupe italo-sicilien. Quà cela ne tienne, elle va en rechercher dans le stock que la colonisation a mis à sa disposition.

Lazare Caruana sendormit au soir du 7 novembre 1921. Il portait en cet instant le titre peu glorieux délément anglo-maltais ; sous-produit de lEmpire britannique en dautres mots. Drôle dAnglais à vrai dire, bien incapable de dire bonjour et au revoir dans sa langue. Il séveilla au matin du 8 novembre. Le Bey venait de signer le décret quon lui présentait, attestant que tout Maltais né dans la Régence devenait français, avec, pour les jeunes, la possibilité de renoncer à cette disposition à leur majorité. Et le voici désormais citoyen de la grande puissance coloniale. Drôle de français en réalité, à peine capable de dire bonjour et au revoir dans sa langue.

Cinq mille six cents Maltais venaient ainsi de changer de nationalité sans que lon eût lidée de leur demander leur avis. Cétait toutefois sans compter sur la réaction de lAngleterre. Le consul de ce pays se découvrit une affection soudaine pour ces « sujets » dont on venait de le priver. Une tendresse où le sentiment anti-français joua sans doute un rôle essentiel. Laffaire fit grand bruit. Et la Cour de justice internationale eut à trancher le différend. La France fut ainsi condamnée à restituer ces naturalisés doffice à la Grande-Bretagne.

Caruana, après avoir goûté aux bienfaits du colonialisme, se retrouva à nouveau dans le camp des colonisés. LAngleterre eut alors la bonne idée de faire sien sept mille Allemands du Sud-Ouest africain. À chacun ses naturalisés doffice. Britanniques et Français finirent par sentendre sur ce point. Et Lazare, en balle de ping-pong, reprit sa place dans le camp tricolore.

Mais quel était donc létat desprit de ces Français de la statistique ? Question posée à Caruana, voilà ce quil serait sorti de son propos. Des remarques en maltais comme il se doit. Ce dernier nayant pas reçu, avec sa carte didentité toute neuve, le mode demploi complet de la langue de Molière.

Sans doute était-il fier dappartenir à présent à la communauté dominante. Et les perspectives dun avenir français lui paraissait une chance pour ses enfants. Il ne pouvait malgré tout se défendre contre un sentiment de frustration. On venait en effet de rompre les derniers liens qui le reliaient à lîle de ses ancêtres. Dautre part, il se méfiait un peu de ces Français, des hommes sans Dieu et des anticléricaux. « Attenter à la nationalité, cest attenter au christianisme », avait dit son curé. Et Caruana pensait quil devait avoir raison. Même si, en temps quItalien, il reconnaissait que le prêtre ne portait la France dans son cur.

M. Paul Cambon, Ministre résident, perçut le danger que représentait la propagande du clergé italien auprès de ses néo-naturalisés.

Le cardinal Lavigerie entra alors en fonction. Le Primat dAfrique apparaissait comme un grand ami de Malte. Un titre que lui avait valu son intervention sur lîle au cours dune épidémie de choléra.

Le nouveau clergé se considérait au service de la politique coloniale de sa patrie. Il était appelé à remplacer les prêtres italiens, invités à rentrer chez eux.

Et ce fut à des vicaires maltais, amis de la France, que lon confia lune des nouvelles paroisses, celle du Sacré Cur, située au centre du quartier maltais de Bab el-Khadra. Une église qui deviendrait celle de la communauté. La plus matinale de Tunis. Elle proposerait en effet une messe à cinq heures du matin. « La messe des cochers. » Un office que Lazare Caruana ne devait jamais manquer avant de commencer sa journée de travail.

Tunis 1948.

Jean Caruana navait jamais eu besoin de réveil-matin pour se lever. À quatre heures, déjà dans son écurie, il étrillait et nourrissait son compagnon de travail avant de bichonner sa calèche. Puis, sans éveiller sa femme et ses gosses qui dormaient dans les trois pièces situées au-dessus de lécurie, il déjeunait dun bol de café noir, dun oignon cru et de quelques sardines.

Le temps découter la messe des cochers, Jean venait prendre place dans la file des karrozzins qui attendaient leurs premiers clients devant le café Borg.

Ce matin-là, Jean Caruana connaissait une anxiété peu courante chez les Maltais ; des êtres placides et un brin fatalistes.

Alfred Sammut, son ami de toujours, buvait un verre de café au lait quand il entra dans le bar.

Il est reçu, lui annonça celui-ci dans un sourire en lui tendant la Dépêche Tunisienne. Regarde, cest là !

Jean lisait le français en déchiffrant chaque syllabe. « Robert Caruana », ânonna-t-il. Pas de doute. Son aîné était admis en sixième au lycée Carnot.

Celui-là, il ne fera pas le cocher. Je peux déjà le prédire, affirma-t-il ensuite du haut de son orgueil.

Le destin de son aîné le conduirait un jour à travailler dans un bureau ou dans une banque. Et si la chance voulait bien lui sourire, peut-être deviendrait-il fonctionnaire chez les Français, avec une villa à Mutuelleville et des costumes de mariage pour toute la semaine.

Tunis 1956.

La pièce est jouée. Le rideau tombe sur les cris de joie des vainqueurs et le désespoir des cocus de la farce. Les grands décident du destin des nations. Le petit peuple est invité à payer laddition.

« Les colonialistes à la mer ! » hurlent Mohamed et Ali sous les fenêtres de leurs voisins : David, Salvatore et Carmelo. Robert Caruana voudrait leur répondre, leur rappeler quils sont cousins, presque frères. Mais dans quelle langue le leur dire ? Oubliés larabe, litalien, le maltais, il na plus que le français et des rudiments danglais pour sexprimer. Alors il se tait. Quil le veuille ou non, il est français. Et dailleurs il le veut. Il le revendique même. Il est français de Tunisie, dorigine maltaise. Et croit pouvoir le rester, ne voulant rien rejeter de cette chakchouka dinfluences qui compose son identité.

Robert Caruana bâtira sa vie ici, sous les lois tunisiennes. Les Maltais en ont vu dautres tout au long de lHistoire.

Tunis -Marseille 1961.

Jean Caruana a décidé de jeter léponge. Voilà des mois que ses journées de travail ne lui permettent plus de payer lavoine de ses chevaux. Et la Mairie de Tunis vient de rejeter sa demande. Habib Bourguiba lui refuse de trahir le métier de son père en conduisant un taxi.

La misère, à nouveau, pousse les Caruana à lexil. Jean rêve un instant de retrouver lîle de ses ancêtres. Robert, son aîné, ne partage pas cet avis. Seul un départ sur les terres de France leur offrira un avenir porteur de promesses. Un départ et une découverte à la fois. Pour les Caruana de cette branche, à limage de bien des familles de ces néo-Français, la Mère Patrie reste un concept flou, peuplé de quelques images de cartes postales.

La Tunisie leur montre la sortie. Malte leur ferme ses ports. Ces enfants perdus, que lHistoire a malmenés, nont plus de place sur une île surpeuplée.

Marseille leur ferait oublier Tunis tant elle ressemble à Tunis. Afin de les protéger de loubli, les mêmes cris les accueillent. Colonialistes là-bas, colonialistes ici ; le dépaysement nest pas pour demain.

Drôles d « exploiteurs dArabes » en réalité. Les Caruana semblent experts dans lart de camoufler le trésor que leur a valu la sueur des burnous. Un deux pièces sous les toits, suintant dhumidité, glacial les jours de mistral, four à pain aux premiers rayons de soleil. Jean, garçon décurie à lhippodrome du Pont de Vivaux. La mère, employée par quelques familles de la rue Saint-Férreol, retrouvait ainsi, dans le rôle de fatma, toutes les humiliations infligées aux femmes de ménage quelle navait jamais pu se payer. Robert, de son côté, avait gagné ses galons de plongeur en eau de vaisselle. Certains restaurateurs dAix-en-Provence se souviennent encore de lui. Un banquet, un mariage, létudiant en lettres ne refusait jamais les quelques billets que rapportait une nuit dassiettes sales et de fourneaux encrassés.

Aix-en-Provence 1962.

Laffaire algérienne secoue la France. Deux camps hostiles se font face, prêts à laffrontement. M. Ménard, prof de lettres modernes à la fac dAix-en-Provence, figure parmi les héros de la cause des opprimés. Non pas que sa bravoure le conduise à sortir sa pétaudière dans lintention de sopposer à lOAS les armes à la main. Son courage semble vouloir sexprimer par ailleurs. Cest ainsi, dans un propos mal assorti, que Robert Caruana sentend à nouveau traité de sale colonialiste.

40 ans plus tard.

Les décennies ont refermé les cicatrices, ouvrant ainsi la voie aux souvenirs heureux. Le filtre du temps a libéré lHistoire de ses passions. La Tunisie porte désormais un regard ému sur ses communautés dont elle reconnaît lamour sans calcul quelles lui ont porté. Malte retrouve ses fils éparpillés, auxquels elle offre à présent ses plus beaux sourires dans son désir de les voir accourir, les poches pleines de devises.

Et Robert Caruana a ainsi reconstitué son triptyque : Malte, la Tunisie, la France dans une même phrase et dans bien des livres. Limpérialiste déchu sest en effet découvert une vocation dans le métier décrivain.

La page est tournée. Les exploiteurs de burnous sont passés de mode. La vindicte, inspirée par un racisme bien ordinaire, se porte dorénavant sur les porteurs de burnous, avant de choisir dautres cibles.

Seul le souvenir de M. Ménard reste en lui comme une tache indélébile. Non pas que son insulte lait marqué plus quune autre. Son « sale colonialiste » tombait toutefois comme un cheveu sur la soupe.

« Hors sujet. Mal à propos, monsieur Ménard ! » Et cette atteinte à la langue française, Robert Caruana ne pourra jamais vous la pardonner.

Les autres romans de Claude RIZZO, disponibles en librairie :

Au temps du jasmin Editions Michel Lafon.

Le Maltais de Bab el-Khadra Editions Michel Lafon.

Je croyais que tout était fini Editions Michel Lafon.

La secte Edition Lucien Souny.

Le sentier des aubépines Editions Lucien Souny.

Île de Malte 1843.

Paul Caruana regardait la lettre posée sur la table. Voilà plus dune demi-heure quelle était devant lui sans quil se décidât à louvrir.

Tu vas ladmirer comme ça jusquà ce soir ? lui demanda sa mère.

Quest-ce tu veux que je fasse ?

En plus de ne pas savoir lire, Paul navait jamais reçu de lettres jusquà ce jour.

Va voir notre curé. Lui te la lira.

Caruana eut un geste de la tête. Comment oser rendre visite au prêtre alors quil ne mettait plus les pieds à léglise depuis des mois ?

Chroniques nomades de Georges FALL

Il entre en 1945 chez l’éditeur Edmond Charlot où il se familiarise avec le métier et avec des auteurs tels qu’Albert Camus, Jules Roy, Henri Bosco. En 1949, sous le label des Éditions Falaize, Georges Fall décide de publier les Élégies de Duino de R. M. Rilke traduites au goulag par Rainer Biemel, dans une première collection, » Les Carnets oubliés « , où paraîtront successivement une vingtaine de volumes dont les Racontars d’un rapin de Gauguin, les Lettres à sa mère de Van Gogh et Poésie sur Alger de Le Corbusier. Durant cette époque, il devient l’ami d’Atlan et rencontre Fernand Léger, Marcel Arland, Claude Roy et Michel Ragon. En 1954, Georges Fall crée « Le Musée de poche », collection de petits livres consacrés aux grands peintres contemporains. Le succès de cette collection dirigée par Jean-Clarence Lambert (de Staël, Fautrier, Michaux, Dubuffet, Brauner, Masson, Soulages, Da Silva…) lui permet, lorsqu’il la vend en 1967, de lancer une revue, Opus international, qui a su s’imposer dans le débat critique contemporain..Né en 1920, Georges Fall (lc 1931/7ème) rencontra, durant ses études à Tunis, les poètes Jean Amrouche et Armand Guibert, le sculpteur Boucherie et le jeune critique d’art qui deviendra peintre, Edgar Naccache.

La vie Culturelle à Tunis, de Daniel PASSALACQUA

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

sur la vie culturelle à Tunis au 19ème siècle et dans le premier tiers du 20ème siècle traduit de l’italien par Daniel PASSALACQUA (lc1947 sc.ex)

Bab el B’har, ou Porte de la Mer, aujourd’hui dénommée également Porte de France, en était la limite à l’est, et s’ouvrait presque directement sur le Bahira ou Lac de Tunis; elle permettait l’accès de la ville aux marchandises et aux voyageurs qui, débarqués à La Goulette, traversaient le lac sur des barcasses qui accostaient au mole qui se trouvait sur le site de l’Ambassade de France actuelle, devant le cimetière chrétien de Saint Antoine hors des murs (créé au 17ème siècle sur un terrain offert par le Bey mouradite Hamouda Bacha, et déplacé en 1892 au Cimetière de Bab El Khadra, pour permettre de construire la Cathédrale actuelle).

Les communautés européennes chrétiennes ou juives livournaises s’étaient établies dans la zone franche qui s’étendait le long des murs, des deux cotés de la Porte de la Mer, dans les rues Sidi Bou Mendil, de la Commission, des Glacières, en pénétrant dans la Médina sur quelques centaines de mètres dans les rues Zarkoun, de la Kasbah, Jemaa ez-Zitouna (où se trouvait depuis le 17ème siècle l’Eglise de Sainte Croix), jusqu’aux rues transversales El Karamed, Sidi el Mourjani, des Teinturiers à son embouchure vers Bab Jedid, et dans le quartier de Sidi el Benna (où se trouvait l’Eglise Sainte Lucie), plus particulièrement pour ce qui concerne ceux qui appartenaient à la classe ouvrière, petits artisans ou boutiquiers.

Au début du 19ème siècle, une collectivité italienne d’entité non négligeable résidait dans la zone franche, collectivité rapidement renforcée par l’arrivée de dizaines de familles de juifs livournais qui commencèrent à affluer à partir de 1815, en apportant avec eux, et de manière déterminante, les usages et les coutumes des sociétés européennes les plus évoluées, ainsi qu’un bagage culturel précieux. J’ai lu qu’il existait des salons littéraires, des salons où l’on faisait de la musique, qui rendaient agréables les soirées des familles bourgeoises, mais aussi d’initiatives pour distraire les personnes plus modestes. Aux initiatives privées succéda bien vite, en 1826, la première structure destinée à accueillir le public, quand ouvrit ses portes le Théâtre Tapia à la Rue Zarkoun, créé par la famille de même nom.

Ce n’était guère plus qu’une grande pièce, d’une capacité de 300 personnes environ, qui accueillait des spectacles lyriques avec des chanteurs venus d’Italie pour la circonstance, qui s’installaient à Tunis pour la « saison », mais aussi de concerts de diverse nature. Il était probable qu’on y donnait des pièces de théâtre également. Pour l’opéra et les concerts, les churs et l’orchestre étaient stables et composés donc de membres de la communauté italienne Les effectifs de l’orchestre étaient réduits à la plus simple expression, (j’ai lu qu’il pouvait s’agir de 15 à 18 musiciens), qui suffisaient de toute manière à rendre heureux les spectateurs qui accouraient de manière assidue et qui, avec leur compétence, confirmaient les qualités vocales ou musicales de nombreux débutants ou en compromettaient de manière définitive la future carrière.

Bien que l’information ne provienne pas d’une source indiscutable, il paraîtrait que Enrico Caruso, alors tout à fait au début de sa carrière, est venu interpréter le rôle de Turiddu dans la « Cavalleria Rusticana » de Mascagni, et que cet événement ait été jalousement gardé dans la mémoire de ceux qui eurent le privilège d’assister à ces représentations.

Pour les besoins de la chronique, je voudrais citer ce que me racontait ma grand-mère maternelle, née en 1879 à Tunis dans le Palais Gnecco à la Rue de la Commission, à savoir l’élégance du public qui accourait au Théâtre Tapia. Elle me racontait avec moult détails comment elle s’y rendait en famille, accompagnée par des domestiques qui ouvraient le chemin en l’éclairant de leurs lanternes: sa mère et ses surs (comme toutes les autres dames et demoiselles) chaussaient de hauts sabots dits « trampoli », pour ne pas souiller les escarpins de satin qu’elles portaient à la main, dans un petit sac, en marchant avec difficulté sur les pavés souvent irréguliers des rues et ruelles qui menaient au Théâtre.

Ce théâtre vécut jusqu’aux dernières années du 19ème siècle, c’est à dire jusqu’à ce qu’apparurent des structures plus adaptées au but à atteindre, aussi bien à l’intérieur de l’enceinte de la Médina, qu’à l’extérieur, dans la ville qui naissait sur des terrains bonifiés, récupérés sur le Lac Bahira.

**A partir de 1826 jusqu’aux premières années qui ont suivi l’instauration du protectorat français, la vie culturelle avait une spécificité plus particulièrement italienne et, en témoignage de sa vitalité, il faut citer les

divers théâtres qui existaient à l’intérieur de la Médina (même s’ils étaient moins importants que le Théâtre Tapia), comme le « Théâtre Italien » de la Rue Zahmoul (disparu en 1919/1920), destiné à la prose, ou celui de la Rue Sidi El Benna, dans la quartier de Bab Jedid (disparu en 1940/1941), installé dans un quartier à forte densité sicilienne, destiné surtout à la prose en dialecte ou à l’ « Opera dei Pupi » (ou Théâtre des Marionnettes siciliennes), dont je garde un souvenir de tout jeune enfant. D’autres lieux existaient mais les identifier et en documenter l’activité avec certitude nécessiterait une recherche approfondie, qui ne rentre pas dans mes possibilités présentes. Je citerai quand même le « Grand Théâtre » de la Rue Al Jazira, créé en 1876 dans les locaux offerts par le Bey à la collectivité italienne, destiné à la musique symphonique, disparu avant 1899, et le « Nouveau Théâtre » ou Théâtre Cohen, crée en 1875, consacré lui aussi à la musique classique.

J’ai parlé ci-dessus de vie culturelle plus particulièrement italienne parce que l’écrasante majorité des européens qui vivaient alors à Tunis étaient d’origine italienne. Après 1881 Tunis est devenue de plus en plus cosmopolite et, si l’identité culturelle italienne continua à exister, elle ne devint qu’une importante composante de la vie de la ville.

Cette importance est témoignée par d’innombrables éléments, que je pourrais citer d’une manière plutôt sommaire, mais dont la connaissance devrait être approfondie.

Après 1881 la ville commençait à s’étendre en dehors des murs, et plus particulièrement vers l’est, sur des terrains marécageux, au fur et à mesure de leur assèchement, et c’est ainsi qu’apparurent les rues Hamilcar, Charles de Gaulle (naguère d’Italie), Gamal Abdelnasser (naguère Es-Sadikia), de Hollande, de Grèce, de Carthage, vers le sud, de Rome, d’Alger, Bach Hamba (naguère Saint Charles), de Paris, vers le nord, mais surtout l’Avenue de France et l’Avenue Habib Bourguiba (d’abord baptisée « de la Marine », puis « Jules Ferry »). Ces rues et avenues portent toujours les traces précieuses de l’uvre d’architectes, souvent italiens, et d’entreprises et ouvriers italiens.

Pendant cette période, la population connaissait un développement rapide et important, dont je donnerai quelques indications chiffrées en marge; cet accroissement, qui voyait la communauté italienne atteindre environ 50.000 habitants en 1899, était à l’origine d’une grande effervescence dans tous les domaines et d’un développement exceptionnel de l’activité culturelle.

En 1882 était crée le théâtre de plein air italien appelé « Arena Politeama » à la Rue de Belgique, qui a toujours été très fréquenté à chaque saison, pendant toute la durée de son existence. Presque en même temps était crée à la Rue M’hamed Ali (naguère de Constantine, parallèle de l’Avenue de France, qui reliait la Rue des Maltais à la Rue de Rome) le Théâtre Cohen-Tanuji, à l’initiative d’une famille de juifs tunisiens fortement italianisés, très raffinés et cultivés, où furent donnés pendant de longues décades des spectacles en prose et musicaux de nette influence italienne, et qui fut fréquenté avec assiduité par notre collectivité.

En 1885 ouvrit ses portes le « Teatro Paradiso » (ou Théâtre Paradis) au 3, Avenue de France, dédié à l’art lyrique, à la musique symphonique et aux concerts, et également à la prose. Il est possible aujourd’hui encore d’admirer sa façade élégante, bien qu’elle soit en partie masquée par les arbres, alors que son foyer et les escaliers frappaient jusqu’aux années 1952/53 par leur beauté et la richesse des marbres et des fers forgés artistiques. Malencontreusement, la banque qui était devenue propriétaire de l’immeuble, fit alors recouvrir ces splendeurs par des structures en béton, froides et anonymes, pour une très discutable modernisation.

Trois grands évènements suivirent, de 1902 à 1906, avec l’inauguration d’abord du Théâtre Municipal, qui existe toujours dans sa forme définitive de 1912, puis en 1903 du Théâtre Rossini, tous deux situés Avenue Jules Ferry, enfin en 1906 du Théâtre du Palmarium à l’Avenue de Carthage.

Le Théâtre Municipal, projeté par l’architecte français Resplandy et construit par une entreprise italienne, a été remodelé et agrandi en 1904 et en 1912 et a tout de suite constitué la réalisation dont la Commune de Tunis s’enorgueillissait. Sa naissance et sa vie depuis 1902 jusqu’à nos jours ont été racontés par Fatma Ben Becheur dans un livre splendide édité en 1999. Il a été jumelé pendant de longues années avec l’Opéra de Paris, et a ainsi bénéficié du concours des meilleurs chanteurs du moment, qui venaient à Tunis pour un cycle de représentations ou pour toute une saison, en trouvant sur place des chefs d’orchestre, des orchestres et des masses chorales stables et de qualité.

Si je me fie aux souvenirs acquis grâce à ce que me racontaient ma grand-mère maternelle ou mes parents (tous trois épris de musique en général et d’opéra en particulier), le Rossini était un théâtre splendide et tout

à fait fonctionnel, même si la gestion privée des propriétaires et impresarios, Trionfo et Palomba, ne

permettait pas toujours de concurrencer le niveau des réalisations du Théâtre Municipal, qui bénéficiait de contributions communales. Le chef d’orchestre et les chanteurs venus d’Italie pour toute une saison, étaient généralement de bon niveau, alors que l’orchestre et les choristes étaient recrutés sur place. On m’a parlé de représentations mémorables et exaltantes. Vers la fin des années 20, Trionfo et Palomba durent cesser leur activité à cause de son poids économique trop important, et ainsi disparut un théâtre dont la collectivité était fière. Le grand magasin de meubles Boyoud s’installa alors dans ses murs jusqu’en 1959/1960, pour céder la place au cinéma Le Palace.

On peut sourire en apprenant qu’au Théâtre Rossini tout le répertoire français était chanté en italien, alors qu’au Théâtre Municipal tout le répertoire italien était chanté en français, et il en a été ainsi jusqu’en 1952/53.

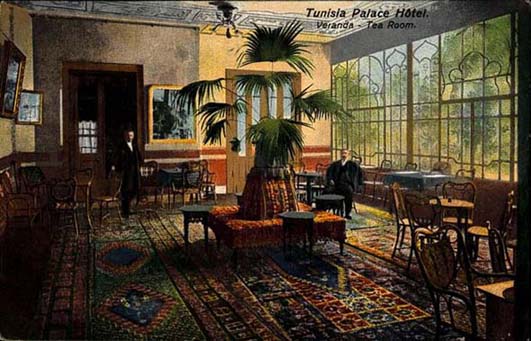

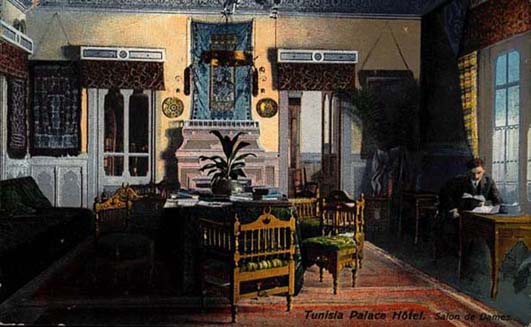

Le Théâtre du Palmarium constituait la structure centrale dans le carré composé du Théâtre Municipal, du Grand Café du Casino et du grand hôtel international Tunisia Palace, dont les bâtiments communiquaient tous entre eux. Il appartenait lui aussi à la Municipalité de Tunis et était destiné principalement à la revue, au cabaret, à l’opérette, au cinéma, mais il avait également en annexe un casino, au cours du premier quart du 20ème siècle. Il a été détruit par les bombardements de février 1943, il a été reconstruit en 1947 pour être consacré presque exclusivement au cinéma. Il a été démoli dans les années 90, ainsi que le Tunisia Palace, pour construire le complexe commercial actuel.

La contribution que la communauté italienne a donnée au bon fonctionnement de ces trois établissements est tout à fait remarquable, car l’effectif des trois orchestres (plus de 150 musiciens) était composé de manière très majoritaire de musiciens professionnels italiens; de nationalité italienne étaient également presque tous les choristes, les machinistes, les électriciens!!..

On ne peut pas négliger le rôle fondamental joué par des artistes italiens pour la formation technique et l’affirmation artistique d’une foule de jeunes. Parmi des dizaines de noms, je citerai pour les premières trente années du 20ème siècle Monsieur Strino, violoniste talentueux, qui enseigna le violon et le chant, Monsieur Pullicino, Monsieur Salvatore Venezia, trompettiste virtuose et enseignant inflexible, qui forma entre autres pratiquement tous les membres de sa famille, de son fils Giuseppe (appelé affectueusement Jou-Jou, pour évoquer le fait qu’il avait à toute heure de la journée son violon sous le menton, et qu’il arpentait son appartement en faisant des gammes), aux neveux Jean Sant, violoniste élégant d’une grande musicalité généreuse et frémissante, et Guglielmo Gurrisi, flûtiste expressif et subtil (à lui également on avait affublé un surnom amusant, Frin-Fri, car tout comme son cousin Giuseppe, il avait à tout moment sa flûte aux lèvres). Je ne voudrais pas oublier parmi les très nombreux autres élèves de Salvatore Venezia un violoniste très raffiné et un peu précieux, Armand « Sarino » De Carlo, dont le père, un des plus grands tailleurs de Tunis avec mon grand-père maternel Domenico Cellura (son vis-à-vis au 4, Rue d’Alger), avait en vain essayé de contrecarrer sa vocation pour en faire un bon tailleur, et mon propre oncle Angelo Cellura.

Giuseppe Venezia a été pendant de longues années premier violon dans l’orchestre de Santa Cecilia à Rome, puis est revenu à Tunis dans les années 70, en devenant kappelmeister de l’orchestre de la Ville de Tunis. Sant, Gurrisi, De Carlo (e Boccanera, facétieux bassoniste, et bien d’autres) ont constitué l’ossature du grand orchestre symphonique de Tunis, reconstitué par Luis Gava en 1946, puis, après sa dissolution en 1957/58, de l’orchestre du Centre Culturel International, voulu par Cecil Hourani, créé par Anis Fulheian, qui a cessé son activité en 1969.

Après la disparition du Théâtre Rossini, de toute manière, la vie culturelle italienne dans le domaine musical se confond et se fond avec celle de tous les autres strates de la population cosmopolite de Tunis, avec sans doute une empreinte plus particulièrement française. La période allant de 1947, c’est à dire de la date de pleine reprise de l’activité musicale, opéristique, concertiste et chambriste, à nos jours pourrait probablement et utilement faire l’objet d’une publication ultérieure.

On ne peut pas taire, pendant ce long laps de temps, la dense activité de la « Dante Alighieri », créée en 1893, qui, en plus de l’uvre infatigable accomplie pour maintenir l’italianité de la communauté qui résidait en Tunisie, pour lui consentir notamment de développer la connaissance de la littérature italienne, a eu un rôle considérable pour la diffusion et l’approfondissement de la culture musicale, en organisant des concerts aussi bien dans son siège primitif de la Rue Zarkoun, puis dans le nouveau et prestigieux siège bâti dans les années 1933/34 à la Rue Thiers (aujourd’hui Rue Ibn Khaldoun – ce siège fut mis sous séquestre en 1943 par les Autorités du Protectorat et attribué à l’Alliance Française, pour devenir après 1956 la Maison de la Culture Ibn Khaldoun). Le Conservatoire de Musique que la Dante Alighieri créa fut d’abord dirigé de manière remarquable par Madame Coen, venue expressément de Rome dans ce but, alors que son dernier directeur a été le Maestro Tito Aprea, qui fit une carrière prestigieuse après sont retour en Italie en 1943.

Ce Conservatoire a été fréquenté par de nombreux élèves non seulement italiens mais également appartenant aux Collectivités française et juive tunisienne, ce qui a permis à des enseignants souvent talentueux de former de très nombreux musiciens, dont plusieurs devinrent des professionnels très appréciés.

Il est évident qu’au cours des deux siècles écoulés la collectivité italienne a donné vie à une intense activité dans le domaine de la prose, avec la présence à certains moments de nombreuses compagnies d’acteurs amateurs enthousiastes, mais également grâce aux troupes venues d’Italie. Après 1939 ce fut le silence; vers 1950/51 reprit l’activité des compagnies d’amateurs, puis dans les années 1953/54 il y eut une timide reprise des tournées, mais elle ne fut pas durable. Je ne suis toutefois pas la personne la plus qualifiée pour parler de prose, et je serai heureux si d’autres que moi se proposaient d’explorer ce domaine très important dans la vie de notre collectivité. En ce qui concerne l’école, c’est là un domaine très vaste, qui est traité séparément par des spécialistes.

Les indications fournies ci-dessus sont certainement pleines de lacunes et insuffisamment précises. C’est pourquoi je les ai qualifiées de sommaires; elles ont surtout pour but de constituer les prémices à un travail collectif beaucoup plus approfondi.

Pour compléter le panorama des possibilités culturelles offertes à Tunis naguère, je crois nécessaire de citer quelques autres théâtres qui eurent une vie plus ou moins heureuse et durable :

– le Théâtre Français situé 68, Avenue Jules Ferry, crée en 1882, destiné à la prose

– le Petit Théâtre de Douchet Avenue Jules Ferry, qui vécut de 1898 à 1902, destiné à la prose

française

– le Théâtre Tunisien, situé 39, Avenue Jules Ferry, créé en 1901, destiné à la prose

– le Café Théâtre Egyptien, situé 38, Avenue Jules Ferry, créé en 1900, destiné à la prose en

langue arabe

– leCafé Théâtre de la Monnaie, créé en 1890, disparu en 1914

– le Teatro Italiano de la Rue de Turquie, dit « Circolo artistico », contigu au journal LUnione,

créé avant 1900, disparu en 1943, destiné à la prose et aux varietés

– le Théâtre de plein air » de lAvenue Jules Ferry, sur le site actuel du Ministère de l’Intérieur,

destiné à des spectacles de varieté mais aussi à des match de catch

– le Théâtre de plein air » du Passage, créé en 1908, disparu aux environs de 1930

– le Théâtre de lAvenue Lucien Saint (aujourd’hui du Ghana), disparu dans les années 20

– le Théâtre Mondial, situé Rue Thiers (aujourd’hui Ibn Khaldoun), créé en 1910, destiné à la

prose et aux varietée, transformé en 1934/35 en cinéma , toujours existant

– le Théâtre du Casino de Hammam-Lif, créé en 1898, destiné à la prose et varietés, disparu

dans les années 40

– le Théâtre de Khereddine, créé en 1899, destiné à des spectacles lyriques (avec un orchestre de 6/7

musiciens !!!…) ou de varieté, très frequenté du mois de juin au mois de septembre par une clientèle

très élégante qui dînait au champagne après le spectacle dans le très renommé restaurant, disparu

dans les années 1914/15. En 1905, le dîner très raffiné, digne des meilleurs restaurants parisiens (sic)

coutait 5 francs !!..

Additif – Données démographiques sommaires, communiquées pour donner quelques bases utiles à la reflexion :

– Au début du 19ème siècle,environ 1.500 italiens residaient de manière permanente à Tunis, à linterieur

de la Médina, alors que les français étaient une centaine (même si parfois c’était des sujets de Royaumes

ou Granduchés italiens, au service des Chambres de Commerce ou des Comptoirs français,

devenus citoyens français après 1789: c’était le cas des gênois Gandolfo, envoyés à Tunis vers 1650

comme représentants de la Répu blique de Gênes devenus citoyens français, en transformant leur nom en

Galdolphe, lorsque Napoleon Bonaparte reunit Gênes et le Piemont à la France; un dernier membre de

cette famille vit toujours à Tunis). Au cours du 19ème siècle, leur nombre est allé croissant régulièrement,

pour connaître une très forte augmentation avec l’émigration provenant du sud à partir de 1870.

– En 1880, la ville de Tunis semble avoir compté entre 40 et 50 mille habitants, parmi lesquels les italiens

étaient au moins 4 mille et les français quelques centaines. Après 1881avec lexpansion de la ville hors

des murs, la population a connu une augmentation rapide et importante.

– Le recensement de 1906 donne les chiffres suivants, spectaculaires:

– population globale du pays = 1.900.000 habitants, dont 1.703.142 tunisiens musulmans, 64.170 juifs

tunisiens, 81.156 italiens, 36.610 français, 10.330 maltais, ainsi que des grecs, des espagnols, etc. etc.

– population de Tunis et alentours = 400.024 habitants, dont 52.076 italiens, 18.626 français , 5.000

maltais.

Qui pourrait imaginer aujourd’hui, à l’aube du 21ème siècle, l’intensité de la vie culturelle que connaissait la communauté européenne de Tunis, surtout italienne, il y a 110 – 120 ans, alors que la ville était presque entièrement enserrée à l’intérieur de ses murailles.

extrait du volume « Memoria della Collettività Italiana »

Dimanche 20 mai : journée dédiée à l’histoire des juifs de Tunisie

Journée organisée par :

La Société d’Histoire des Juifs de Tunisie

MELANGES SUR LHISTOIRE DES JUIFS DE TUNISIE : TRAVAUX RECENTS

Première séance

10h 12h

ELEMENTS DE LHISTOIRE DES JUIFS DE TUNISIE

A TRAVERS LES ARCHIVES ET LA PRESSE

Sous la présidence d’Ephraïm RIVELINE

Professeur à lUniversité Denis Diderot (Paris VIII)

Les archives de lAlliance Israélite Universelle récemment ouvertes

par Ariel Danan Université Panthéon-Sorbonne

Les élites économiques juives de la Régence de Tunis (XVII-XIXème siècles)

par Rhida Ben Rejeb Institut des Sciences Humaines de Jentouba (Tunisie)

Lidentité des Juifs tunisiens à travers la presse judéo-arabe (fin XIX-début XXème siècles)par Sonia Bel Haj Brahim Faculté des Lettres de La Manouba (Tunisie)

Essai de comparaison de quelques aspects de la vie sociale, politique et économique des Juifs de Tunisie et dAlgérie entre 1920 et 1936

par Filippo Petrucci Université de Cagliari (Italie)

Deuxième séance

14h 15h 15

CONTRIBUTIONS LITTERAIRES A LA CONSTRUCTION

DE LHISTOIRE DES JUIFS DE TUNISIE

Sous la présidence de Samir MARZOUKI

Ancien directeur de lEcole Normale Supérieure de Tunis

Limaginaire juif dans luvre de Ryvel par Josiane Tubiana-Neuburger

I.N.A.L.C.O.

Maladie, vieillesse et mort de la Mère dans les écrits autobiographiques

des auteurs judéo-tunisiens par Ramla Ayari

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis

Armand Guibert et la littérature judéo-maghrébine dexpression française

par Céline Brugeron Université Paul Valéry – Montpellier

Troisième séance

15h 30 16h 45

EN TUNISIE HORS DE TUNIS

Sous la présidence de Mireille HADAS-LEBEL

Professeur à lUniversité de Paris-Sorbonne

La communauté juive de Ferryville (Menzel Bourguiba) sous le Protectorat français par William Berreby I.N.A.L.C.O.

La vie religieuse à Nabeul par Victor Hayoun

Université Denis Diderot (Paris VIII)

Laffaire Bonan : un cas dantisémitisme à Nabeul à lépoque de laffaire Dreyfus par Omhani Naïja Institut dEtudes Politiques de Lyon

Quatrième séance

17h 00 18h 15

Sous la présidence de Catherine NICAULT

Professeur à lUniversité de Reims

Les litiges entre Juifs et Musulmans portés devant les tribunaux de Tunis (1900-1945)par Ibtissam Ben Hafsia Faculté des Lettres de Manouba (Tunisie)

Les Musulmans et les formes démancipation des Juifs de Tunisie (XIX-XXème siècles)par Armand Maarek Université Panthéon-Sorbonne

La question de la nationalité française : négation ou métamorphose de lidentité

par Pauline Ollier Université de Lyon III

Société dHistoire des Juifs de Tunisie

45, rue La Bruyère 75009 Paris

A travers les archives, la littérature, la presse … le Dimanche 20 mai 2007 à l’Ecole Normale Supérieure 45 RUE DULM à Paris 5ème

Donnez-nous des informations sur la liste des lycées français de Tunisie

*Bizerte/

– Lycée Stephen Pichon (1920) => Lycée Farhat Hached (1961)

élèves : Bertrand Delanoë, Charles Villeneuve, Jacques Charrier* Tunis

– Lycée Carnot (1893) => Lycée Bourguiba (1983)

professeurs : François Châtelet, Jean Amrouche, Claude Hagège, Albert Memmi

élèves : Habib Bourguiba, Philippe Seguin, Serge Moati, Loris Azzaro, Ferid oughedir, Alain-Gérard Slama, Pierre Benoit

– Lycée de jeunes filles Armand Fallières

– Lycée de jeunes filles Paul Cambon

élèves : Claudia Cardinale

– Lycée de Mutuelleville (1956) => Lycée Pierre Mendès France (1983)

– Lycée de la Marsa (Cailloux) => Lycée Gustave Flaubert

– Sousse

– Lycée Charles Nicolle

– Sfax

– Lycée

– Groupe scolaire Albert CamusVoici une liste des lycées français (avec les noms quils portent maintenant qu’ils sont tunisiens) et de leurs élèves célèbres (en France, en Tunisie et ailleurs).

Envoyez-nous vos corrections, remarques, ajouts … à alct@free.fr

Remarque : aujourdhui, il y a deux lycées français en Tunisie : le lycée Pierre Mendès-France à Mutuelleville et le lycée Gustave Flaubert à la Marsa.

1919.1920, classe de 2èmeB

Photo d’Eugène SCEMAMA, né en 1903, envoyée par Evelyne GHEZ sa fille.

Au dos de cette photo, quelques noms de camarades.

Album de photos

Ainsi, qu un Annuaire de tous ceux que nous avons pu retrouver.

Cet Album est Nominatif, et son tirage est limité aux souscriptions enregistrées. Un premier Tirage a été effectué, et devant son succès,

un 2 éme tirage a été décidé.

Pour se le procurer, une souscription de 40 est demandée, à lordre de :

Sports Animations Loisirs

A adresser à J.Pierre SALMIERI

2, Rue Saint Dominique 13001 Marseille

Tel. Fax : 04.91.91.88.00 Email : nicole.debono@neuf.fr

Un album-photos souvenirs des Anciennes et Anciens Sportifs de Tunisie des années 1920 à 1965 a été publié.

Il comporte actuellement plus de 600 photos dans les discipline suivantes :

Athlétisme, Base-ball, Basket, Boxe, Cyclisme, Culturisme, Escrime, Football, Gymnastique, Handball, Natation, Volley-ball, Water-polo.

Le Palmarium

A lautomne 1902, les travaux de « lensemble municipal » sachèvent.

A côté du Tunisia-Palace, premier grand hôtel dAfrique du Nord et véritable joyau architectural,

le Théâtre municipal, le Palmarium et le Café du Casino ouvrent leur portes.

Maître douvrage de lensemble longeant à la fois lavenue Jules Ferry (actuelle avenue Habib Bourguiba) et lavenue de Carthage, un architecte au nom lumineux : Resplandy. (ces 4 cartes postales sont tirées du site http://michel.megnin.free.fr/vt_rues.htm)

Ce siècle nouveau cherchait un style et il trouva lart nouveau, tout en courbes, en volutes, en motifs végétaux et en clins dil à larchitecture arabe. Resplandy sen inspire pour dessiner lensemble municipal.

Le Palmarium est dabord un jardin de palmiers doù son nom dailleurs : « A louverture officielle du Municipal, le gratin franchit, à lentracte, les portes du foyer dalors, et pénétra émerveillé dans un jardin dhiver qui était la reproduction dune douce oasis de carte postale. Il y avait du sable, des ruisseaux (

) et surtout des palmiers authentiques qui sortaient de terre et respiraient un Sahara apprivoisé » ( Pierre Legrand, 1951).

Vers 1907, le Palmarium se transforme en music-hall sur la scène duquel se produit Maurice Chevalier, Georgel, Mistinguet ainsi quune longue file dacrobates, de comiques et de magiciens.

En 1914, la guerre en fait un dispensaire militaire.

Il ouvre à nouveau ses portes en 1920 gardant sa fonction de music-hall et attirant jusquen 1933 les ballets russes, des opérettes, Lucienne Boyer et Charles Trénet.

Mais en ce début des années 30, le cinéma fascine et connaît une popularité croissante. Le music-hall lui cède la place. Cest ainsi quen 1933, larchitecte Piollenc le transforme portant un coup à lunité du monument de Resplandy.

La seconde guerre mondiale réserve au Palmarium un sort tragique : une bombe tombe au beau milieu de la salle le 2 mars 1943.

Rénové, la mythique salle de cinéma renaît de ses cendres, le 5 février 1951.

Lune des nouvelles annexes de ce troisième Palmarium sera la salle des fêtes qui deviendra après lindépendance la galerie Yahia, fameuse par son parquet en bois.

Dès 1972 Le Palmarium accueille les Journées Cinématographiques de Carthage.

Le Palmarium referme ses portes définitivement en 1976.

La possible démolition de lensemble municipal soulève une vive polémique, « Faut-il le transformer complètement ou le rénover ? »

Le débat a duré longtemps. Nest-ce pas normal pour un tel lieu de mémoire de provoquer les élans du cur et de la passion ? Cette polémique a permis de sauvegarder le Théâtre Municipal, classé depuis Monument historique.

Aujourd’hui sur ces lieux s’élèvent un centre commercial appelé « Palmarium ».

(Lina Hayoun)La vie et les diverses transformations du Palmarium épousent étroitement lhistoire de Tunis. Le Palmarium commence par être un jardin dhiver …..

Elèves et fonctionnaires dans les années 1920

Conditions d’admission au lycée dans les années 1920

Le Lycée Carnot reçoit des pensionnaires, des demi-pensionnaires, des externes surveillés et des externes libres.

Tout élève doit présenter, à son entrée, au proviseur :

1) Son acte de naissance

2) Un certificat d’études et de bonne conduite délivré par le

chef de l’établissement d’où il sort

3) Un certificat de vaccine

Les enfants peuvent être admis dans la classe de 11ème dès l’ge de cinq ans en qualité d’externes.

L’uniforme est obligatoire pour les pensionnaires. Chaque élève doit être pourvu de deux uniformes, l’un d’hiver, l’autre d’été et d’un trousseau comprenant des objets en très bon état.

les demi-pensionnaires couchent dans leurs familles. Ils déjeunent, dînent et go?tent au Lycée.

Les externes surveillés séjournent au Lycée de huit heures à midi et de une heure à sept heures du soir. Ils assistent aux classes et aux études.

Les externes libres assistent seulement aux différents cours.

R

TRIBUTION A PAYER PAR LES ELEVES

DE CHAQUE CAT

GORIE

Pensionnaire de catégorie supérieure par an 2.115 F.

Demi-pensionnaires de la catégorie supérieure par an 1.359 F.

Externes surveillés de la catégorie supérieure par an 585 F.

Externes libres de la catégorie supérieure par an 450 F.

MODE DE PAIEMENT

Les frais de pension et d’études doivent être payés par trimestre et d’avance, sans qu’il soit besoin d’aucun avis préalable de l’administration.

Les élèves nouveaux doivent la pension ou les frais d’études à partir du premier jour de la quinzaine dans laquelle ils entrent. Exception est faite pour le mois d’octobre qui est toujours d? en entier, quel que soit le jour de l’entrée de l’élève.

Les élèves reçoivent au lycée l’enseignement secondaire conformément au plan d’études établi pour les lycées de la métropole.

L’enseignement est donné dans les cours secondaires par des professeurs agrégés pour la plupart ; dans les cours élémentaires et primaires, par des professeurs pourvus du certificat d’aptitude spécial ou du brevet supérieur et du certificat d’aptitude pédagogique.

Les répétiteurs sont pourvus de la licence du baccalauréat.

Fonctionnaires du lycée 1924-1925

ADMINISTRATION

Proviseur : M. J. DUVAL

Censeur : M. LECONTE

conomie : M. GUIGON

Directeur des Classes élémentaires :

M. AUCLERC

Surveillants Généraux :

MM. CH. DUVAL, BATTISTELLI (délégués).

Sous-Econome : M.GOUROU

Commis d’économat : M. FLEURETTE

Secrétaire interprète : M. ZOUITEN

CULTE

M. l’abbé SUBERBIELLLE

M. le pasteur CABANTOUS

M. le rabbin ARDITTI

SERVICE DE SANTE

M. le docteur GERARD

Aujourd’hui : le lycée Bourguiba

A la remise du lycée par la France à la Tunisie en 1983, dans une démarche symbolique, le lycée prit le nom d’un ancien élève du lycée Carnot : le Président Bourguiba.

Le lycée Bourguiba est aujourd’hui le premier lycée-pilote en Tunisie. Il accueille les élèves les plus brillants de la région du grand Tunis. Ces élèves réussissent souvent les concours d’entrée aux grandes écoles françaises et étrangères.

– Conditions d’admission au lycée dans les années 1920

– Fonctionnaires du lycée 1924-1925